円満相続税理士法人 代表税理士

『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ25万部の著者。YouTubeチャンネル登録者22万人。

親族に相続が起きてしまった場合に、まず多くの方が思うのは。

「まず、何からやっていいのかわからない!」ということです。

相続の手続きはたくさんありますが、まずは期限があるものも含め全体像を抑えることが先決です!

今回は、ぶっちゃけ相続手続き大全のダイジェスト版として解説していきます。

大切な人を亡くした直後の手続き

臨終から葬儀までの流れ

まず、故人が病院で亡くなった場合と、それ以外の場所で亡くなった場合で流れが異なります。病院で亡くなった場合は、医師が死亡確認を行い、霊安室に運ばれます。

自宅などの病院以外の場所で亡くなった場合は、かかりつけ医に来てもらうか、救急車を呼びましょう。

突然死や事故の場合は警察にも連絡する必要があります。検視が必要と判断された場合、ご遺体は警察署に運ばれます。

ご遺体は病院や警察署で長時間保管することはできません。自宅か遺体安置所に搬送するように伝えられます。一般的に、遺体の搬送は葬儀社が行ってくれます。あらかじめ決めている葬儀社があれば、その会社に連絡をし、決まっていなければ急いで葬儀社を決める必要があります。

死亡届(死亡診断書の取得)

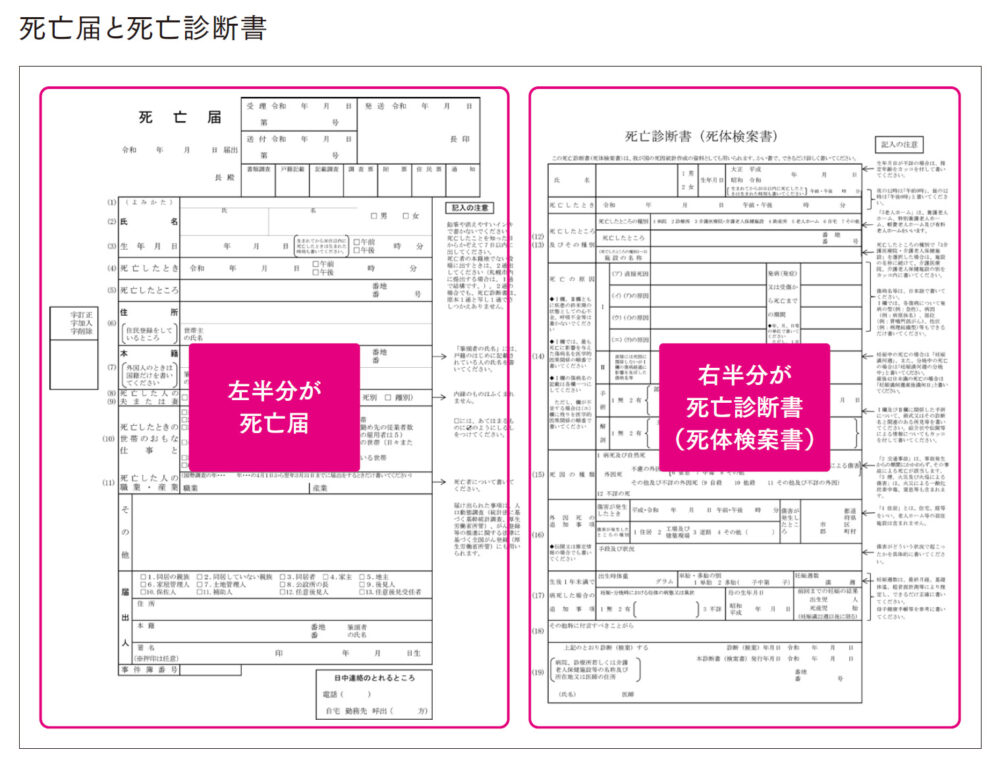

死亡届とは、死亡の事実を市区町村の役所に届け出る手続です。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。

ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3か月以内に提出すれば良いとされています。なお死亡届を期限以内に提出していない場合、5万円以下の過料が科されます。

役所に対して、死亡届(死亡診断書を含む)は原本を提出する必要があります。そして、一度提出したものは原則として返却されません。

しかし、保険金の請求など、さまざまな場面で死亡診断書(死体検案書)の提出が求められます。そのため、提出前に必ず多めにコピーを取っておきましょう。

火葬許可証の申請

死亡届の提出と同時に、「火葬許可申請書」も提出し、火葬の許可を受ける必要があります。この申請も多くの場合、葬儀社が代行してくれます。この火葬許可証は火葬当日に火葬場に提出します。火葬が終わると、「火葬済」と押印をしてくれますので、納骨日までしっかりと保管しましょう(失くさないよう、骨壺を入れる木箱の中に入れ

ておくといいでしょう)。この火葬済と押印された火葬許可証がないと、納骨ができません。

年金の支給停止

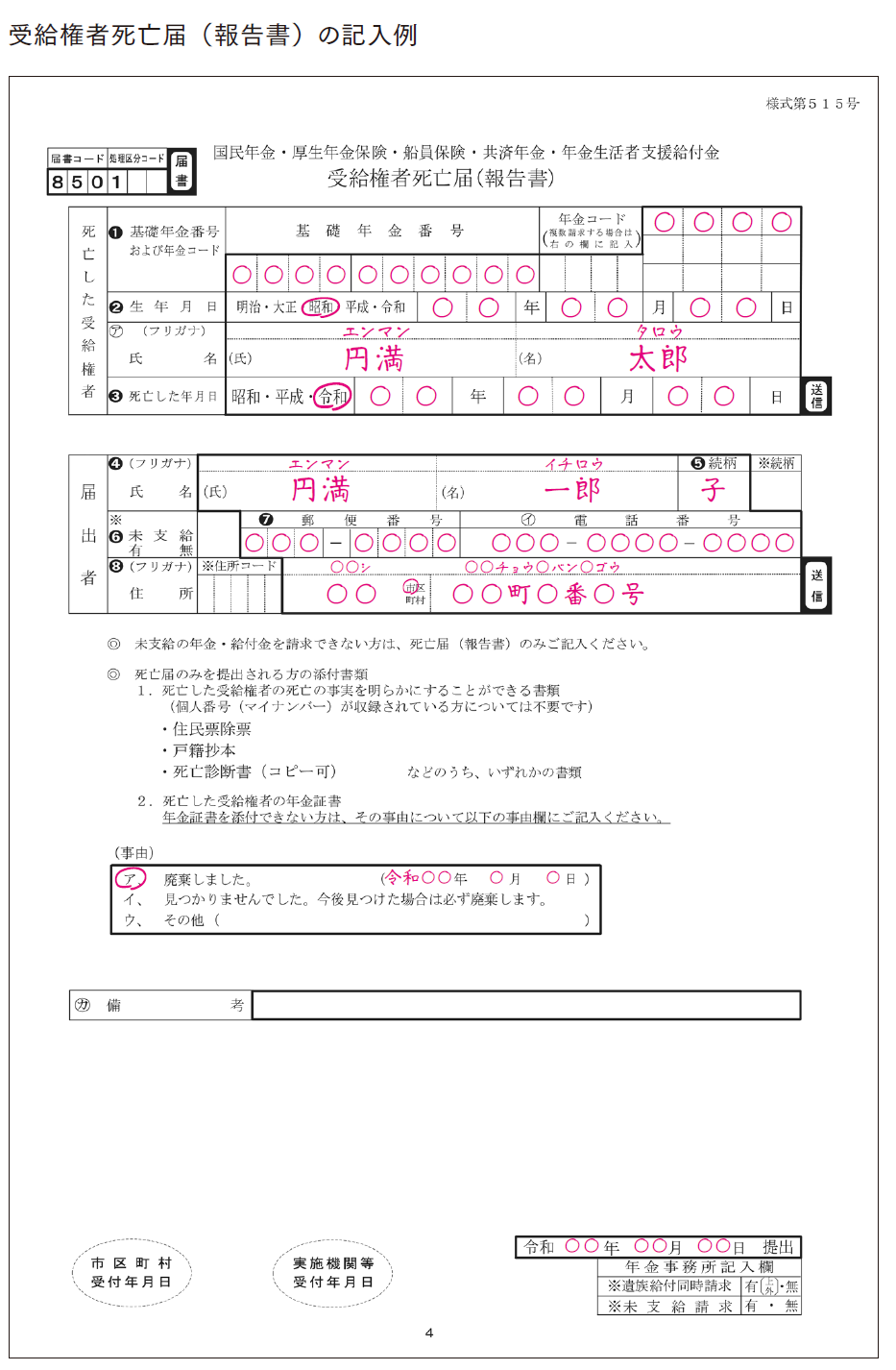

故人が年金を受給していた場合、国民年金の場合は14 日以内、厚生年金の場合は10日以内に、受給停止の手続をしなければなりません。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、役所に死亡届を提出することによって、その情報が年金事務所にも共有されるため、手続は不要です。日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されているかどうかを知るには、年金事務所に確認をする必要があります。

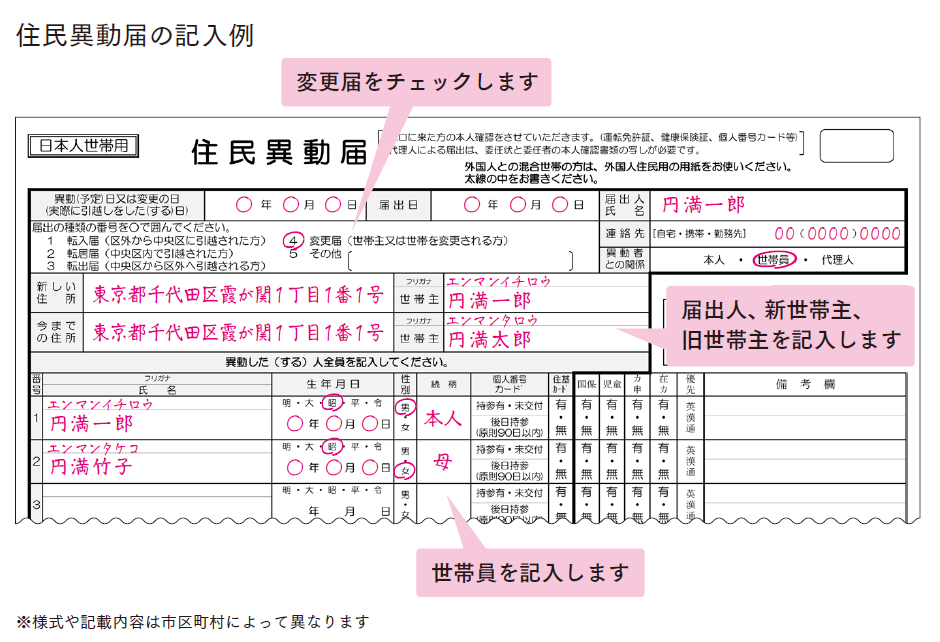

世帯主変更

世帯主が亡くなった場合には、「世帯主の変更届」が必要です。期限は14 日以内とタイトです。

なお、変更する必要がない場合や変更にあたって選択の余地がない場合には、この手続は必要ありません。

健康保険の資格喪失

会社員が亡くなったときの保険手続

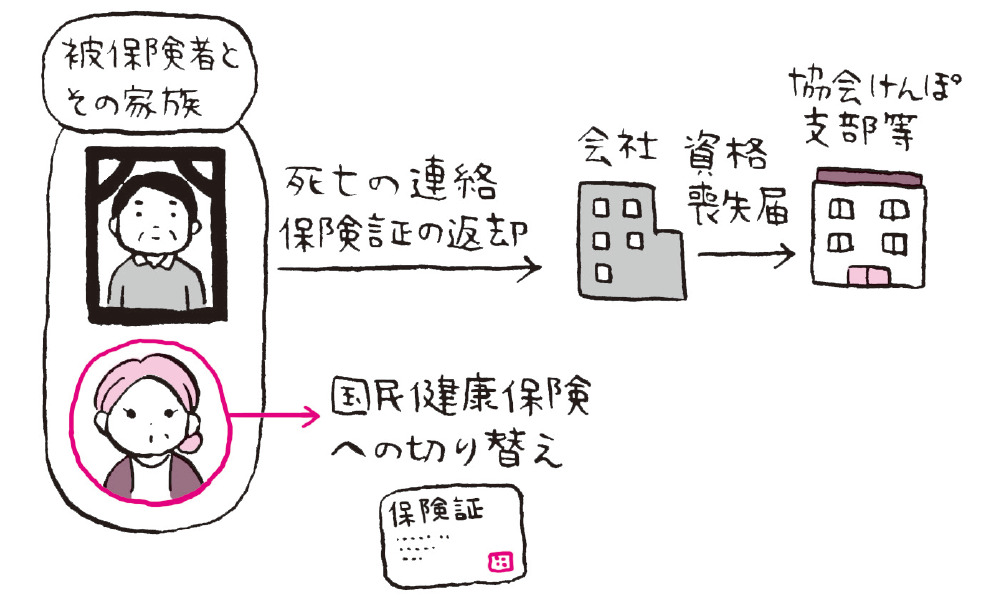

健康保険に加入されていた方の資格喪失に関する手続は、基本的に勤務していた会社の担当者が行います。勤務先は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があるため、速やかに勤務先に連絡をしましょう。

保険証は勤務先を通して返却されるため、亡くなった本人と扶養されていた家族の保険証は勤務先に渡すことになります。やむを得ず自身で返却する場合には、会社の住所がある各都道府県の協会けんぽや会社が加入していた健康保険組合に返却します。保険証に協会けんぽ等の名称と住所の記載がありますので、自身で返却する場合には、そちらに問い合わせをしましょう。

また、亡くなった翌日より故人の保険証は使用できなくなります。

故人に扶養されていた家族は、別の家族の扶養に入らない限り、国民健康保険への切り替え(加入)手続を行う必要があります。

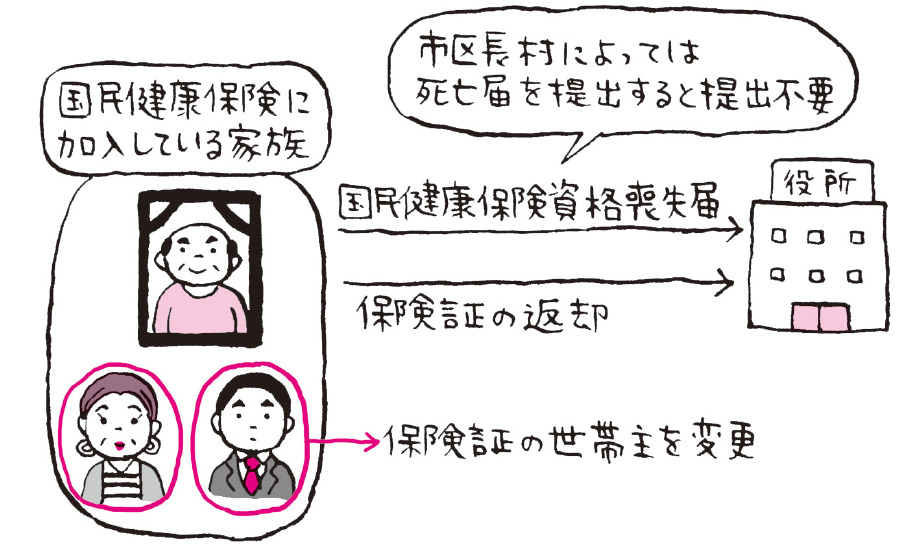

自営業者等が亡くなったときの保険手続

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険被保険者異動届)」を故人の住んでいた市区町村役場に提出しなければいけません。

届出ができる人は、世帯主もしくは同一世帯の人(委任状があれば、代理人でも可能)です。

75歳以上の人が亡くなったときの保険手続

後期高齢者医療保険は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営をしています。保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収、届出関連は市区町村が行っています。

後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「後期高齢者医療障害認定

申請書及び資格取得(変更・喪失)届書」の提出が必要になります。

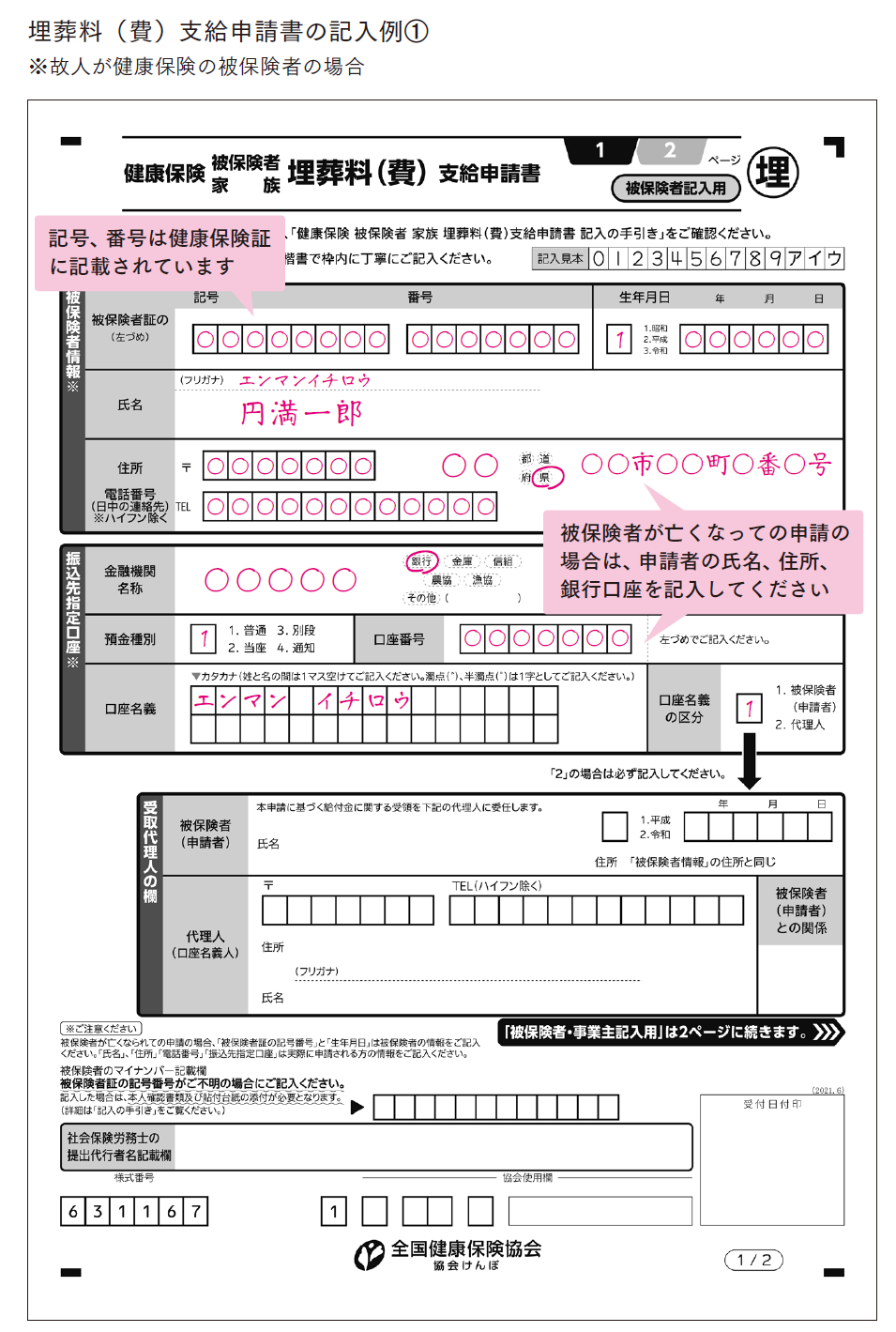

最大7万円もらえる葬祭費・埋葬料の申請を忘れずに!

葬儀費用の負担を軽減するための給付金があります。故人が、健康保険の被保険者の場合には「埋葬料」、国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者の場合には「葬祭費」という名称になります。給付を受けるためには申請が必要になります。

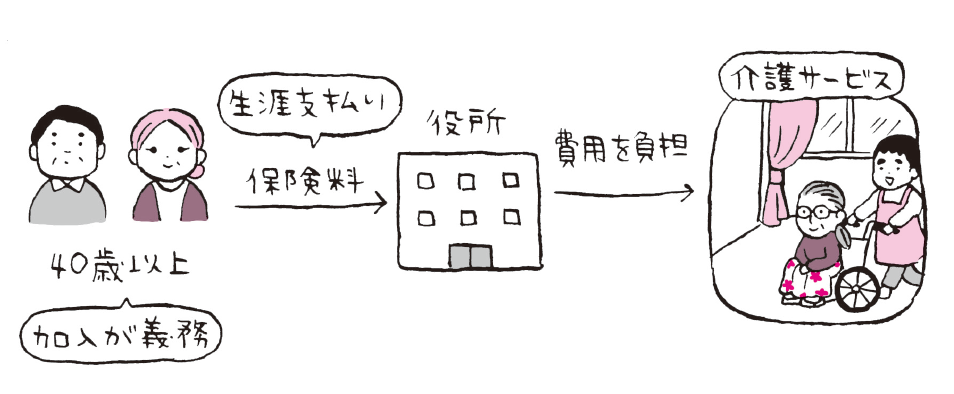

介護保険の資格喪失

65 歳以上の方、または40 歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続が必要となります。

一方、40 歳以上65 歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、手続は不要です。

資格喪失の手続は、死亡後14 日以内に行う必要があります。提出先は故人の住民票のある市区町村役場です。遅れても過料は科されませんが、できるだけ早めに手続しましょう。

住民票と印鑑証明書の取得

住民票

相続手続のさまざまな場面で住民票が必要になります。

相続人が現在どこに住んでいるのかを明確にするために必要な相続人の住民票と、故人が最期にどこに住んでいたのかを明確にするために必要な故人の住民票(これを除票といいます)の2種類が存在します。いずれの住民票も、住所地が登録されている市区町村役場で取得することができます。

なお、住民票には本籍地とマイナンバーを記載するか選択することができます。手続ごとに必要になるタイプが異なるのですが、迷ったときは「本籍地有り、マイナンバー無し」と、「本籍地有り、マイナンバー有り」の2種類を取得しておくのがオススメです。

印鑑証明書

相続人の印鑑証明書も、あらゆる場面で提出が求められます。

印鑑証明書は、相続人の住所地の市区町村役場で、印鑑登録証(印鑑カード)を提出することによって取得することができます。相続手続を同時並行で進められるよう、2通以上取得しておくと便利ですね。

なお、郵送での発行は原則として認められておらず、本人が窓口に足を運ぶ必要があります。代理で取得する場合には、本人の住所、氏名、生年月日などを印鑑登録証明書交付申請書に記入のうえ、受付窓口で本人の印鑑登録証を提示する必要があります(その際、本人の住所、氏名、生年月日などが正しく記入されていない場合は発行を受けられません)。

相続手続で使用する印鑑証明書には、発行からの有効期限が設定されている点に注意が必要です。銀行や証券会社などで行う手続の場合は、発行から6か月以内。銀行ローン等の借入金に関する手続の場合は3か月以内に設定されていることが一般的です。

不動産の名義変更(相続登記)や、相続税申告で提出する印鑑証明書には発行期限はありませんので、相続発生前に取得したもので問題ありません。

少し落ち着いてからの手続

遺族年金の請求

遺族年金は自動的に支給されるものではなく、必ず遺族年金の請求手続が必要となります。

請求手続の流れは以下の通りとなります。

①「年金請求書」に添付書類をつけて年金事務所等へ提出します。

②「年金請求書」を提出してから1か月程度で、「年金証書」「年金決定通知書」などがご自宅に郵送されます。

③「年金証書」がご自宅に届いてから約1~2か月後に、年金の振込が始まります。

※年金の振込は偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。

「年金請求書」は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備えつけてあります。

未支給年金の請求

老齢年金は、「4月分と5月分は6月支給」というように、後払いの形で支給されます。

そのため、年金受給者が亡くなると必ず「未支給年金」が発生します。「未支給年金」は年金受給者と生計を同じに

していた人がいる場合には「未支給年金請求書」を提出することで、請求者が取得することができます。なお請求手続をしない場合で、既に「未支給年金」が故人の通帳に振り込まれている場合は、一定の場合を除き、当該年金は過払いという扱いになり、返納する義務を負う可能性が出てきます。

高額療養費の申請

医療サービスの提供を受けていた方がお亡くなりになってしまった故人がもらうはずだった場合には、相続人が手続をすることにより、本来支給されるべきだった金額の給付を受けることができます。

受け取った金銭は、遺産分割協議の対象になりますので、他の相続人に高額療養費の存在を伝えることを忘れないようにしましょう。

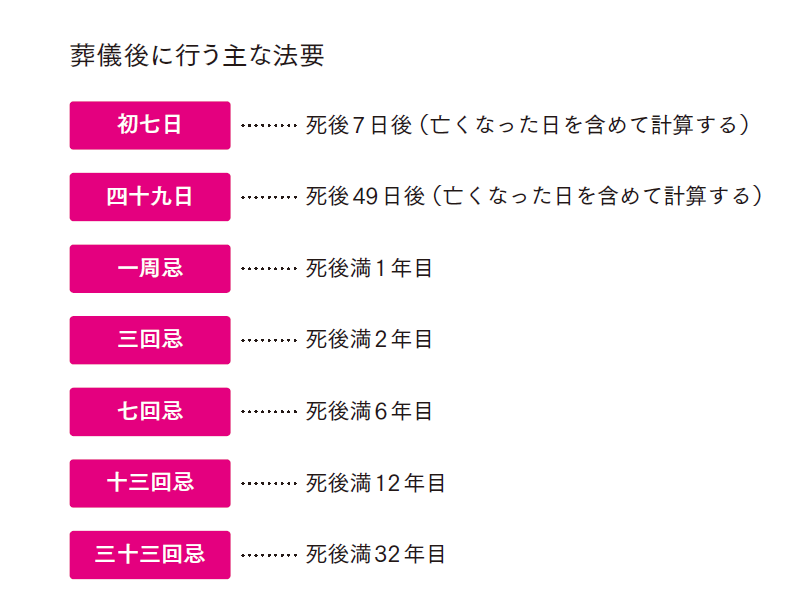

四十九日と納骨式

仏教では、人は死後四十九日後に仏様のもとへ旅立つと考えられています。

四十九日の日数の数え方は地域の慣習ごとに異なるため注意が必要です。一般的には、亡くなった日を1日目とし、翌日が2日目と続いていきます。

一方、地域によっては、亡くなった日から6日目に初七日法要を行うことがあり、四十九日までの数え方も同様に進みます。

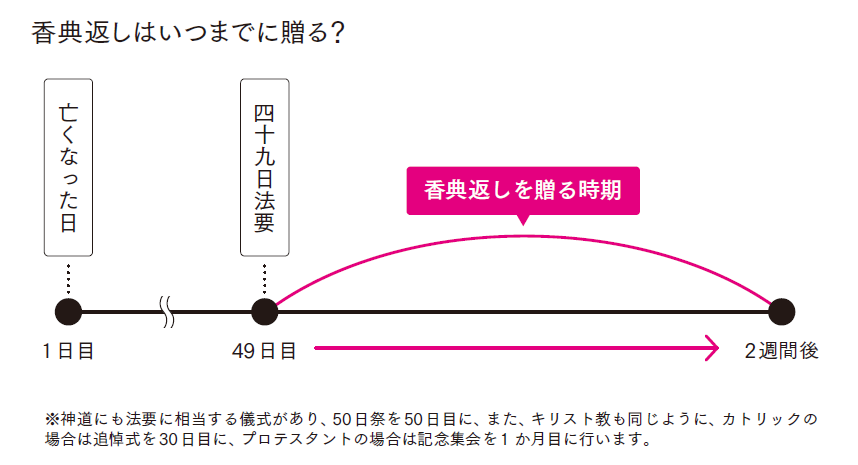

香典返し

香典返しは、四十九日の法要後、2週間以内に行うのが一般的です。

もしお届けが遅くなってしまった場合には、「ご挨拶が遅れた旨のお詫び」を添えて送るようにしましょう。

香典返しの目安は、いただいた香典金額の3分の1から半額が一般的です。これを「半返し」といいます。ただ、親族や身内から高額の香典を受け取った場合には、必ずしも半返しにする必要はありません。

1万5000円ぐらいを上限とした品でも失礼に当たることはありません。

香典返しの品は、菓子・お茶などの食品や、石鹸や入浴剤などの消耗品等の後に残らない「消えもの」を選択するのが一般的です。

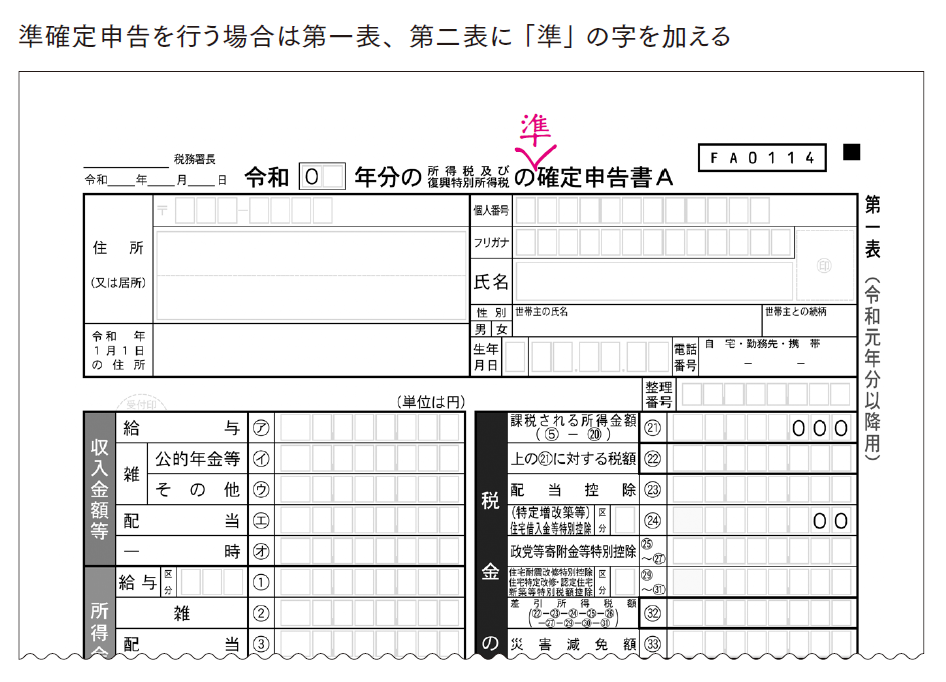

準確定申告

故人が生前中に得ていた収入については、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。数ある相続手続の中でも準確定申告は期限が短く(亡くなった日から4か月以内)、気づかぬうちに期限を過ぎてしまい、延滞税等のペナルティを取られてしまうことがあります。

なお、次の2つの条件に該当する方は確定申告をしなくてもよいこととされています。

1.年金の収入が400万以下

2.その他の所得が20万以下

ここに該当すれば、確定申告しなくてもOKです。

公共料金やクレジットカードの解約

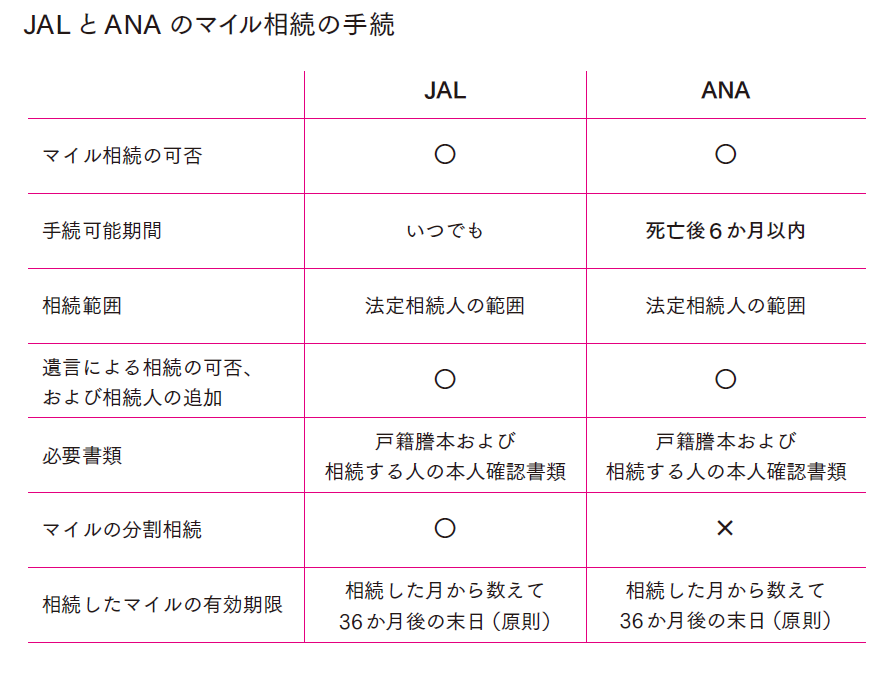

クレジットカードのマイルも、相続することが可能です。ANAの場合は、相続開始後6か月以内の手続きが必要ですので、早めに着手したいところですね。

遺産分け方を決める手続き

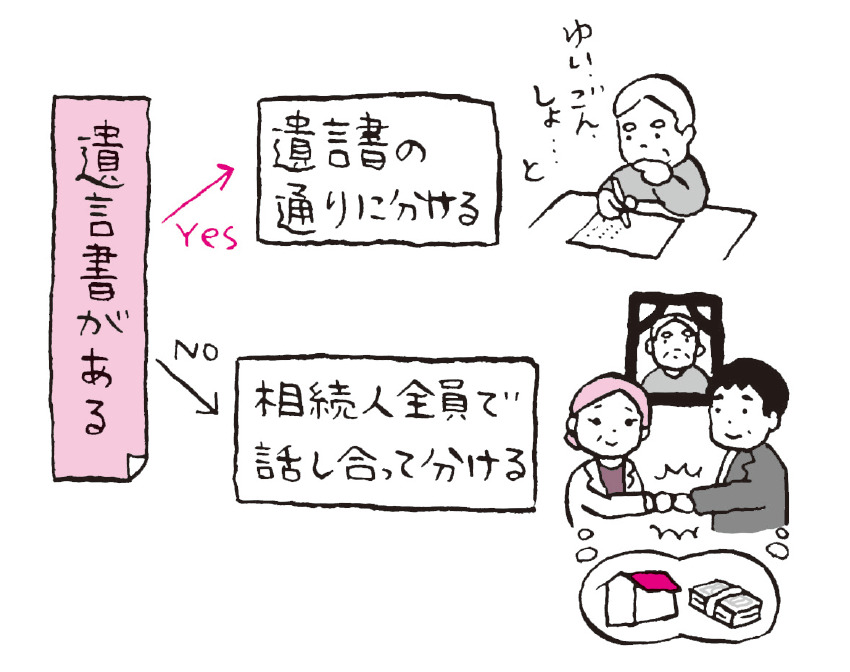

遺産の分け方、2つの基本ルール

遺産の分け方には法律で決められたルールが存在します。それは「①遺言書があれば、遺言書の通りに分ける」「②遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで分け方を決める」というものです。

「配偶者が2分の1、子供が2分の1」という割合を聞いたことはありませんか。これは「法定相続分」といい、分け方の目安として国が定めているものです。

ただ、この法定相続分はあくまで目安。相続人全員の同意があれば、どう分けてもOK です。

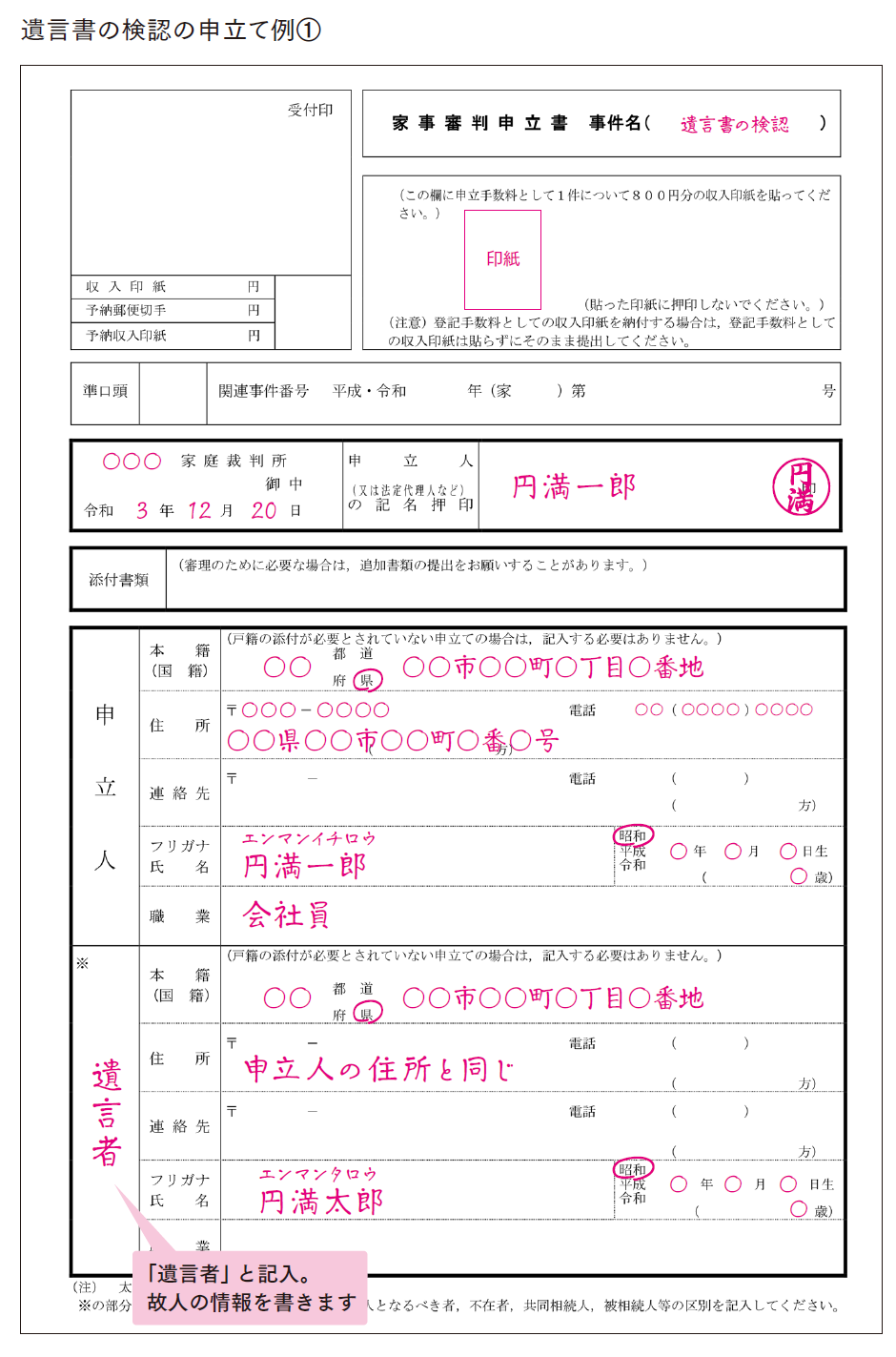

遺言書の検認

残した遺言書が、自筆証書遺言だった場合には検認という手続が必要になります。

遺言書は封筒に入れ、外から内容が見られない状態にして保管することが原則です。この封筒は、遺言書を見つけた相続人が、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に出向き、裁判官が開封し、内容の記録を行います。

貸金庫の開扉手続

貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要になります。

必要書類は、①故人の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍、③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵またはカード、⑤銀行所定の同意書等です(銀行によって取り扱いが変わることもあります)。

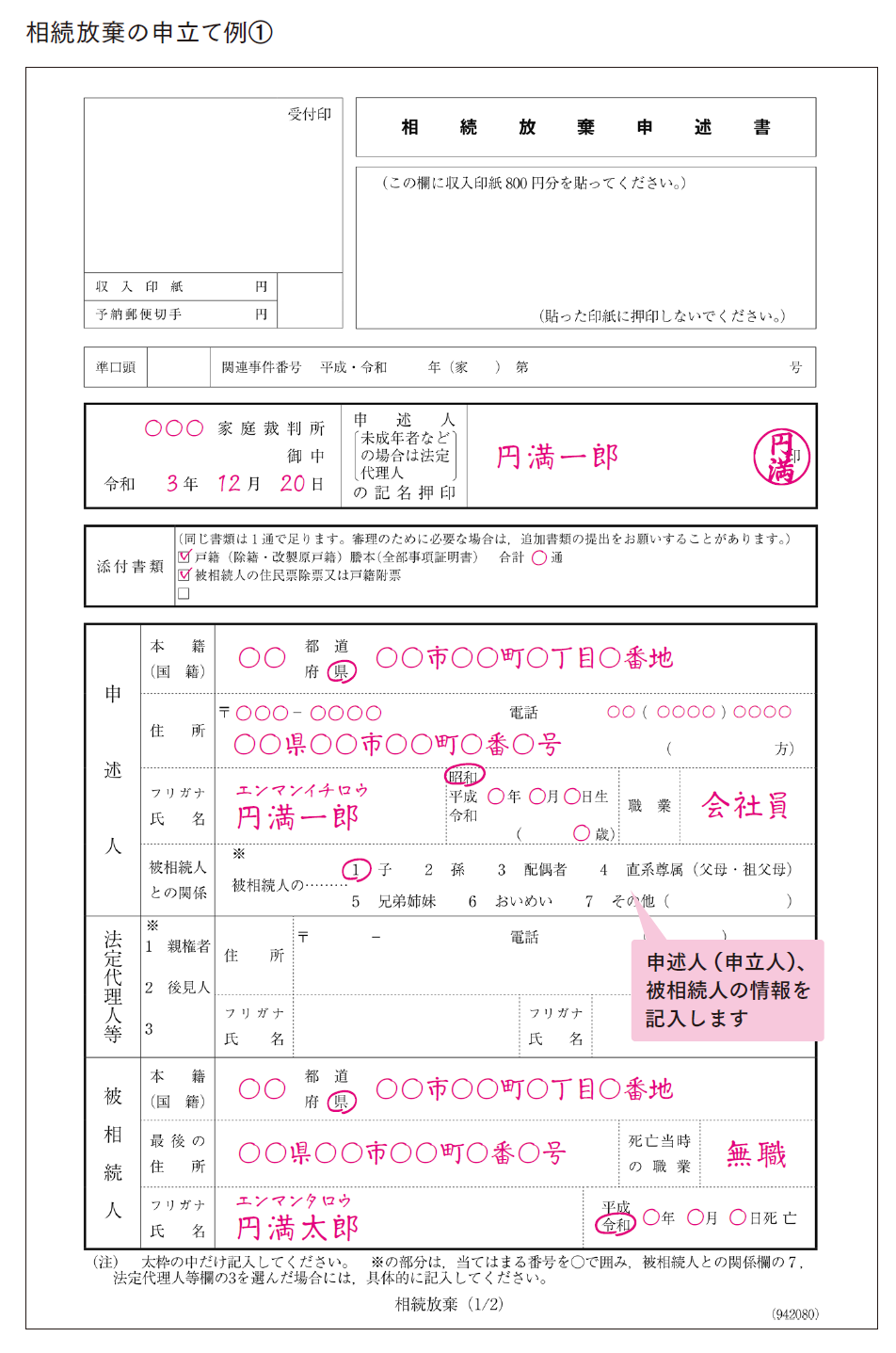

相続放棄の手続

相続放棄は、相続人1人で行うことができ、手続もそれほど複雑ではありません。

しかし、相続放棄ができる期限は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされており、非常にタイトなスケジュールとなります。

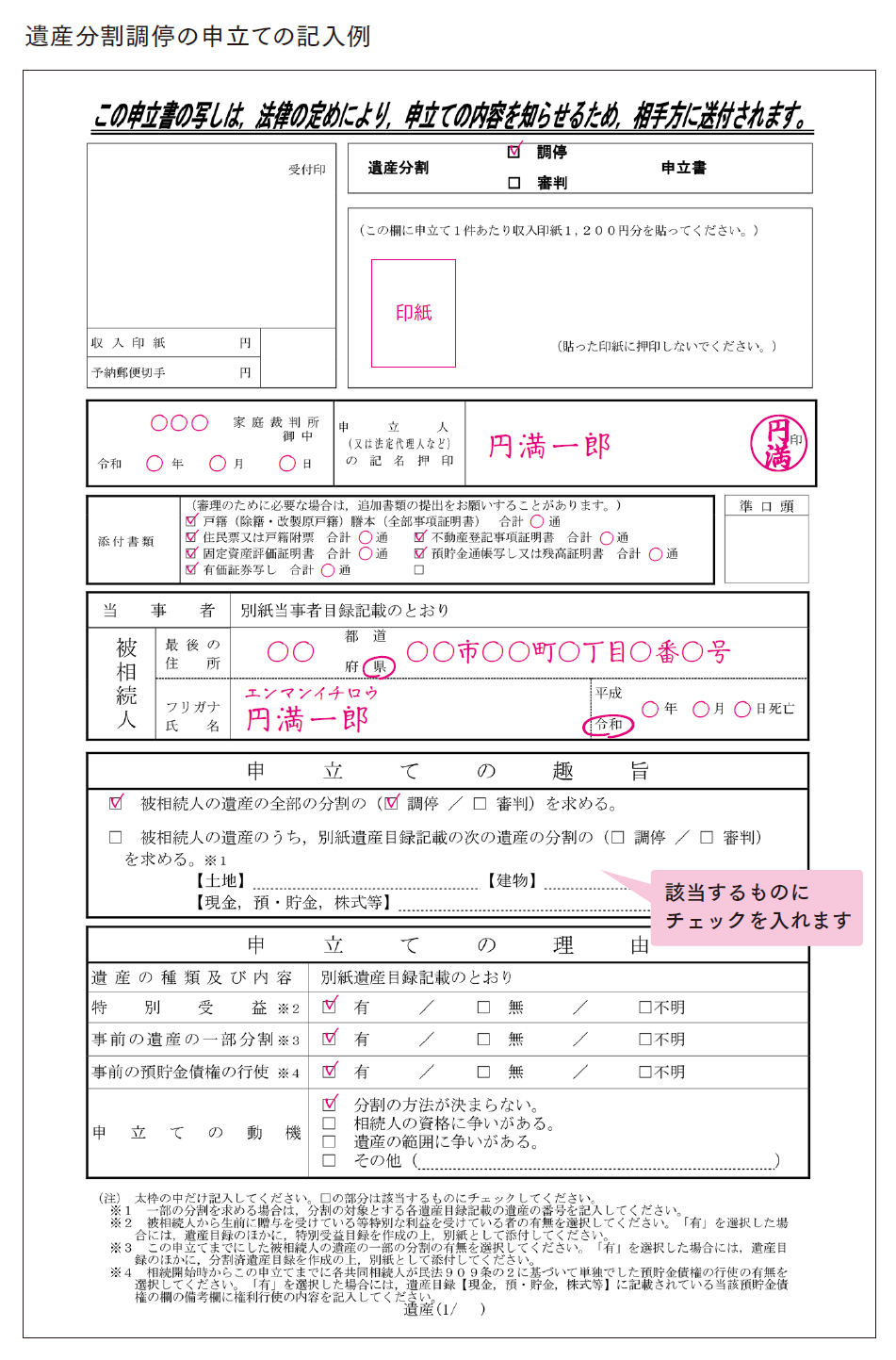

遺産分割調停と審判

遺産の分け方について、相続人同士で合意ができない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

調停とは、裁判官が一方的に判決を言い渡すわけではなく、あくまで、相続人同士の話し合いに家庭裁判所の調停委員が間に入り、落としどころを探っていく手続になります。

調停が不成立となり、審判まで進んだ場合、基本的には、法定相続分を基準とした分け方に落ち着く可能性が高くなります。

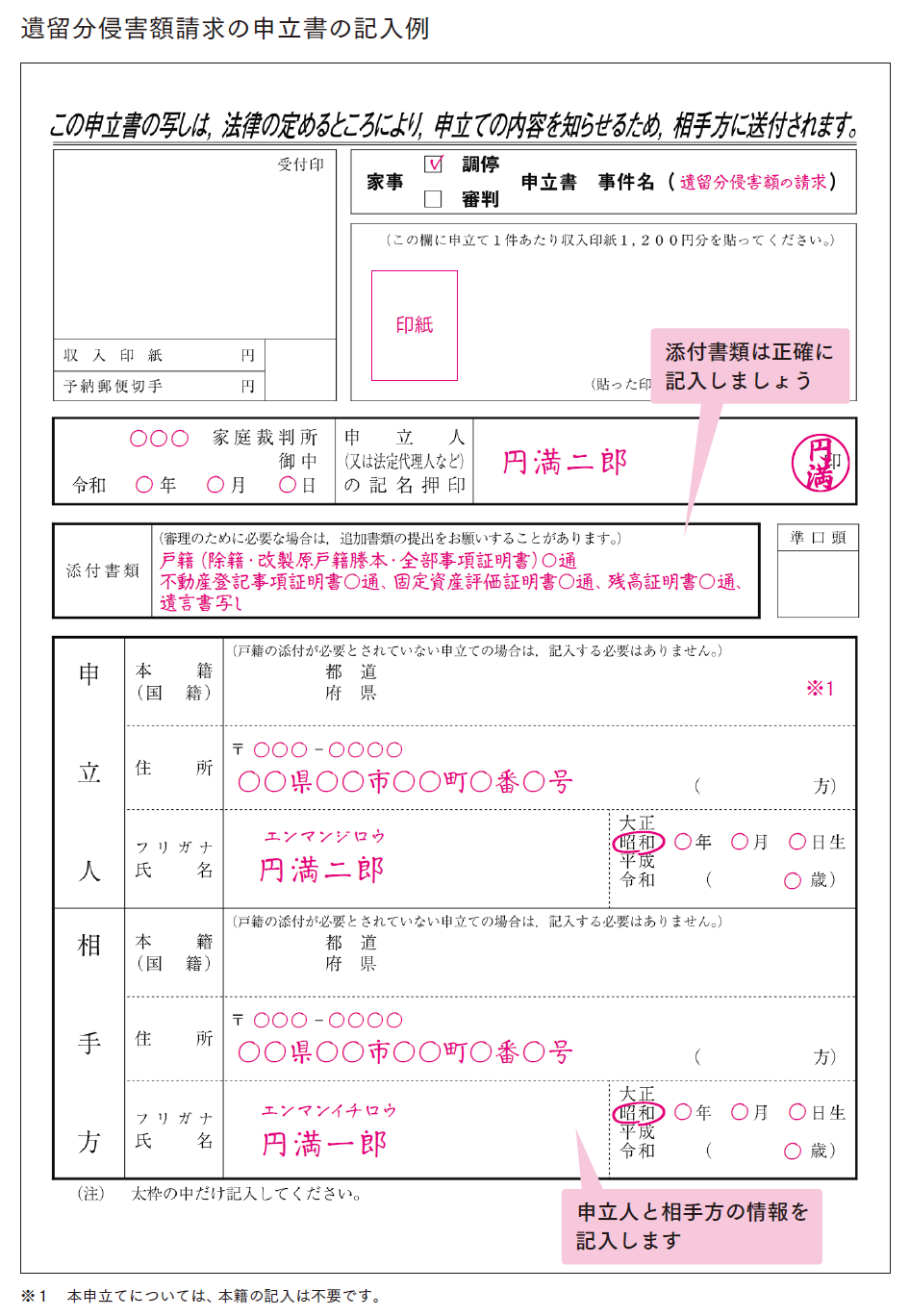

遺留分侵害額請求

「全財産を長男に相続させる。次男には1円も相続させない」というような極端な内容の遺言書があっても、兄弟姉妹(甥姪)以外の人が相続人となる場合には、最低限の金額は必ず相続できる権利、遺留分が存在します。

遺留分侵害額の請求は、相続の開始があったことを知った日から1年以内(または相続開始から10 年以内)に行う必要があり、権利を行使する人が、相手方にその意思表示をする必要があります。

生命保険金の受取手続

生命保険は相続が開始した日の翌日から3年を経過すると時効となり、請求ができなくなってしまう可能性があります。早めに受け取りの手続を済ませましょう。

名義変更手続き

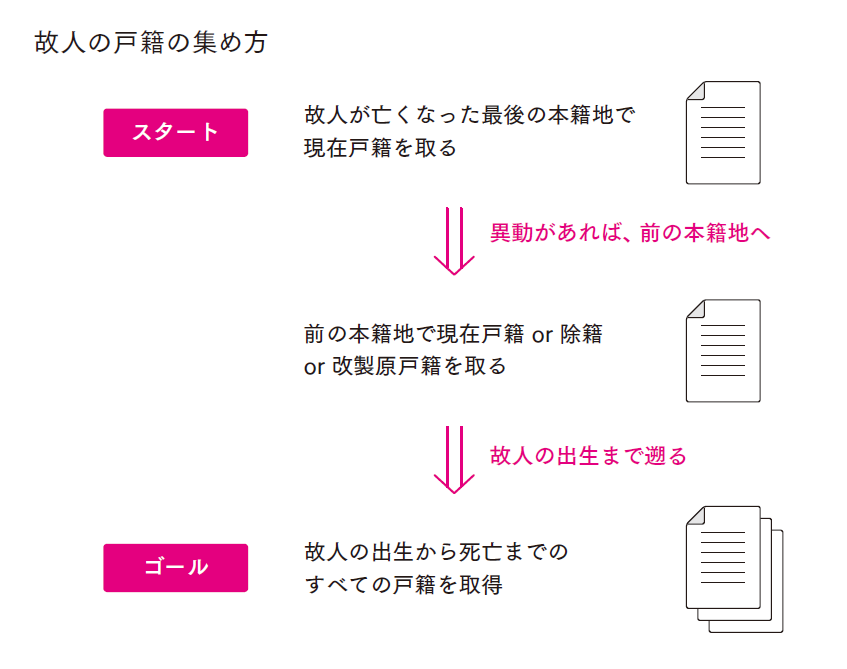

戸籍の取得方法

戸籍には、謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)の2種類があります。謄本は、同じ戸籍にいるすべての人の情報が記載され、抄本は戸籍にいる特定の1人の情報のみが記載されます。

どちらを取るべきか悩んだときは、戸籍謄本を取っておけば困ることはありません。

相続手続の際は、あらゆる場面で戸籍の原本を提出するよう求められます。複数の手続を同時並行で進める場合には、あらかじめ複数セット取得しておくと便利でしょう。

ただ、基本的には、提出先でコピーが済めば、その日のうちに返却してくれますので、1セットを使いまわすことも可能です。

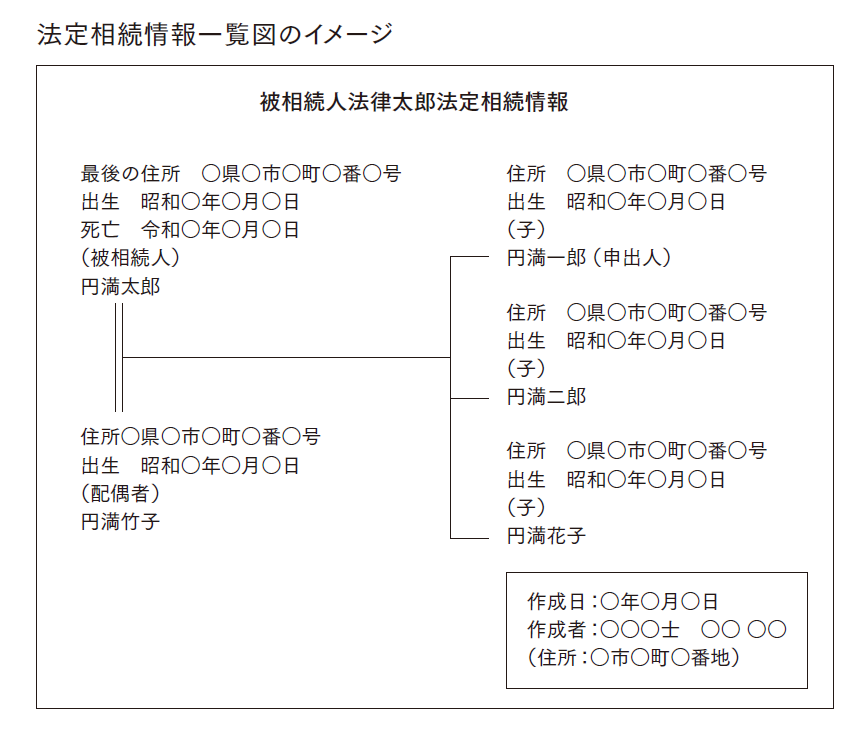

法定相続情報一覧図

故人の戸籍一式(出生~死亡)と相続人全員の現在戸籍を取得した後に、相続手続に必要な部分だけを抜粋した「法定相続情報一覧図」を作成します。

この法定相続情報一覧図は、ありとあらゆる名義変更や、相続税申告の添付書類として使えるためとても便利です。

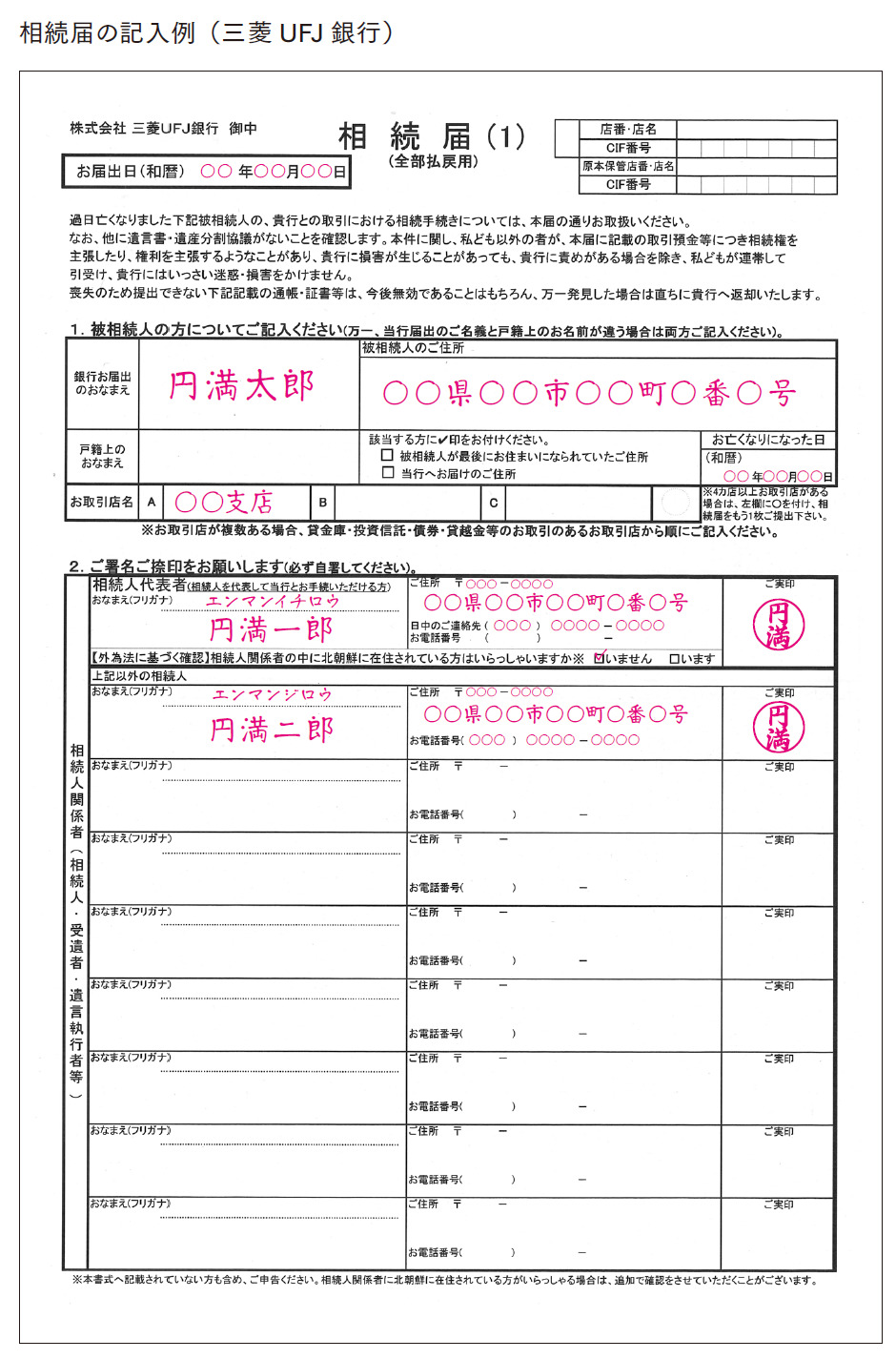

銀行預金口座の凍結解除と解約手続

銀行預金口座の凍結を解除するには、相続人全員の同意が必要です。

凍結を解除するためには、原則として、その銀行の預金を誰が相続するかが決まっている必要があります。その証明として、遺言書がある場合には遺言書を、遺言書がない場合には遺産分割協議書を、銀行に提出しなければなりません。

ネットバンクの相続手続

最近「故人のネットバンクのパスワードがわからず、預金を引き出すことができない」という相談をよく受けます。近年、電子決済が世の中に浸透してきましたが、歴史が浅いためか、パスワードがわからない場合は、預けたお金を引き出すことができなくなる事態が起きています。

実店舗のある銀行や証券会社では、窓口で、相続人であることを証明すれば、パスワードがわからなくても相続手続を進めることが可能です。

インターネット専業銀行であっても法定相続人であることを証明できれば、問題なく手続を進めることができます。

証券会社の相続手続─株式移管のポイント

故人の株式や投資信託を、相続人の口座へ移す手続を「移管」といいます。一般的に移管の際、相続人もその証券会社に口座を開設することを求められます。

移管を完了させるまでに必要な平均日数は、相続人の口座開設に1週間前後、移管手続に1週間~2週間、合計で2

~3週間は必要となります。

売却を予定している場合には、故人の口座内で売却することはできないため、必ず相続人の口座へ移管してから、相続人名義で売却することが必要となります。先を見越して予定を立てていきましょう。

配当金の相続

故人が貰うはずだった配当金について、相続人が受け取るためには所定の手続きが必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更と聞くと、とても難しそうな印象をお持ちの方が多いと思いますが、手続は意外とシンプルです。

申請書のひな型と記載方法が、法務局のホームページに掲載されていますので、不動産の登記事項証明書を確認しながら作成しましょう。

2024年から相続登記義務化

相続登記が義務化されます。「これから相続する人の話でしょう?」と思われている方が多いのですが、残念ながら、過去に不動産を相続して名義変更をしないまま放置しているすべての人が、罰則の対象になる予定です。

義務化された後のルールは「相続から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならない」「このルールに違反すると10万円以下の過料に科される」と意外とシンプルです。

不要土地の国有化制度

現行の民法では、一部の財産を放棄し、必要な財産のみを相続するということは認められていないため、不要な土地のみを放棄するということはできませんでした。

しかし、この度、所有者不明土地の発生を予防する施策として、相続登記の義務化とともに、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

車の名義変更と廃車

車の所有者が亡くなったときは、所有者の変更を行う必要があります。

「価値がないからそのまま放置」はNG です。その後、自動車保険に加入できない可能性が生じるほか、売却や廃車をする際に、必ず名義変更が必要になるためです。

ちなみに、所有者は、自動車検査証(いわゆる車検証)の「所有者の氏名または名称」欄で確認をすることが可能です。

自動車保険の相続

記名被保険者が亡くなった場合に、同居していた家族や親族が記名被保険者を引き継いだときは、等級も引き継ぐことができます。

ゴルフ会員権

ゴルフクラブの中には、会則等によって、会員の死亡を会員資格の喪失事由として定めている場合があります。この場合には、会員の地位は相続の対象とはなりませんが、このような会則がない場合には、一般的に相続の対象となります。

特殊な相続手続き

認知症や障害を持った相続人がいる場合

相続人の中に、認知症の方や障害をお持ちの方が存在する場合の手続については、通常の手続にプラスして、代理人の選任をしなければいけない場合があります。また、相続税申告においては、障害をお持ちの方の生活の保護を目的として、優遇措置も設けられています。

成年後見人等の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

申立人になれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。成年後見人等には、親族に限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任される場合もあります。

成年後見人等になるための資格等は特にありませんが、成年後見人等は、申立てのきっかけとなったこと(不動産の取引や遺産分割協議、金銭の貸し借りなど)が終わった後も、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで職務が続くことになるため、注意が必要です。

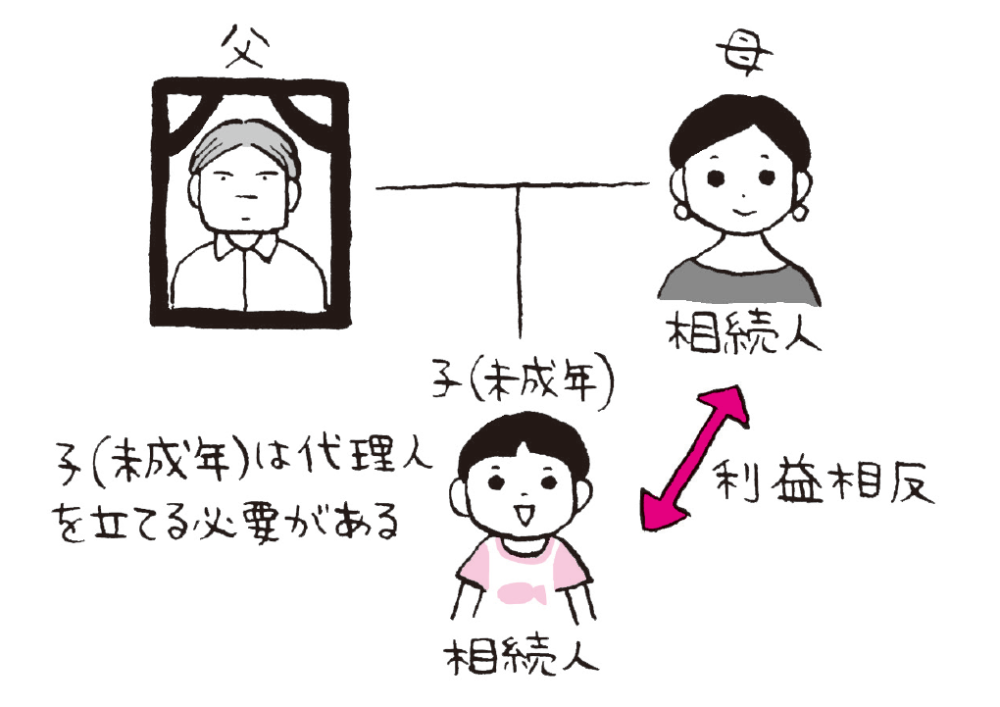

相続人に未成年者がいる場合

遺産分割協議は、法律行為に該当するため、未成年者自身が参加することはできず、法定代理人である親権者が代わりに参加することになります。

しかし、上図のように親権者も未成年者と同時に相続人になるような場合には、代理人となることができません。これは、親権者である母と未成年者である子供の間で利益相反が生じるためです。

未成年の孫を養子にした場合の手続き

養子縁組をすると、相続税を減らす効果があるため「孫を養子にしよう」と考える人がたくさんいます。しかし、安易な考えからこれを実行してしまうと、手続が非常に大変になることがあるため注意が必要です。

遺産の寄付

寄付する財産にも相続税は課税されるのでしょうか。結論は次の通りです。

①遺言書による寄付の場合には相続税は課されません。

②相続人による寄付の場合には相続税は課されます。ただし寄付先が公益性の高い法人の場合には、所定の手続をすることにより、非課税になります。

ペットに遺産を相続させる方法

ペットに遺産を相続させることはできませんが、「ペットのお世話をし続けることを条件に、遺産を相続させる」と、条件つきの遺言書を作成し、相続人に世話を義務付けることは可能です。このような拘束力を持たせる遺言を、「負担付遺贈」といいます。

死亡直後にやってはいけない手続き

こちらの動画で解説しております。

どの専門家に相談すればいいのか?

相続に関する専門家はたくさんいます。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・

まずは誰に相談すべきなのでしょうか?

私のお勧めは次の通りです。

①相続税がかからない方 → 司法書士 or 行政書士

②相続税がかかる方 → 相続税に強い税理士

③相続争いが発生している方 → 相続に強い弁護士