円満相続税理士法人 税理士

大学在学中に税理士を目指し、25歳で官報合格。大手税理士法人山田&パートナーズに入社し、年間30~40件の相続税申告に携わりました。丸6年間の実務経験を経て退社。地元関西に戻り、円満相続税理士法人に入社しました。現在も相続税申告を中心に業務に励んでいます!

相続登記が義務化が開始されたと聞きました。

詳細を教えてください!

仰る通りです!

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

放置すると罰則もあります。

でも、これから相続する人の話でしょう?

亡くなった父の名義のままの土地があるけど、父が亡くなったのは随分昔だから関係ないですよね?

残念ですが、この法律は過去に遡って適用されます。

過去に不動産を相続して、名義変更をしていない方についても、このまま名義変更をせずに放置しておくと罰則の対象となってしまうのです。

しかし、相続登記の義務化のルールは非常にシンプルです。

相続から3年以内に相続登記をしなければならない

相続登記を放置すると、10万円以下の罰則が科される

ここでは、祖父母の相続の際に相続登記を経験した私が、わかりやすく相続登記の義務化について解説をしていきます!

最後までお読み頂ければ、これから不動産を相続する方だけでなく、過去に不動産を相続して名義変更をしていないという方にも、相続登記の義務化への対応をしっかりご理解頂けます♪

そもそも相続登記ってなに?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を変更するための手続きをいいます。

詳しくはこちらで解説をしています♪

どうして相続登記は義務化されたの?

義務化される以前は、期限や罰則はありませんでした。そんな相続登記がこの度、なぜ義務化されたのか、その背景から解説します。

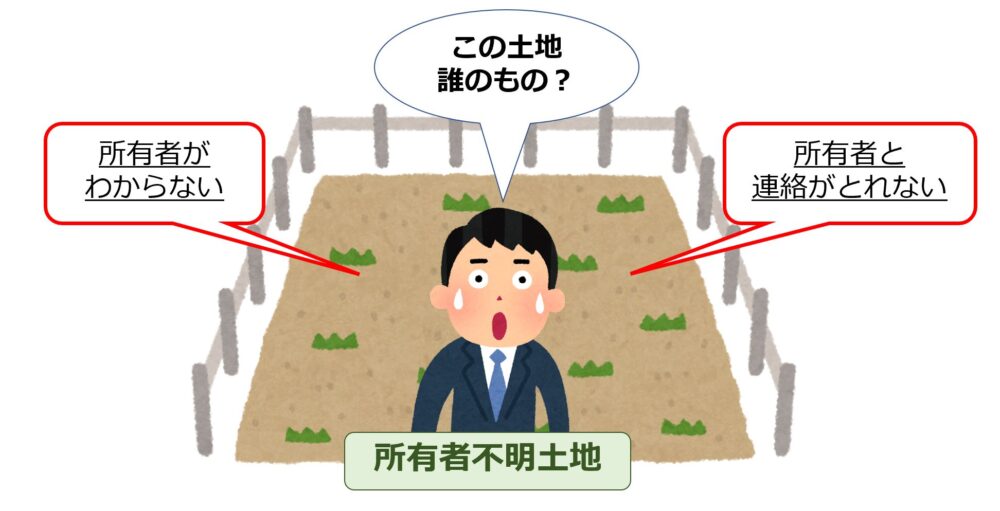

それは、ずばり所有者不明土地が増加しているからです。

所有者不明土地とは、下記のような土地をいいます。

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

つまり、「誰のものかわからない土地」または「連絡がとれない人が持っている土地」のことです。

所有者不明土地が増加した要因として

相続登記が義務ではなく、放置しても罰則など不利益を被ることがなかった

(所有者不明土地のうち、約66%は相続登記の放置により発生しています)

都市部への人口移動により、地方を中心に人口減少・高齢化が進み、土地を所有したい、活用したいという気持ちが薄れている

ことが考えられます。

この「所有者不明土地」が増加することにより、

管理が行き届かず、放置されると、近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性がある

公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まない

ことが懸念されていました。

2011年に発生した東日本大震災の被災地で、住宅の高台移転や防潮堤の建設、土地のかさ上げを行う区画整理の過程において所有者不明土地が多数見つかり、買収予定地の所有者がわからず、復興の大きな妨げになったことはご存知の方も多いかもしれません。

ちなみに、2022年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業では、不動産登記簿のみで所有者の所在が判明しなかった土地の割合は24%にも及んでいます。これは、九州の土地面積よりも広いと言われています。

高齢化によって、死亡者数が増加すると、今後この「所有者不明土地問題」はますます深刻化することが予想され、各地で社会問題となっています。こうした背景から、所有者がわからない土地を増加させないための施策として、この度、相続登記が義務化されました。

いつから義務化されるの?

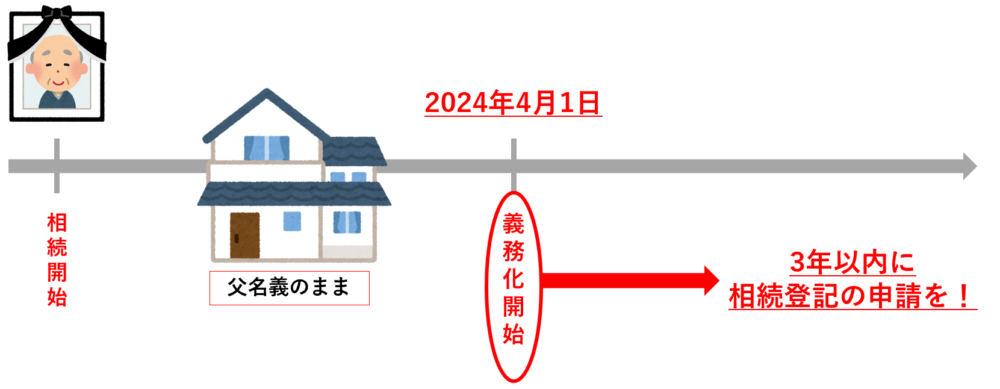

2024年(令和6年)4月1日より義務化がスタートしています。

義務化開始後のルール

義務化された後のルールは意外とシンプルです。

-2-1000x406.jpg)

”相続から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならない”

”正当な理由なくこのルールに違反すると10万円以下の過料が科される”

意外とわかりやすいですよね?

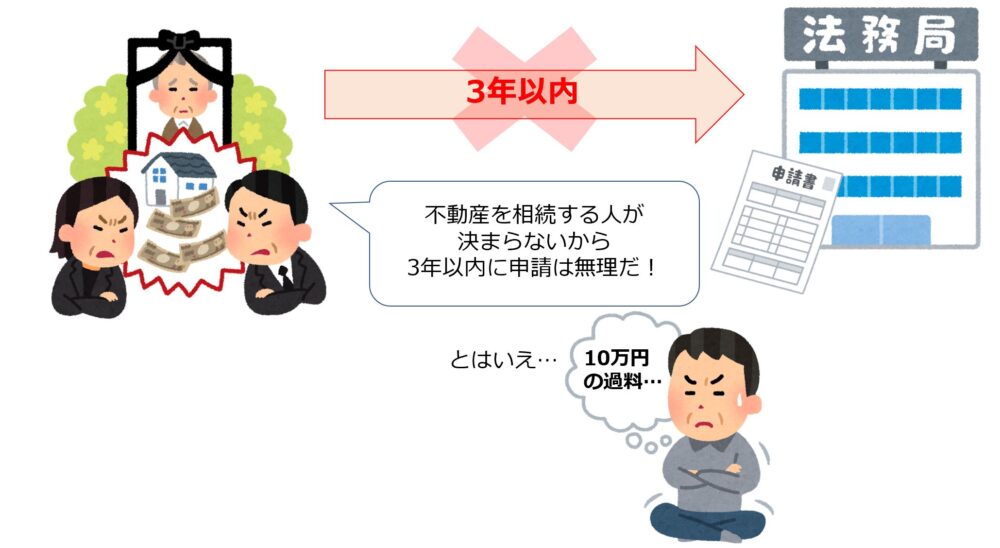

ただし、中には、遺産分割の話し合いがまとまらず、不動産を相続する人が決まらないなどの理由により、3年以内に相続登記をすることが困難なケースもあります。

このように事情があり、3年以内に相続登記ができない場合であっても、10万円以下の過料が科されるの?と心配になります。

しかし、万が一、3年以内に相続登記が申請できない場合には、以下の方法により、一時的に過料を免れることができます。

法定相続分で相続登記を行う

または、

相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする

つまり、仮の登記を行い、所有者になりうる人を明らかにしておくということです。

その後、遺産分割の話し合いがまとまるなど、相続登記ができなかった事情が解消され、不動産を相続する人が決まった場合には、その決まった日から3年以内に、話し合いの結果に基づく相続登記を申請しなければいけません。この申請を怠ると、10万円以下の過料が科されることになります。

相続人である旨の申出(相続人申告登記)については、こちらで詳しく解説をしています♪

義務化の対象者は?

相続登記の義務化は、次の方が対象です。

①2024年(令和6年)4月1日以後に相続が開始した方

②2024年(令和6年)3月31日までに相続が開始していた方

①については、当然のことですので、割愛します。

問題となるのは②です。

しかし、②のうち、既に相続登記が完了している方については、もちろん対象外!罰則の適用もありません。

冒頭でお伝えしたような

亡くなった父の名義のままの土地があるけど、父が亡くなったのは随分昔だから関係ないですよね?

というような、

義務化が始まる前に相続が開始しているが、相続した不動産の名義変更をしていない相続登記未了の方が問題

となります!

(附則案 経過措置)第五条六項 新不動産登記方第七六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)

相続登記未了のまま 解決策は?

義務化が始まる前に相続が開始しているが、相続した不動産の名義変更をしていない相続登記未了の方!!

今からでも遅くありません!!

2024年(令和6年)4月1日から3年以内にきちんと相続登記を済ませれば、過料は科されませんので、ご安心ください。

相続登記未了の不動産がある場合には、2027年(令和9年)3月31日までの間に早急に着手しましょう!

(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない

相続登記Q&A

罰則は免除される?

罰則はどんな場合でも免除されることはないのでしょうか?

「正当な理由」がある場合には、過料が科されることはありません。

個別的の事案ごとに判断されますが、一例としては次の通りです。

相続人が極めて多く、戸籍謄本等の資料の収集や相続人の把握に時間がかかる場合

遺言の有効性や遺産の範囲について、相続人間で争いがあるため、不動産の帰属が明らかでない場合

自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律により避難を余儀なくされている場合

経済的に困窮しているため、費用を負担する能力がない場合

過料が科される場合の流れ

過料はいきなり科されますか?

事前に催告書が送付されます。

催告書に記載された期限内に登記がされた場合には、過料は科されません。

なお、期限内に登記されない場合に、登記官より裁判所に対して申請義務違反が通知されます。裁判所は通知を受けると、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われることになります。

なお、過料の金額は一律10万円ではなく、10万円以内の範囲内で裁判所において決定されます。

その他、相続手続きでお困りの方は、ぜひこちらも合わせてお読みください♪

まとめ

「義務化」や「罰則」と聞くと、負担が増大するイメージを持ちますが、義務化された後のルールは意外とシンプルです。放置していた相続登記についても、すぐに罰則の適用があるわけではありません。しかし、既に義務化はスタートしています。

ルールをしっかりと把握し、思わぬ罰則の支払いをしなくて済むようにしましょう!

また、相続登記の義務化の創設と合わせて相続した土地の所有権を国庫に帰属することができる『相続土地国庫帰属法』も創設されます。開始される日や費用について、詳しく解説をしています。