こんにちは!円満相続税理士法人の湯本です。

円満相続税理士法人 税理士 大学在学中から税理士を目指し25歳で官報合格。 法人税務を経て現在は円満相続税理士法人にて、 相続・事業承継のプロとして、 申告・税務相談・執筆・セミナー講師など 幅広く活動中! 詳しいプロフィールはこちら

中小企業の会社オーナーにとって、切っても切り離せないのが事業承継問題です。

特に事業承継に伴う相続税・贈与税に悩まされ、ぼちぼち事業を次の世代に承継したいけど、なかなかその一歩が踏み出せないと、頭を抱えている会社オーナーが後を絶ちません。

そこで平成21年に、事業承継を受けた後継者が、会社の事業を継続させることを条件に、本来かかる相続税や贈与税が猶予され、最終的には全額免除される、法人版事業承継税制という制度が始まりました。

その後諸々の改正が行われ、平成30年に現在の法人版事業承継税制(特例措置)に変貌を遂げました。

この記事では、法人版事業承継税制(特例措置)について、適用要件と適用に伴う相続税の計算方法について解説をしていきます!

計算方法を工夫することで、プラスαの恩恵を受けられるかもしれません。

法人版事業承継税制(特例措置)とは

法人版事業承継税制(特例措置) 「以下、特例措置」とは、一定要件を満たした上で先代から後継者へ非上場株式を贈与・相続することにより贈与税・相続税が猶予されます。

さらに次の後継者に贈与・相続させる(事業を承継させる)ことができた場合に、猶予されていた贈与税・相続税が免除されるという制度です。

贈与税・相続税が猶予されるための一定要件とは?

贈与・相続の対象になる会社・先代(贈与者・被相続人)・後継者(受贈者・相続人)がそれぞれ満たすべき要件があります。

会社が満たすべき主な要件

まず、贈与・相続の対象になる会社(以下、対象会社)が満たすべき主な要件を解説していきます。

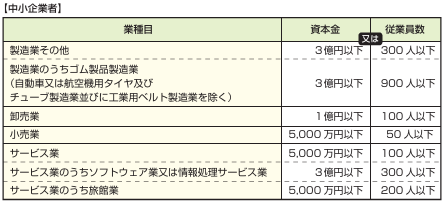

中小企業者であること

資本金または従業員数が上記の表以下であればOKです!

どちらかを満たしていれば良いということですね。

上場会社や風俗営業会社でないこと

ここでいう風俗営業会社とは、いわゆる性風俗店を指します。

風俗営業法では、パチンコ店やゲームセンターも風俗会社として規制の対象になっていますが、特例措置における風俗営業会社には該当しません。

従業員が1名以上いること

役員は含まれません。あくまでも対象会社に雇われている従業員であることが要件となります。

よって、役員しかいないような会社は対象になりません。

収入金額がゼロではないこと

簡単にいうと、しっかり売り上げがたっている(商売をしている)ことが要件になります。

資産保有型会社・資産運用型会社でないこと

いわゆる資産管理会社は対象になりません。

資産管理会社とは、相続税対策等で個人の持っている資産を一部所有させるためだけに設立される事業実態のない名前だけの会社をイメージしてください。

ただ、資産保有型会社・資産運用型会社に該当している会社でも、従業員を5人以上雇い、しっかりとオフィスを構えて、継続的に事業をしているような会社であれば、要件を満たします。これを、事業実態要件といいます。

資産管理会社による相続税対策に興味がある方は、こちらの記事をご覧ください。

先代が満たすべき主な要件

次に、先代(贈与者・被相続人「以下、先代」)が満たすべき主な要件を解説していきます。

会社の代表者であったこと

先代は過去に代表者の時期があればよく、贈与・相続直前に代表権がある必要はありません。

すでに会社の代表者を退任していて、株式を保有している場合であってもOKです。

贈与・相続の直前に先代と同族関係者で総議決権数の50%超を所有し、かつ後継者を除いた同族関係者内で筆頭株主であること

同族関係者とは、簡単に言うと親族等の近しい関係性のことをいい、内縁関係者や議決権の過半数を所有している法人なども含まれます。

その同族関係者で対象会社に係る総議決権の50%超を保有しており、後継者を除いて筆頭株主であることが要件になります。

贈与時に代表権を保有していないこと

贈与の場合は、先代は贈与をするときまでに、代表を降りていなければなりません。

ここでいう「代表」とは、会社法上の代表=代表取締役を指し、代表を降りているのか否かは、登記で判断されます。

この点を、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

なお、相続の場合は、相続時に代表権を保有していても問題ありません。

後継者が満たすべき主な要件

最後に、後継者(受贈者・相続人「以下、後継者」)が満たすべき主な要件を解説します。

贈与・相続時に後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を所有していること

筆頭株主要件を除くと、先代の要件と同様に同族関係者で総議決権数の50%超を所有していることが条件です。

贈与・相続時に18歳以上であり、かつ対象会社の役員であること

以前は、贈与による場合、20歳以上であり、かつ対象会社の役員を3年以上継続していることが要件でしたが、成人年齢の法改正と、令和7年度の税制改正で要件が緩和されました。

ただ、相続による場合で、かつ先代が60歳未満である場合は、相続時に役員でなくてもかまいません。

代表権を有していること

こちらは、贈与の場合と相続の場合とで取り扱いが異なります。

贈与の場合:贈与時に代表権を有していること(勿論、贈与前から代表権を有していても問題ありません。)

相続の場合:相続時に代表権を有していない場合は、相続から5か月以内に代表権を有する必要があります。

以上、対象会社・先代・後継者それぞれが贈与・相続時までに整えておくべき主な要件をご紹介しました。

要件が細かくてうちの会社が満たしているか不安だな

これまで同族経営を問題なく続けていれば、意外と満たしていることが多いですよ!

法人版事業承継税制の適用判定について悩んだら、まずは円満相続税理士法人に相談してみましょう!

また、法人版事業承継税制の適用要件やメリット・デメリットについて、こちらの記事でも紹介しています。

特例措置を適用した場合の相続税の計算方法

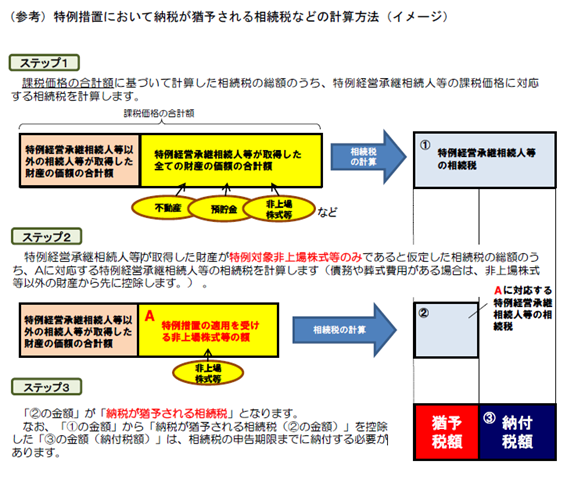

特例措置を適用した場合の相続税の計算方法は、以下の3つのステップを踏むことになります。

ステップ1:通常通り相続税額を算出する

まずは通常通り、相続税額を算出しましょう。

相続税額の計算は、簡単にいうと

① (被相続人が所有していた財産の総額-基礎控除※)×相続税率

※基礎控除(相続税の非課税枠):3000万円+600万円×法定相続人の数

② ①を各相続人が相続割合に応じて負担する

といった仕組みになっています。

相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

ステップ2:納税が猶予される相続税額(以下、納税猶予額)を算出する

特例措置の適用を受ける相続人(以下、特例経営承継相続人等)が取得した財産が、対象会社の株式のみであると仮定して相続税額を算出します。これが、納税猶予額になります。

ステップ1では、『被相続人が所有していた財産の総額』を基に、相続税額を算出しましたが、ステップ2では、特例経営承継相続人等が相続する財産が対象会社の株式のみであると仮定して相続税額を算出します。

つまり、特例経営承継相続人等が対象会社の株式以外の財産(たとえば、土地とか預金など)も相続していた場合、一旦これらを除外して計算を行います。

① (被相続人が所有していた財産の総額※-基礎控除)×相続税率 ※特例経営承継相続人等が相続する財産は、『対象会社の株式』のみとします。

② ①を各相続人が相続割合に応じて負担する

ステップ3:納付する相続税額(以下、納税額)を算出する

ステップ1-ステップ2をして、納税額を算出します。

こちらは猶予されませんので、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに納付する必要があります。

ここまでのご説明を図に表すと下記のようなイメージになります。

具体例を使って計算してみましょう!

文章だけではイメージが付きづらいので、実際に具体例に沿って解説します。

【前提】

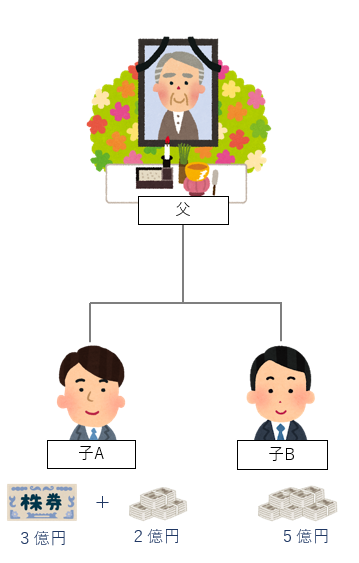

家族関係

被相続人:父(X株式会社の社長兼株主)

相続人:子A・子B

財産状況

X株式3億円

その他の財産7億円 計10億円

遺産分割

子A:X株式3億円とその他の財産2億円

子B:その他の財産5億円

話し合いの結果、子AがX株式会社の事業を継ぎ、X株式の相続税について、特例措置を適用することにしました。

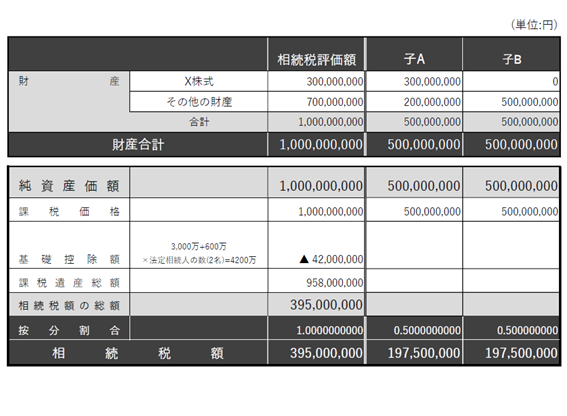

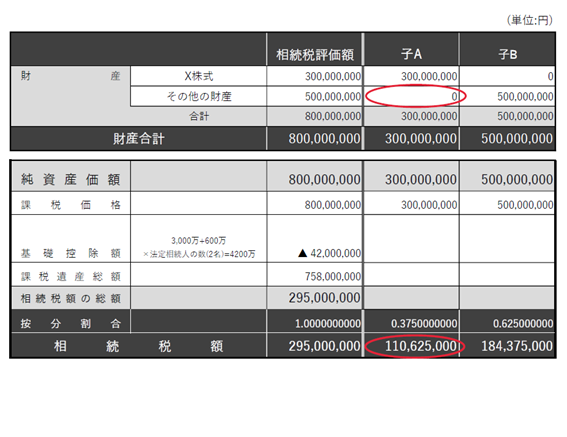

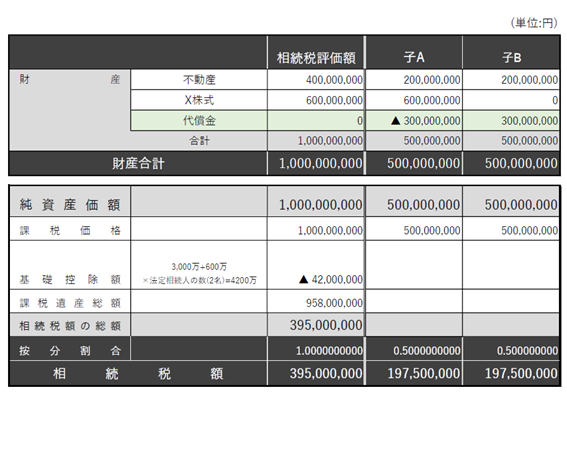

ステップ1:通常の相続税額を算出する

①(被相続人が所有していた財産の総額-基礎控除)×相続税率

⇒⑴10億円-4200万円=9.58億円…課税遺産総額

⑵⑴×1/2=4.79億円…法定相続分で分割したと仮定

⑶⑵×50%-4200万円=1.975億円…⑵に応じた税率を乗ずる

⑷⑶×2人=3.95億円…相続税の総額

②相続税の総額を各相続人が相続割合(各人0.5ずつ)に応じて負担する

相続税の納税額:3.95億円

子A・子Bそれぞれの相続税負担額:1.975億円ずつ

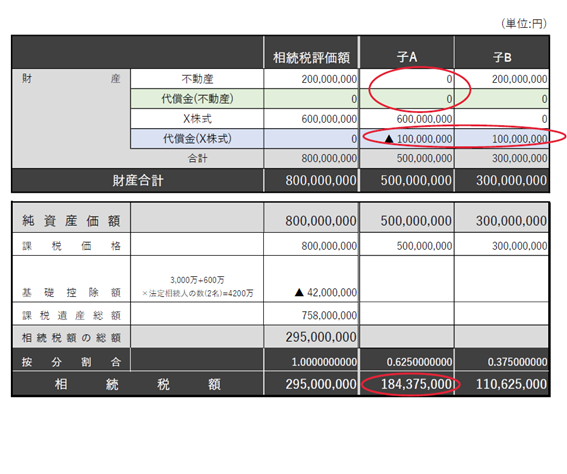

ステップ2:納税猶予額を算出する

①(被相続人が所有していた財産の総額-基礎控除)×相続税率

⇒⑴8億円※-4200万円=7.58億円…課税遺産総額

⑵⑴×1/2=3.79億円…法定相続分で分割したと仮定

⑶⑵×50%-4200万円=1.475億円…⑵に応じた税率を乗ずる

⑷⑶×2人=2.95億円…相続税の総額

※子Aが相続する財産は、X株式のみであると仮定するので、その他の財産は0円とします。

②相続税の総額を各相続人が相続割合(子A:0.375 子B:0.625)に応じて負担する

相続税の納税額:2.95億円

子A・子Bそれぞれの相続税負担額:子A:110,625,000円 子B:184,375,000円

よって、相続税の納税猶予額は110,625,000円となります。

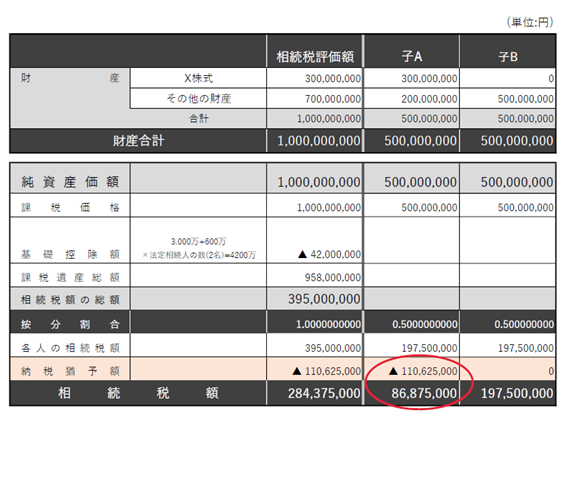

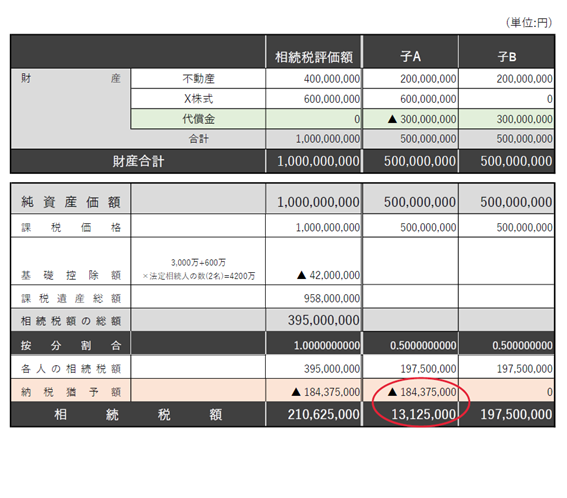

ステップ3:納税額を算定する

子Aについては、ステップ1で算出した相続税額からステップ2で算出した納税猶予額を差し引きます。

よって

⑴子Aの相続税負担額:1.975億円-110,625,000円=86,875,000円

⑵子Bの相続税負担額:1.975億円

相続税の納税額:⑴+⑵=284,375,000円

となります。

ご覧の通り、相続税の負担が軽くなるのはX株式を相続する子Aのみということになります。

子Bは、ステップ1とステップ3とで納税額に変化がありません。

つまり、特例措置による恩恵を受けられるのは、この制度を適用する相続人のみということになります。

制度の適用判定にばかり気を取られがちですが、意外とこのようなことが後で発覚すると、争いに発展したり、争いにならないまでも他の相続人はあまり良い気がしません。

特例措置を適用するか否かの検討の際には、しっかりと相続税の試算をした上で、『恩恵を受けられるのは、あくまでも事業の承継者だけ』ということを他の相続人と共有しておく必要があります。

円満相続税理士法人では、特例措置を踏まえた相続税試算もご対応しています!

特例措置を適用して相続税を計算する場面

さて、特例措置を適用して相続税を計算する方法を解説しましたが、この計算をする場面は大きく2つあります。

それは、

相続により取得した株式について、特例措置を適用した場合

贈与により取得した対象会社の株式について特例措置を適用していたが、その贈与者に相続が起こった場合

です。

1つ目はシンプルに、対象会社の株式を相続で取得した場合なので、分かりやすいと思います。

問題は2つ目の、特例措置を適用していた贈与者に相続が起こった場合です。

対象会社の株式の贈与について特例措置を適用した後に、贈与者に相続が起こった場合、贈与した株式は一旦、贈与者(兼被相続人)の財産にあるものとして相続税を計算しなくてはなりません。

つまり、一度贈与して贈与者(兼被相続人)の手元から離れた株式を、贈与者(兼被相続人)の相続財産にあるものとして相続税を計算してくださいということになります。

そして、上記のステップ1~3を経て差し引かれた相続税額が、この先納税が猶予されていくことになります。

ただ、こう疑問に思われる方もいるはずです。

今まで猶予されていた贈与税はどうなっちゃうの?

猶予されていた贈与税は免除になります!

贈与税も猶予して、相続税の猶予もしてだとダブル猶予になり、よく分からない状況になってしまいますよね。

そこで、今まで猶予されていた贈与税は免除して、ここから先は相続税の納税猶予に切り替えていましょう!ということになるわけです。

代償分割をした場合の納税猶予額の計算方法

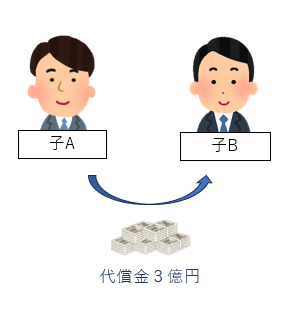

ここからは少し応用的なお話になりますが、たとえば、遺産分割の方法で『代償分割』を選択して、かつ特例措置を適用した場合の相続税の計算方法はどうなるのでしょうか。

代償分割とは

代償分割とは、相続人のうちの1人または数人が遺産の現物を相続し、その現物を取得した人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して債務を負担する遺産の分け方を言います。

簡単に言うと、一部の相続人に相続割合が偏っている場合、その偏りを調整するために相続割合が大きい相続人から少ない相続人に対して、お金を支払ってあげる遺産分割の手法です。

代償分割について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

具体例を使って計算してみましょう!

こちらも具体例に沿って解説します。

さっそく具体例を用いながら解説していきます!

【前提】

家族関係

被相続人:父(X株式会社の社長兼株主)

相続人:子A・子B

財産状況

不動産4億円

X株式6億円 計10億円

遺産分割

子A:不動産2億円とX株式6億円

子B:不動産2億円

話し合いの結果、子AがX株式会社の事業を継ぎ、X株式の相続税について特例措置を適用することにしました。

また、子Aに財産が偏っているので、子Aから子Bに対して、3億円の代償金を支払うことにより、子A・子Bそれぞれ計5億円ずつ相続するという結果になりました。

ステップ1:通常の相続税額を算出する

①(被相続人が所有していた財産の総額-基礎控除)×相続税率

⇒⑴10億円-4200万円=9.58億円…課税遺産総額

⑵⑴×1/2=4.79億円…法定相続分で分割したと仮定

⑶⑵×50%-4200万円=1.975億円…⑵に応じた税率を乗ずる

⑷⑶×2人=3.95億円…相続税の総額

②相続税の総額を各相続人が相続割合(各人0.5ずつ)に応じて負担する

相続税の納税額:3.95億円

子A・子Bそれぞれの相続税負担額:1.975億円ずつ

ステップ2:納税猶予額を算出する

代償分割が絡む場合、納税猶予額の計算が、少し応用的になります。

ステップ2では、子Aが相続する財産はX株式のみであると仮定して計算をする以上、X株式の評価額によって、子Aの納税猶予額が変動します。

つまり、X株式の評価額が高いほど、納税猶予額も大きくなります。

そこで、3億円の代償金をどの財産から控除するのかといった疑問が出てきます。

考えられる控除の方法は、大きく3つあります。

❶特例措置の適用を受ける財産(X株式)の価額から優先的に控除する方法

❷特例措置の適用を受ける財産以外の財産(不動産)の価額から優先的に控除する方法

❸代償金をそれぞれの財産の価額により案分し、それぞれの相続財産の価額から当該案分後の代償財産の価額を控除する方法(つまり、財産額に応じて控除する方法)

そもそも、偏ってしまった原因はX株式・不動産いずれにもありますので、❸による方法が合理的と考えられます。

ただ、特例措置の適用を受ける株式等とそれ以外の財産とがある場合の代償金の控除方法について、特に法令において定められていない以上、必ずしも❸の方法でなければならないわけではありません。

納税猶予額の計算上、X株式の評価額が大きいほど納税猶予額の割合が大きくなり、その分納税額の割合が少なるくなることから納税者有利の結果となります。

よって、❷特例措置の適用を受ける財産以外の財産(不動産)の価額から優先的に控除する方法によれば、代償金を不動産から優先的に控除することになり(優先的に消化することになり)、その分X株式の価額は大きいままで維持できるという考え方になるわけです。

①(被相続人が所有していた財産の総額-基礎控除)×相続税率

⇒⑴8億円※-4200万円=7.58億円…課税遺産総額

⑵⑴×1/2=3.79億円…法定相続分で分割したと仮定

⑶⑵×50%-4200万円=1.475億円…⑵に応じた税率を乗ずる

⑷⑶×2人=2.95億円…相続税の総額

※

1.子Aが相続する財産は、X株式のみであると仮定するので、不動産は0円とします。

2.代償金を控除する方法ですが、子Aが相続する不動産はないものとして計算する以上、その不動産から控除すべき代償金2億円もないものとします。

3.最後に、X株式6億円から(不動産から)控除しきれなかった代償金1億円(3億円-2億円)を控除します。

②相続税の総額を各相続人が相続割合(子A:0.625 子B:0.375)に応じて負担する

相続税の納税額:2.95億円

子A・子Bそれぞれの相続税負担額:子A:184,375,000円 子B:110,625,000円

よって、相続税の納税猶予額は184,375,000円となります。

なお、国税庁の『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等

に関する質疑応答事例について(情報)』においても、❷の方法で差し支えないと述べられています。

ステップ3:納税額を算定する

子Aについては、ステップ1で算出した相続税額からステップ2で算出した納税猶予額を差し引きます。

よって

⑴子Aの相続税負担額:1.975億円-184,375,000円=13,125,000円

⑵子Bの相続税負担額:1.975億円

相続税の納税額:⑴+⑵=210,625,000円

となります。

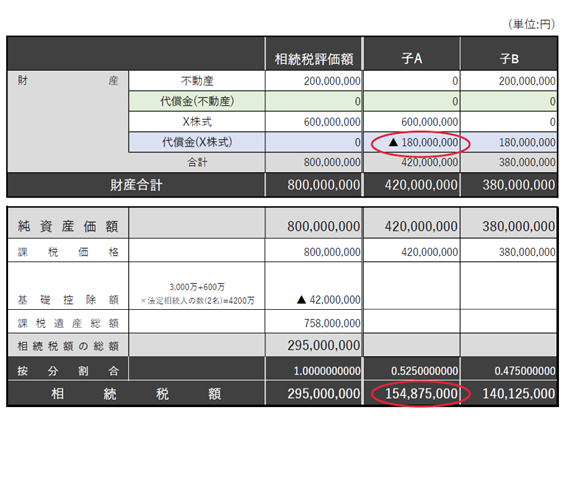

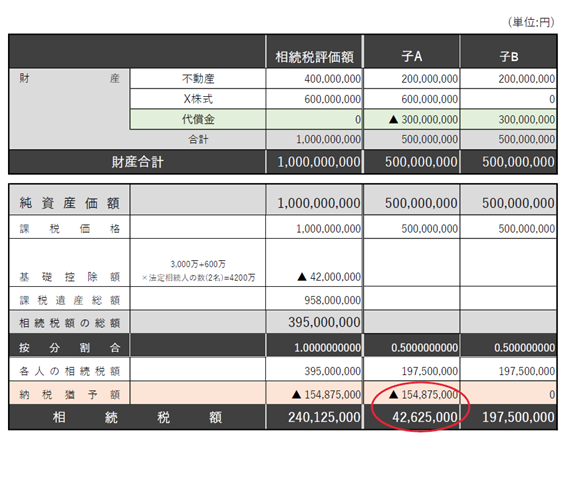

仮に❸の方法によると…

ステップ1:通常の相続税額を算出する

相続税の納税額:3.95億円

子A・子Bそれぞれの相続税負担額:1.975億円ずつ

ここまでは同じ…

ステップ2:納税猶予額を算出する

代償金3億円について、財産額を基に案分します。

・不動産に対する代償金:3億円×4億円÷10億円=1.2億円

・X株式に対する代償金:3億円-1.2億円=1.8億円

よって、相続税の納税猶予額は154,875,000円となります。

❷の方法に比べると、猶予できる税額が2,950万円(❷184,375,000円-❸154,875,000円)も減ってしまいます!

ステップ3:納税額を算定する

よって

相続税の納税額:240,125,000円

子Aの相続税負担額:42,625,000円

子Bの相続税負担額:1.975億円

となります。

納税猶予額が2,950万円減るということは、対する納税額が2,950万円増えてしまうということになります!

おわりに

今回は、主に特例措置の適用要件と特例措置を適用した場合の相続税の計算方法の基本からちょっと応用的なお話までご紹介しました。

特例措置は、適用判定・税額計算・諸手続きの全てを通して複雑で、間違えてしまうと取り返しのつかないことに発展するケースもあります。

円満相続税理士法人では、事業承継に関するご相談と特例措置の諸手続きもご対応しておりますので、事業承継に悩んだらまずはお問い合わせください!