こんにちは!円満相続税理士法人の湯本です。

円満相続税理士法人 税理士 大学在学中から税理士を目指し25歳で官報合格。 法人税務を経て現在は円満相続税理士法人にて、 相続・事業承継のプロとして、 申告・税務相談・執筆・セミナー講師など 幅広く活動中! 詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!円満相続税理士法人の湯本です。

会社オーナーの皆さんが頭を抱えている問題のひとつに、事業承継に伴う相続税(贈与税)の負担があります。

株価が上昇することで、相続(贈与)による承継の際、莫大な相続税(贈与税)が課税されることになります。

事業承継に伴う税金を抑えられないだろうか…

対策のうちの1つに、持株会社スキームという方法があります!

持株会社スキームを実行することで、事業承継に伴う株価・相続税(贈与税)の負担を大きく抑えられる可能性があります。

そこで今回は、持株会社スキームを用いた株価対策・相続税(贈与税)対策について徹底解説します。

特に、業績が絶好調という会社ほど税負担が抑えられるかもしれません!

非上場株式の評価方式(相続税評価)

まずは、相続税(贈与税)を計算する上での株価評価の方法を解説します。

株式は大きく分けて『上場株式』と『非上場株式』がありますが、こちらの記事では『非上場株式』の株価評価を前提としてお話していきます。

上場株式の評価については、こちらの記事で触れています。

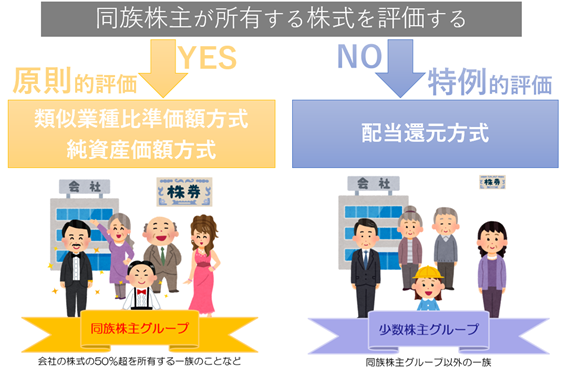

非上場株式の評価は、株式を承継した人(以下、承継者)が「原則的評価方式」もしくは「特例的評価方式」のどちらで評価すべきかを判定することになります。

その判定基準はズバリ、承継者が株式承継後に同族株主になるのか、それ以外の株主になるのかという点です。

承継者が同族株主に該当⇒原則的評価方式

承継者が同族株主以外の株主に該当⇒特例的評価方式

同族株主とは、同族関係者※で会社の総議決権の50%超(株主構成によっては割合が異なる場合があります)を保有している株主をいいます。

※同族関係者とは、簡単に言うと親族等の近しい関係性のことをいい、内縁関係者や議決権の過半数を所有している法人なども含まれます。

つまり、親族等の関係性が近しい間柄で会社を支配しているのか否かという基準で評価方法を判定します。

よって、承継者が同族株主に該当するのであれば、原則的評価方式により評価を行い、逆に

同族株主以外に該当するのであれば、特例的評価方式により評価を行います。

本来はもっと細かい判定基準を踏んで、評価方式の判定をしますが、日本の多くの非上場会社は同族経営が多いので、多くは上記の考え方で判定ができてしまいます。

非上場株式の評価について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

原則的評価方式と特例的評価方式の特徴

原則的評価方式と特例的評価方式のそれぞれの特徴を、簡単に解説していきます。

原則的評価方式

原則的評価方式は、類似業種比準価額方式か純資産価額方式、またはそのハイブリット方式により計算することになります。

いずれの方式を採るかは、会社の規模次第となっており、規模が大きければ大きいほど類似業種比準価額方式を採用し、逆に小さければ小さいほど純資産価額方式がブレンド(ハイブリット)されるイメージです。

この考え方は、こちらの記事でより詳しく解説しています。

類似業種比準価額方式

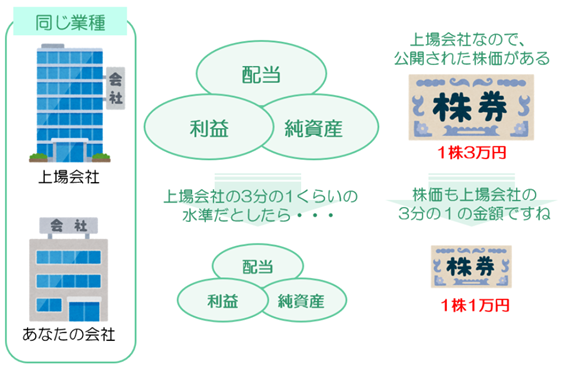

類似業種比準価額方式とは、ざっくり申し上げると、評価しようとする会社と似たビジネスをしている日本の上場会社の決算数値を参考にして株価を算定します。

決算数値とは厳密に言うと、その上場会社の配当・利益・純資産の数値を指し、その上場会社の配当・利益・純資産の数値を、評価しようとする会社の規模に応じて斟酌するようなイメージです。

図で表すとこんな感じです…

つまり、似たビジネスをしている日本の上場会社といっても、上場会社と非上場会社とでは会社の規模が違うので、そのままその数値を使うわけではなく、評価しようとする会社の規模に応じて斟酌します。このことから、類似業種比準価額と名付けられているわけです。

純資産価額方式

【評価方式の解説】

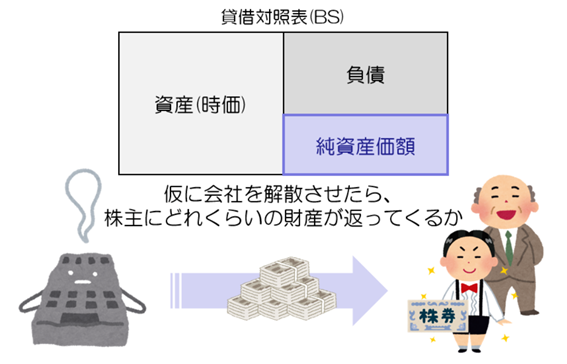

純資産価額方式とは、文字通り会社の純粋な財産(純資産)を、そのまま株価に反映する評価方法です。

純資産とは、会社を解散させた時に株主に返還される金額といったイメージです。

算式で表すと

会社の純資産=会社の資産-会社の負債

になります。

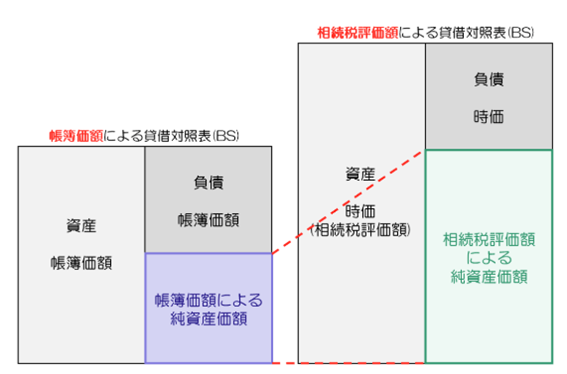

ただ、会社の貸借対照表の数値をそのまま使うわけではありません。

なぜなら、貸借対照表の数値は時価を表していない項目を含んでいるからです。

つまり、現預金や売掛金などは、いわば“お金”なので、貸借対照表の数値≒時価(相続税評価額)となりますが、たとえば、不動産や上場株式などは基本的に購入時の価額のままで据え置かれています。

そこで、不動産や上場株式などの日々時価が変動している項目を、時価(相続税評価額)に修正したあとの純資産を株価に反映します。

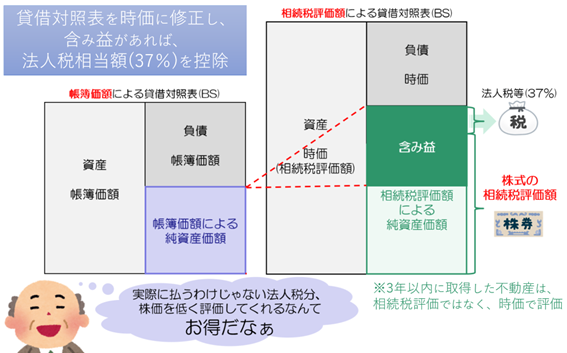

【法人税等相当額の37%控除】

純資産価額方式による法人税等相当額の37%控除が、今回お話しする持株会社スキームの目玉になります!

純資産価額方式は、会社を仮に解散させた時に株主に返還される金額で評価します。

会社を解散させた場合、株主に会社の財産を返還するわけですが、不動産や上場株式のまま返還するわけではありません。売却して現金化して返済することになります。

この現金化の過程で、含み益を抱えた不動産などを売却すると、売却益に対して法人税等の税負担(税率:37%)が発生します。

この法人税等も会社が負担すべき債務ですから、売却代金から法人税等を支払った後のお金が株主の元へ返ってきます。

つまり、時価(相続税評価額)=返還を受ける額になるわけではないということですね。

よって、法人税等相当額の37%を純資産価額から控除して評価しましょうとなっているわけです。

純資産価額方式・法人税等相当額の37%控除について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

また、こちらの記事では非上場株式の評価をする上での注意点がまとめられています。

特例的評価方式(配当還元方式)

特例的評価方式(配当還元方式)は、簡単にいうと10年分の配当金額を株価とする方法です。

同族株主以外の株主、つまり少数株主については、いわば配当を得るために株式を所有しているものですよね?といったイメージです。

今回は、こちらの評価方法は特にポイントではありませんので、これぐらいにしておきます。

株価上昇に伴う相続税への影響

株価が上昇することで、相続税の負担がどれだけ変わってくるのでしょうか。

たとえば、先代から承継者(子)が相続により非上場株式を承継した事例を見てみましょう。

【前提1】

被相続人:先代

相続人:承継者(子)1名

相続税の基礎控除※:3,600万円 ※相続税がかからない一定の非課税枠を言います。

相続税の計算方法についてはこちらのページをご覧ください。

【前提2】 財産:法人A株式(非上場株式)のみ

評価方式:原則的評価方式(純資産価額)

法人税等相当額の税率:37%

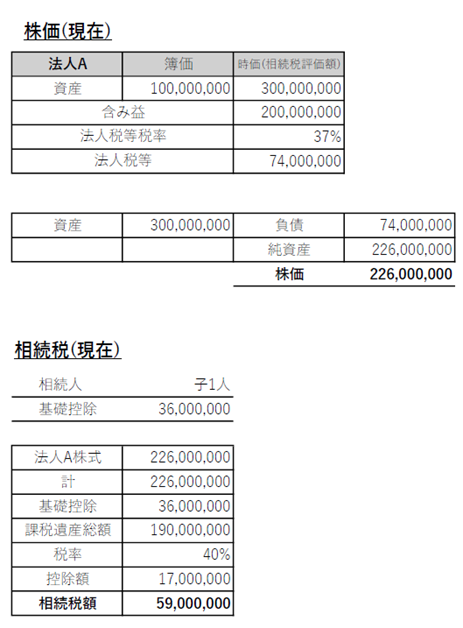

【株価と相続税(現在)】

株価(現在):法人Aの資産 簿価1億円 時価(相続税評価額)3億円 ∴226,000,000円

相続税額:59,000,000円

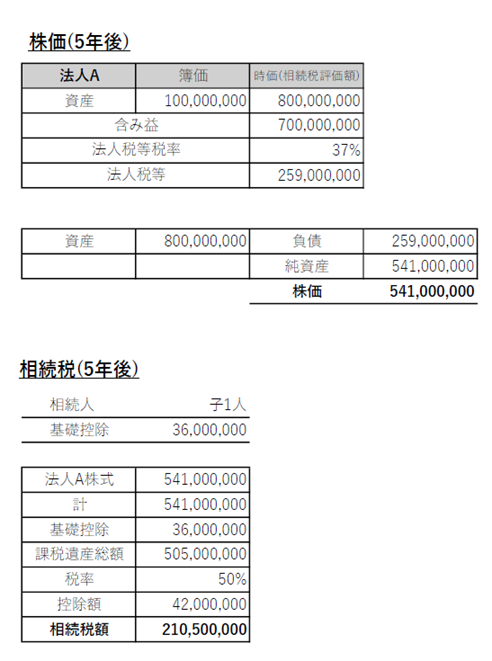

【株価と相続税(5年後)】

現在から会社資産の時価(相続税評価額)が毎年1億円ずつ増える(5年後は計5億円増)と仮定します。

株価(5年後):法人Aの資産 簿価1億円 時価(相続税評価額)8億円 ∴541,000,000円

相続税額:210,500,000円

業績が絶好調で、法人Aの持つ資産価値が毎年1億円ずつ上昇することで、株価が315,000,000円も上昇します!

また、株価の上昇に伴い相続税額も151,500,000円上昇することになります。

相続する財産が現預金ならまだしも、非上場株式では換金するわけにもいきませんので、1.5億円も相続税負担が上がってしまうと、たまったもんじゃありませんよね、、

株価上昇を抑制する持株会社スキーム

業績が絶好調なのは大変喜ばしいことですが、同時に株価が上がり、結果的に税負担が重くなってしまうのは適いません。

業績を伸ばしつつ、同時に税負担を抑えられる方法はないものか…

そんな悩める会社オーナーの願いを叶えられる方法が、持株会社スキームという方法です!

持株会社スキームとは、「ホールディングス」という株式を持つためだけに設立される資産管理会社(株式会社)を設立し、その法人に株価の上昇が見込まれる会社(以下、対象会社)の株式を買い取ってもらいます。

つまり、会社オーナーが直接対象会社の株式を保有するわけでなく、ホールディングスを介して対象会社の株式を保有するという形にするということです。

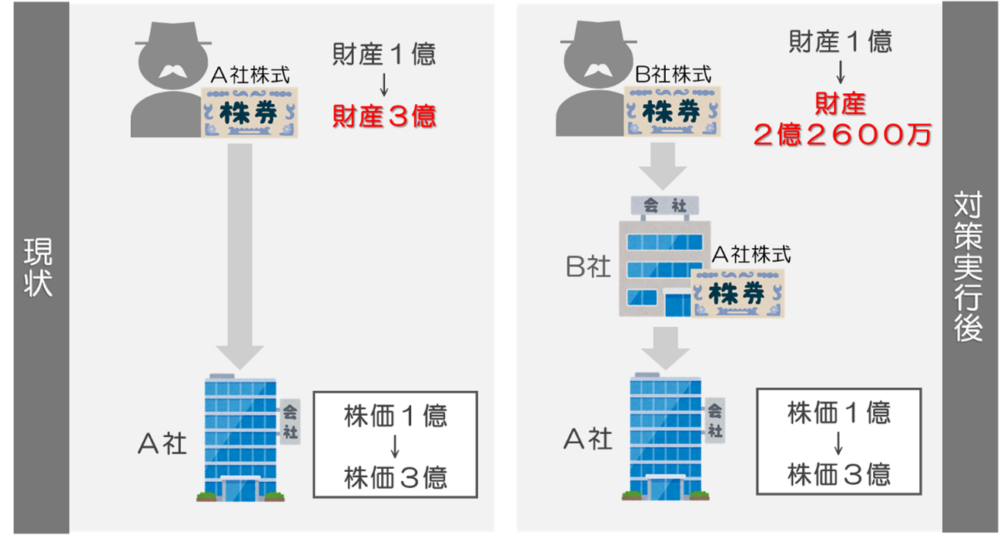

イメージは、図の通りになります。

現状、会社オーナーが対象会社の株式(A社株式)を直接保有していますが、ホールディングス(B社)を設立し、そのホールディングスがオーナー社長からA社株式を買い取ることで、

会社オーナー→ホールディングス(B社)→A社

という支配関係が出来上がります。

こう見ると結構シンプルですよね!

持株会社スキームによる節税効果

まず、結論として持株会社スキームを実行することで相続税(贈与税)の負担を大きく下げられる可能性があります。こちらも具体例で見ていきましょう。

【前提1】

被相続人:先代

相続人:承継者(子)1名

基礎控除:3,600万円

【財産】 ■法人A株式(非上場株式) ■新たに設立した法人B株式(非上場株式(ホールディングス))

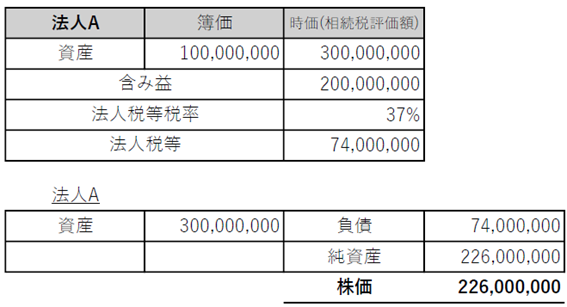

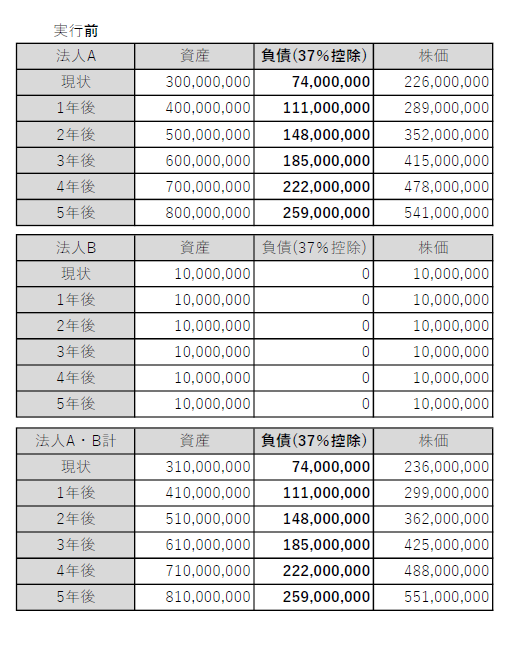

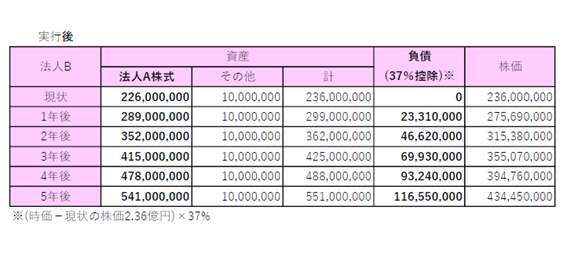

【株価(現在)】

法人A株式…資産 簿価1億円 時価(相続税評価額)3億円

∴226,000,000円

法人B株式…資産 簿価=時価(相続税評価額)=1000万円

∴10,000,000円

評価方式:原則的評価方式(純資産価額)

法人税等相当額の税率:37%

【前提2】

法人Aは、この先5年間、毎年1億円ずつ資産の時価(相続税評価額)が上昇する見込みです。

法人Bは資産管理会社なので、特にビジネスはしない想定であり、資産簿価=資産の時価(相続税評価額)=1000万円から変わらないものとします。

【提案】

先代は、株価対策として持株会社スキームを実行するために、ホールディングス(法人B)を設立し、法人Bが法人A株式を時価2.26億円で購入することにしました。

【株価の推移】

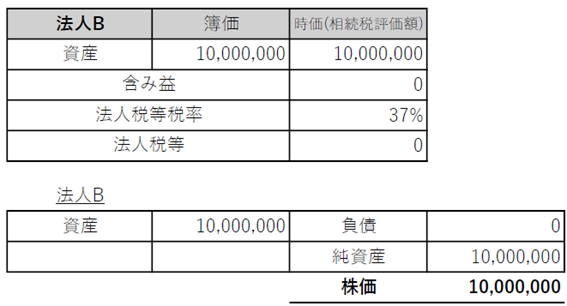

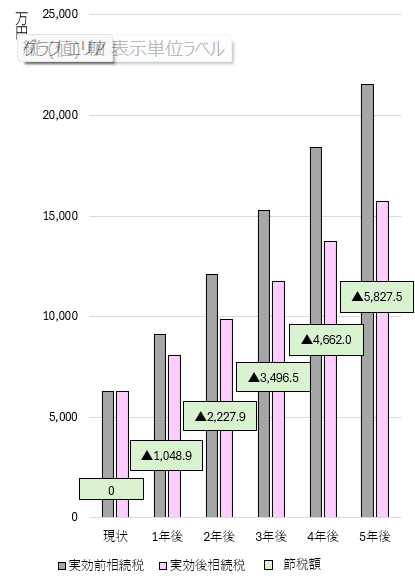

左から『スキーム実効前の株価』→『スキーム実効後の株価』→『株価引き下げ額(緑の箇所)』という順に並んでいます。

なんと5年間で株価を約1.16億円も引き下げることができました!

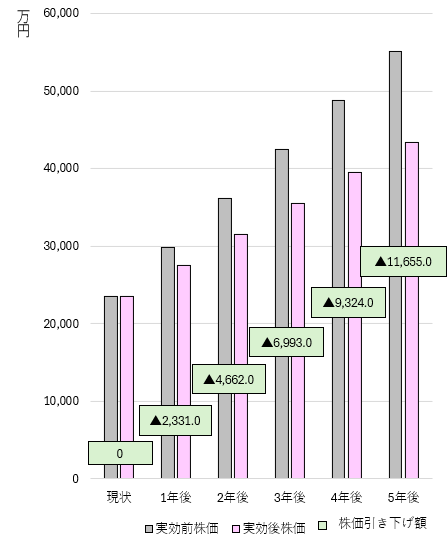

ちなみに相続税はというと…

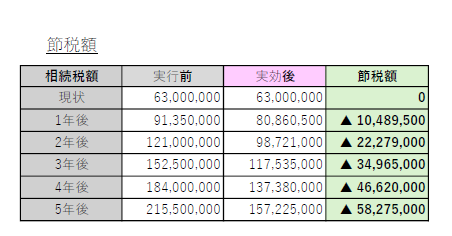

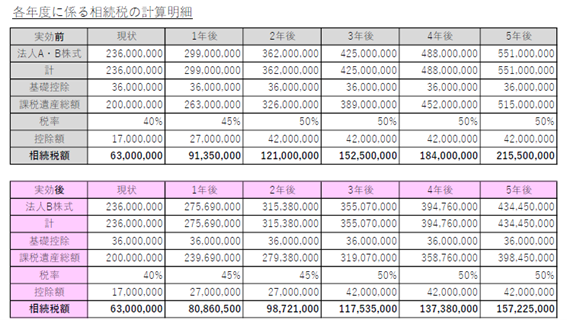

※左から『スキーム実効前の相続税額』→『スキーム実効後の相続税額』→『節税額(緑の箇所)』という順に並んでいます。

※上下でスキーム実効前・後に分けて、各年度に係る相続税の計算明細を表しています。

5年間で相続税額を約5,800万円超も引き下げることができました!

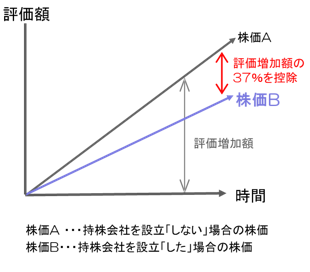

なぜこのような現象が起きるかというと、法人税等相当額の37%控除が効いているからです。(以下、37%控除と表現します。)

株価(純資産価額)の計算上、含み益に対する法人税等相当額(37%)を控除することができるというお話をしました。

下表は上から『法人A単体の株価』『法人B単体の株価』『法人A・Bの株価合計』という順になっています。

ご覧の通り、実行前の状況でも、A法人株式の株価評価上37%控除が適用されるため、その分は株価を下げられていると言えます。

ただ、実行後の法人Bは、37%控除適用後の法人A株式を保有している状況です。

法人Bも非上場会社ですから、当然株価計算上、37%控除を適用することができます。

よって、A法人株式購入時からの含み益に対して37%控除を適用することができるわけです。

つまり、37%控除を二重で適用できるということです!

この考え方を図で表すと下図のイメージで、①法人Aの株価が上がれば上がるほど、また、②持株会社スキーム実効から時間が経てば経つほど、スキームによる効果をより受けることになります。

持株会社スキームの注意点

大きな節税効果が期待できる持株会社スキームですが、注意点もいくつかあります。

節税効果に確実性がないこと、即効性がないこと、株式購入のための資金が必要であること、譲渡所得税(住民税)が発生するなどが挙げられます。詳しくは以下の通りです。

節税効果に確実性はない

持株会社スキームは、株価(特に純資産価額)が上がり続けることが大前提なので、スキーム設計後に対象会社の業績が悪化したり、大不況が来て逆に保有資産に含み損が多く生ずる場合などは、節税効果はあまり期待できません。

今後の成長が大きく期待できる場合に検討しましょう!

即効性はない

持株会社スキームは、スキームを作っただけでは節税効果はありません。

つまり、特効薬のような即効性はないという点に注意が必要です。

今後もコツコツと業績を伸ばし続けた何年か後に、大きな節税効果が得られます。

長い目で見ることが大切です!

相続がすぐに発生した場合は損することがある

先代の年齢が高齢、ないしは重い持病を抱えているなど、近い将来相続発生が見込まれる場合は、注意が必要です。

たとえば対象会社の株式をホールディングスに売却してすぐに相続が起こってしまったとしましょう。

その場合、ホールディングスに売却することで、株式という財産が対価である現預金に変わっています。

対法人への株式売却の対価を決める際、株式の評価を行うのですが、実は前項でお伝えした『非上場株式の評価方式(相続税評価)』で評価は行いません。

下記ページでも説明されていますが、個人から法人への売却は『所得税法上の時価』を基に株価を算定します。

つまり、対価である現預金=所得税法上の時価は、相続税評価よりも高くなりますので、高い評価のまま相続税を計算することになってしまい、結果的に損する可能性があるということになります。

株式購入のための資金が必要

持株会社スキームは、ホールディングスを設立後、そのホールディングスに対象会社の株式を移す必要があります。

移すと言ってもタダで移せるわけではなく、基本的には、ホールディングスが対象会社の株式を『買い取る』ことになります。

その場合、ホールディングスには購入資金が必要になりますが、ホールディングスはできたばかりの会社なので、基本的に十分なお金がありません。

よって、金融機関などから購入資金を借り入れる必要があるので、利息の支払いが生じたり、返済計画をしっかりと練る必要があります。

ちなみに、まったくの第三者との取引ではないため、購入資金を分割払いなどにするという方法も取れますが、その際は先代に譲渡所得税(住民税)を賄える資金が十分にあるのかどうかをしっかり検討しましょう。

譲渡所得税(住民税)が発生する

株式移行に伴い、株式の含み益に対して約20%譲渡所得税(住民税)が発生します。

こちらの記事で非上場株式の売却に係る税金について詳しく解説しています。

こちらの記事では、ホールディングス化による事業承継の失敗事例を紹介しています。

おわりに

今回は、持株会社スキームによる株価対策・相続税(贈与税)対策について解説しました。

会社オーナーの皆さんは、法人税対策については顧問税理士さんとよく取り組んでおられる印象ですが、株価対策・相続税(贈与税)対策までしっかりされている方は、まだまだ少ない印象です。

お医者さんと同じように、税理士にも専門分野が分かれており、顧問税理士さんは法人税には詳しいかもしれませんが、株価対策・相続税(贈与税)対策にまで詳しいとは限りません。

もし、この記事を最後まで読んでいただいて、少しでも株価対策・相続税(贈与税)対策に不安を感じましたら、是非、円満相続税理士法人にご相談ください!