こんにちは!円満相続税理士法人の湯本です。

円満相続税理士法人 税理士 大学在学中から税理士を目指し25歳で官報合格。 法人税務を経て現在は円満相続税理士法人にて、 相続・事業承継のプロとして、 申告・税務相談・執筆・セミナー講師など 幅広く活動中! 詳しいプロフィールはこちら

巷では『ぼちぼち結婚子育て資金の非課税贈与廃止か?』と囁かれていましたが、令和7年度税制改正で、この結婚子育て資金の非課税贈与が2年間延長されることが決定しました!

簡単にいうと、結婚や子育てに関するお金を、子や孫に最大1,000万円まで非課税で贈与できるという制度です。

これだけ聞くと非常に素敵な制度なのですが、現状この制度を利用している方はごく僅かしかいらっしゃいません。

今回は、この制度が浸透しない理由と、利用するメリットなどについて詳しく解説します!

結婚・子育て資金の非課税贈与制度の概要

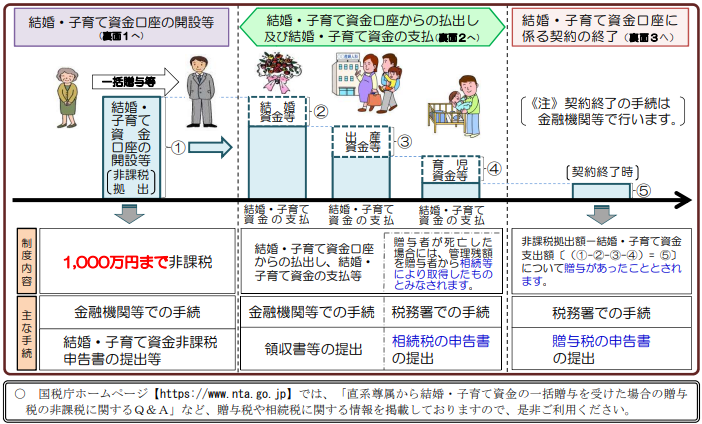

今回のテーマとなる制度の正式名称は、『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』です。

制度内容・適用要件

平成27年4月1日から令和7年3月31日(税制改正後:令和9年3月31日)までの間に、受贈者(贈与を受ける人を指します。18歳以上50歳未満の人)が、結婚・子育て資金に充てるため、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から贈与を受けた金銭等のうち1,000万円までの金額については、贈与税が非課税になるという制度です。

さらに、重要な要件としては

受贈者の前年所得が、1,000万円以下であること

金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすること※

結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度なること

等があります。

※この申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされるため、別途贈与税の申告が必要ありません。

具体的な手続き

結婚・子育て資金の専用口座を、贈与者が取扱い金融機関等で開設する

その口座に贈与者が贈与したい金額を振り込む

受贈者は、必要な都度、専用口座から資金の払い出しを受ける。その際、実際に支払った費用に関する領収書などを指定期間内※ に、金融機関等へ提出する

※指定期間は、専用口座からお金を払いだす方法により異なります。

・結婚·子育て資金を支払った後に、その実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合…領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで

・上記以外の方法を選択した場合…領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで

主な非課税の対象となる資金・ならない資金

非課税の対象となる結婚資金

・結婚式の挙式費用・衣装代

・新居の初期費用・転居費用(引っ越し費用など) 等

非課税の対象とならない結婚資金

・結婚指輪の購入費

・新婚旅行の費用 等

非課税の対象となる子育て資金

・不妊治療・妊婦健診などの治療費や健診費

・分娩費・産後ケア費

・幼稚園や保育園などの保育費用 等

非課税の対象とならない子育て資金

・処方箋に基づかない医薬品代

・妊娠を理由としない遠方への移動費や宿泊費 等

契約の終了により課税されるケース・されないケース

以下に該当する場合は、契約が終了し、場合によっては相続税・贈与税が課税されます。

❶受贈者が50歳に達したこと

❷口座の残高が0円になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと

❸受贈者が死亡したこと

❹贈与者が死亡したこと

❶、❷において、管理残額※がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。

※管理残額とは、使い切れなかった分や使い切ったけど結婚・子育て資金以外の用途に使用した部分を言います。

❸の場合は、贈与税課税はされません。

❹の場合は、管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

出典:国税庁『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし』

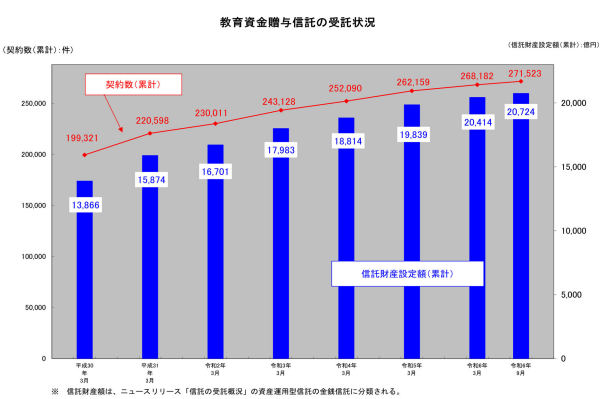

制度の利用実績

冒頭で、現状この制度を利用している方はごく僅かというお話をしましたが、具体的にどれぐらいの人が利用しているのでしょうか。

・令和6年9月末現在の結婚・子育て支援信託の契約数(累計):7907件

・信託財産設定額合計(累計)は250億円

この制度が2015年(平成27年)4月から始まり、2024年(令和6年)9月時点で約9年~10年が経過していますが、日本全国で約7900件しか利用されていないということになります。

日本の人口を考えると、利用されている方がごく僅かということにも納得がいきますね。

結婚・子育て資金の非課税贈与が浸透しない訳

では、なぜこの制度がこんなにも浸透しない(流行らない)のか。理由を解説します!

ここまでお読み頂いた方は、もしかするとお気づきかもしれませんが、大きく3つの理由があると考えられます。

理由1:手続きに非常に手間がかかる

わざわざ金融機関に専用口座を開設し、さらにそこから使用する度に、領収書の提出が求められます。(例えば20歳の時に贈与を受けたら、最長で50歳になるまで30年間続けなくてはなりません。)

領収書に関しては、いちいち取っておくのでさえ大変ですよね、、

理由2:使い切れなかった部分は、結局税金がかかる

結婚~子供を育てきるまで、1000万円くらいかかるでしょと思われるかもしれませんが、この制度は教育資金の一括贈与と違い、小学校入学以降の入学金や学費等は非課税の対象となりません。

あくまでも、小学校就学前の子に対する『子育て費用』というイメージです。

よっぽどなケースでない限り、使い切れません…よね?

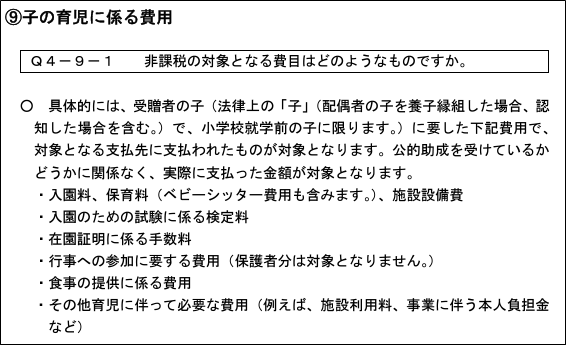

出典:こども家庭庁『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に係るQ&A』

教育資金の一括贈与について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

理由3:結婚や子育てに係る資金援助は贈与税の課税対象外

そもそも、結婚や子育て(教育費含む)に係る資金援助は、贈与税の課税対象になりません!

つまり、わざわざ面倒な手続きを踏んでまで、結婚・子育て資金の非課税贈与制度を利用する必要がないと言えます。

下記の通り、国税庁がしっかりとその旨を明記しています。

贈与税がかからない財産

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

結婚や子育て(教育費含む)に係る資金援助は、必要な金額を必要な都度渡している分には、そもそも贈与ではなく、扶養の範囲で行う当然のお金の受け渡しですよねということです。

たとえば、お年玉とか誕生日のお祝い、学校への入学金等のお金の受け渡しにまで、贈与税を課税されていたら、国民としてはたまったものじゃありませんよね(^^;

勿論、常識的な範疇を超えた援助は、贈与税の課税対象になってしまう点には注意が必要です。

扶養義務者からの生活費や教育費の援助について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

結婚・子育て資金の非課税贈与のメリット

ここまで、制度のネガティブな部分ばかりをお伝えしてしまいましたが、実はメリットもあります。

この制度のメリットは、贈与者が認知症などによって、必要な都度の贈与ができなくなることを見越して、まとめて一括で渡せることにあると思います。

贈与契約やお金の授受は、贈与者・受贈者双方にあげる・もらうの認識があって初めて成立します。これを両者の認識の合致といいます。

仮に、贈与者の認知症が重症化して意思疎通すらできなくてなってしまうと、贈与契約やお金の授受ができないことになってしまいます。

そこで贈与者の口座から

【生前】

孫の養育費として、お父さんの口座から勝手に引き出しちゃお

となるわけです。

真っ当な理由ではありますが、他に相続人がいる場合、これが争いの引き金になったりします。

【相続発生時】

お姉ちゃん、自分の子供のためにお父さんの口座から勝手に引き出していたよね?

その分は、私が多く貰うよ!

あれは孫の養育費としてだもの。お父さんも本望でしょ。関係ないわ!

という具合に、勝手な引出しは、後に争いの元になってしまうことがよくあります。

また、養育費を受けたお孫様も『おじいちゃん(おばあちゃん)から、直接貰う場合』と『よく分からないけど、お金があるぞという場合』とでは、感謝の気持ちも全く違うものになるのではないでしょうか。

後者の場合は、金銭感覚がおかしくなってしまう可能性もありますし、お金があることへの感謝の気持ちも薄れてしまうのではないでしょうか。

さいごに

以上、結婚・子育て資金の贈与について解説させていただきました。

結婚子育て資金の非課税贈与制度は、節税のために利用してほしいというよりは、結婚・子育て資金として、資金をより円滑に使ってほしいという趣旨で設けられたものではないかと個人的に思っています。

いずれにしましても、贈与なのか扶養の範囲内での受け渡しなのか、明確な基準は存在せず、個別に判断する必要があるため、どうしても一般の方では判断が難しいところになります。

円満相続税理士法人では、様々なケース・判例を研究しているため、お悩みがありましたら是非、ご相談ください!