今月のニュース

円満相続塾2025年が8月23日より開講しております!

東京事務所の野本です。

相続のプロフェッショナルを目指す人向けのオンラインセミナー「円満相続塾」を2025年8月より開講いたしました!

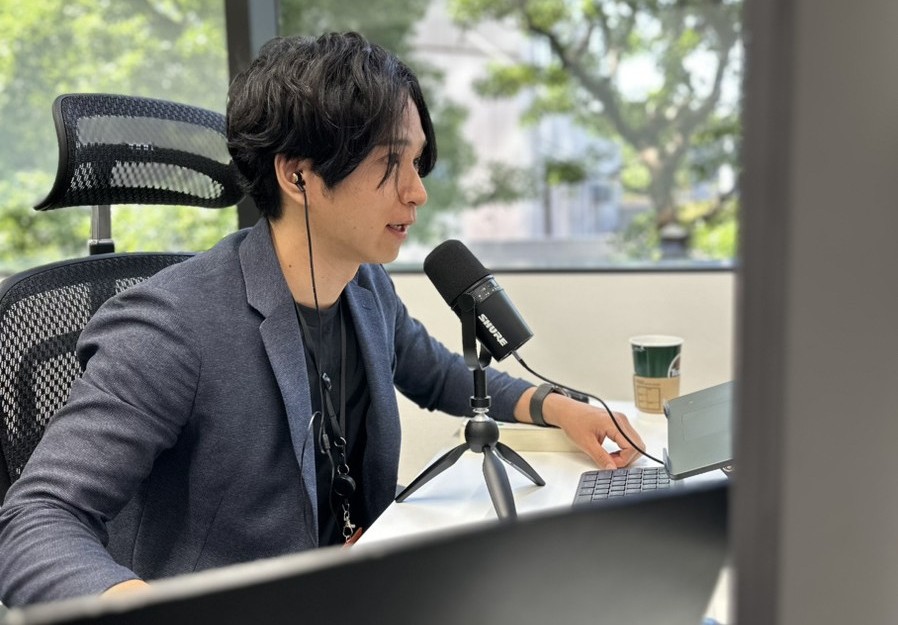

講師は、弊社の代表税理士である橘慶太が担当しております。

相続の基礎から応用まで体系的に学べるだけでなく、実務に直結する事例や、YouTubeでは触れられない税務調査のポイントまでをカバーした、実践的なカリキュラムが大きな特長です。

さらに録画配信にも対応しているため、受講者の方はご自身のペースで繰り返し学習でき、効率よく知識を定着させることができます。限られた時間で成果を最大化したい専門家の方に、特におすすめのプログラムです。

大変嬉しいことに沢山の方にお申し込みをいただき、大きな励みになっております。

全12講、11月下旬まで毎週土曜日に開催しておりますので、安心してご受講いただけるよう万全の体制で配信してまいります。

「ふるさと納税」で相続税が減らせる?相続税の寄付金控除とは【税のトピック1】

東京事務所の鈴木です。

「ふるさと納税」は、所得税や住民税の控除を受けられ、返礼品も楽しめる制度としてよく知られています。

ところが、相続が発生した後に、相続や遺贈で取得した財産を寄付すると相続税の軽減につながる可能性がある、ということをご存知でしょうか?

つまり、所得税や住民税の控除と相続税の控除をダブルで受けられる可能性があるのです。

普段からふるさと納税をしている方には見逃せないポイントですので、ぜひチェックしてみてください。

相続税の寄付金控除とは

相続発生後に相続人が取得した財産を自治体などに寄付した場合、相続財産の評価額からその寄付額を差し引くことができます。

平たく言えば、「寄付した分については相続税をかけませんよ」という制度で、「租税特別措置法70条」の非課税制度に基づいています。

措置法70条の主な要件

寄付金控除を適用するためには、主に次の条件を満たす必要があります。

相続または遺贈により取得した財産を寄付すること

まず、相続した財産を、そのままの形で寄付することが要件です。

ふるさと納税は、通常、現金による寄付が一般的ですので、相続した「現預金」をふるさと納税に充てる必要があります。

また、受け取った死亡保険金や死亡退職金(みなし相続財産)をふるさと納税に充ててもOKです。

ただし、法定相続人の数×500万円の非課税枠を超えた分で活用するのが現実的です。

※相続した不動産や有価証券を売却し、そのお金でふるさと納税をした場合には、相続した財産をそのままの形で寄付したことにはならないためご留意ください。

相続税の申告期限までに寄付を完了させること(寄附金受領証明書を取得)

相続税の申告期限は、通常、お亡くなりになった日から10か月です。

申告期限までに遺産分割協議をまとめ、(遺言書がある場合には遺言書に基づいて)財産を受け取り、寄付をして、寄附金受領証明書を受け取り、相続税申告書に添付して申告します。

ここまでを申告期限内に行う必要があります。

「寄附金受領証明書」は、発行に時間がかかる自治体もあるので、余裕を持った寄付がおすすめです。

寄付先は、国、地方公共団体、特定の公益法人等であること

ふるさと納税であれば、この要件を満たしています。

相続税の寄付金控除を適用する場合の注意点

上記に挙げた3要件のほかに、次の注意点があります。

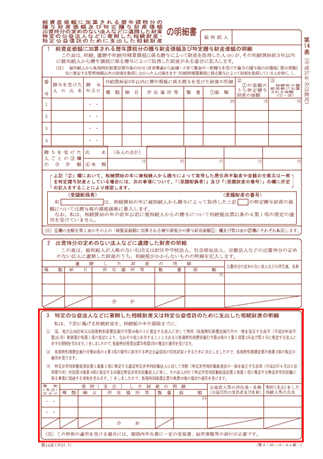

相続税申告書に「第14表」を添付すること

申告書「第14表」の所定欄に相続財産を寄付した日付や内容を記載し、寄附金受領証明書とともに提出します。

ふるさと納税の上限額を確認すること

お得にふるさと納税をするには、所得税・住民税のふるさと納税上限額までの寄付にする必要があります。

相続税だけを考えるならば、ふるさと納税により減った相続税額と返礼品の金額を合わせても寄付金額を超えることはないため、手残りはかえって少なくなることがあります。

あくまで「所得税・住民税の控除を受けるついでに相続税も減らせる」と考えると良いでしょう。

なお、相続した不動産をすぐに売却する場合など、大きな所得がある年はふるさと納税の上限額も上がります。

上限額のシミュレーションすることでお得にふるさと納税を行うことができます。

返礼品の一時所得に注意すること

ふるさと納税の返礼品は、一時所得として所得税の対象です。

返礼品の価値とその他の一時所得の合計が年間50万円を超えると、所得税がかかります。

遺言による寄付は対象外

遺言による寄付は、お亡くなりになった方からの寄付として、措置法70条とは別の取り扱いになります。

相続税等が不当に減少する場合

寄付者の親族や特別関係者の相続税が不当に減少するような寄付は、認められない場合があります。

まとめ

ふるさと納税は「所得税・住民税の控除と返礼品がもらえる制度」として広く利用されていますが、「相続税の寄附金控除」としてダブルでお得になる場合があります。

ただし、期限内の手続きや証明書の取得など注意すべき点も多いため、制度を上手に活用するには早めの準備と税理士への相談が安心です。ぜひ一度ご相談ください。

相続・贈与で知っておきたい「共有不動産」の注意点【税のトピック2】

東京事務所の久保です。今回は共有不動産についてのお話です。

不動産を複数人で共同所有する「共有」は、相続や贈与の場面でしばしば発生します。

兄弟姉妹で親から相続した土地や、親が所有する不動産を子に贈与するケースなど、決して珍しくありません。

この「共有状態」にはメリットもありますが、デメリットも多く、将来大きなトラブルにつながる可能性があるのです。

今回は、共有不動産に関して知っておきたい注意点についてお話します!

意思決定の注意点

不動産が共有状態にあるとき、どのように利用・管理していくかは、民法に定められたルールに従う必要があります。

ここで重要なのは、「行為の内容」によって必要とされる合意の範囲が異なるという点です。

大きく分けて次の3種類に整理されます。

(1)保存行為は単独でOK

保存行為とは、共有する不動産を維持するための行為を指します。

たとえば、建物の修繕や不法占拠者に対する明け渡し請求などがこれにあたります。

保存行為の特徴は 「他の共有者に不利益がなければ、各共有者が単独で行える」 という点です。

わざわざ全員の同意を取らなくても、必要最低限の維持管理は進められるわけです。

(2)管理行為は過半数の同意

管理行為とは、共有する不動産を維持・利用・改良する行為で、性質を変えない範囲のものを指します。

たとえば、貸し出して賃料を得たり、改造に至らない程度のリフォームなどが該当します。

この場合は 「持分の過半数による合意」 が必要です。

つまり、半分以上の共有者が賛成しなければ決定できません。

兄弟が3人で所有している場合、2人が賛成すれば成立します。

(3)変更行為(処分行為)は全員の同意

変更行為は、共有する不動産の性質を大きく変える行為です。

建物の取り壊しや大規模な改築、土地の用途変更、売却などがこれにあたります。

これは共有者全員にとって重大な影響を与えるため、「全員の同意」 が必要です。

1人でも反対すれば実行できないため、結果的に不動産を活用できず、塩漬け資産になってしまうケースが少なくありません。

持分だけなら単独で売却可能

一方、共有不動産の場合でも、各共有者は「自分の共有持分」に限っては単独で売却できます。

共有者は不動産全体に対しては不完全な権利しか持たない一方で、自分の持分については完全な権利が認められるからです。

そのため、持分を売却する際に他の共有者の同意や通知は不要です。

たとえば、兄弟で土地を2分の1ずつ共有しているケースでは、弟が兄に断らずに第三者へ自分の2分の1持分を売却できてしまいます。

この場合、まったく関係のない第三者と不動産を共有することにすることにもなりかねず、結果として「共有物分割訴訟」に発展する可能性もあります。

その後の対応としては、分筆による分割や、他の共有者による買取り、あるいは不動産全体の売却が必要となり、元の不動産をそのまま残すことは難しくなるケースが多いのです。

相続の場面で「不動産の共有は避けた方がよい」と言われるのは、こうしたトラブルを招きやすいためです。他にも以下のような注意点があります。

相続が発生するたび共有者が芋づる式に増加する

不動産所得を各共有者がそれぞれで申告しなければならない

共有名義を避けるための不動産分割方法

共有リスクを回避するため、相続時には分割方法を検討することが重要です。

不動産を現金化して分割(換価分割)

不動産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。

共有持分を個別に売るよりも、不動産全体を売却した方が高く売れる傾向があり、結果として相続人全員が納得しやすいのが特徴です。

特に、誰もその不動産を使用しない場合や公平に遺産分割を行いたい場合に有効です。

換価分割をした場合には、各相続人がその代金配分の割合で、その不動産を取得したことになります。

したがって、その不動産の売却により売却益が出た場合には、各相続人がその代金配分の割合で、譲渡所得の申告を行う必要があります。

なお、その家屋に居住されたいた方がいる場合は、その方については、居住用財産の 3,000万円特別控除を受けることができます。居住されていない方は、同特別控除の適用はありません。

また、譲渡した不動産が空き家の 3,000万円特別控除の要件を満たすときは、譲渡した3人がそれぞれ同特別控除の適用を受けることができます。(令和6年1月1日以後に行う譲渡では、相続人が3人以上である場合の特別控除額は2,000万円までとなります。)

代表者が単独で登記する場合でも、譲渡所得の申告は相続人ごとに必要ですか?

登記名義にかかわらず、実質的な所有者ごとに譲渡所得の申告を行うことになります。

なお、登記を代表者のみで行い、売却代金を他の相続人へ分配したら、代表者から他の相続人への贈与になってしまうのではないか心配される方もいるかもしれません。

この場合、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであれば、贈与税の課税が問題になることはありません。

ただし、遺産分割協議書の書き方には注意が必要です!

代償分割

1人の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

思い出のある自宅や先祖の土地を残したい場合に適しており、単独所有になるため自由に活用できます。ただし、代償金を用意できる資力が必要です。

この代償分割で支払われる代償金については、税務上の評価方法によって相続税額が変わる可能性があります。

一般的には、実際に支払った代償金の金額を基準として相続税を計算します。

しかし、代償金が不動産の「分割時点の時価」に基づいて決められている場合には、その時価を基準に計算することが認められています。

実務上は、この扱いを適用することで結果的に相続税額が減少することもあります。

一方、相続財産を譲渡した場合における取得費加算の特例の計算では、一定の調整計算をする必要があり不利になる場合があります。

少し込み入った話になりますので、詳しく知りたい方はぜひお問い合わせください。

分筆による分割

土地を分筆して物理的に分ける方法です。

それぞれが単独所有者となり、自由に売却や活用が可能です。

ただし、土地の形状や条件によって価値が均等にならない場合や、測量費用や時間がかかる点には注意が必要です。

このように、それぞれの事情に合わせて適切な方法を選ぶことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

編集後記(橘の日常)

みなさま、こんにちは!税理士の橘です

今日は、あえて目標を”もたない”ことの大切さについてお話します。

よく

円満相続税理士法人の今後の目標を教えてください

と聞かれます。

私は、円満相続税理士法人を経営していくうえで、あえて目標を設定しないようにしています。

一般的な会社であれば、売上高や、申告件数、従業員数の目標を掲げ、それに向かって社員一致団結で成長していくのが良いとされていますが、私は、売上や従業員数を目標に掲げると、本来の私達のミッションから外れてしまうと思っています。

円満相続税理士法人のミッションは、「相続税申告を通じて、世の中に一つでも多くの円満相続を」です。私的に、”一つでも”というところが特に好きで、これは、相続税申告を1件1件心を込めて丁寧に仕上げていく意味を込めています。

会社として、申告件数や売上高を目標にしてしまうと、数を追うことにエネルギーが向いてしまい、1件1件に心を寄せる姿勢から外れてしまう気がして、なんとなく好きではないのです。

この気持ちのルーツは、前にもどこかで話したかもしれませんが、以前、親戚の葬儀を依頼した葬儀社の担当者が、慣れた感じで杓子定規に進めていく態度に、悲しさを感じたからです。

相続に纏わる仕事をしている人からすれば、相続の現場は数多く見ていますが、当事者にとっては、一生に一度か二度あることで、深い悲しみの中にいます。しっかりと心を寄り添えることが、何よりも大切なことだと思っています。

ですので、結果として、円満相続税理士法人が今後も大きくなっていけば嬉しいな、とは思いますが、「いついつまでに、売上○○億円!従業員100人!」のような目標は今後も設定しないつもりです。

ただ、提供するサービスの質は、今後も妥協無く高めていきたいです。私自身も、かれこれ15年、相続税専門でやっていますが、まだまだ知らないことがたくさんあり、日々発見の連続です。相続専門の道に入りたてのメンバーであれば、なおさらですよね。

担当する人によって、提案力にばらつきがあってはいけない。と、日々強く想っています。

一朝一夕で何とかできることではありませんが、円満メンバー全員が、一歩ずつ成長できるように頑張っていきます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。