不動産を相続した場合、法務局に不動産所有者が変更になった旨(相続登記)を申請する必要があります。

遺産分割協議による相続登記(書面による方法)について、法務局より公表されているハンドブックを要約して解説していきます!対面・電話・ウェブにて法務局担当者に相談することも可能なので、是非ご自身で相続登記に挑戦してみてください。

大手監査法人にて会計監査業務に従事した後、 円満相続税理士法人に入社。 円満な相続の実現をサポートするため、 金融機関等でセミナー講師も担当している。 詳しいプロフィールはこちら

相続登記の申請の流れ

遺産分割協議による相続登記(書面による方法)の申請は、通常、次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

<ステップ①> 戸籍関連資料の収集

<ステップ②> 遺産分割協議書の作成

<ステップ③> 登記申請書の作成

<ステップ④> 法務局へ書類提出

<ステップ⑤> 登記完了

<ステップ①> 戸籍関連資料の収集

相続の開始があったことを証明し、また、法定相続人を特定するための戸籍の証明書(戸除籍謄本等)を取得します。

(1) 相続登記の申請に必要な戸籍の証明書

相続登記の申請では、戸籍の証明書によって、①相続が開始したことを証明するとともに、②法定相続人を特定する必要があります。

そのため、①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、②相続人全員の現在戸籍、が必要となります。

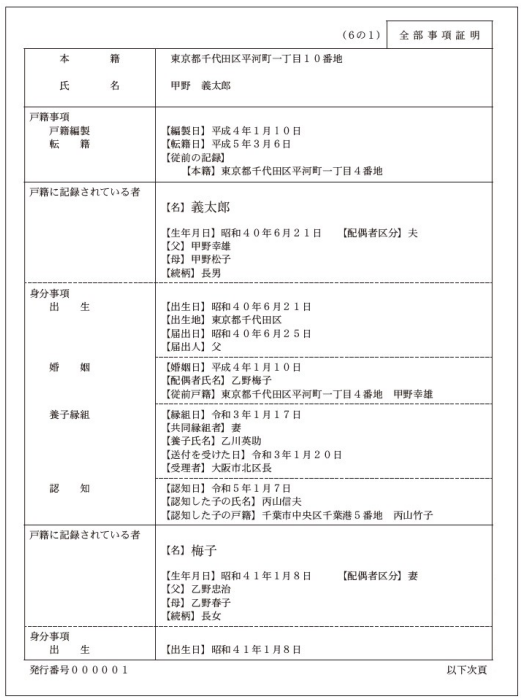

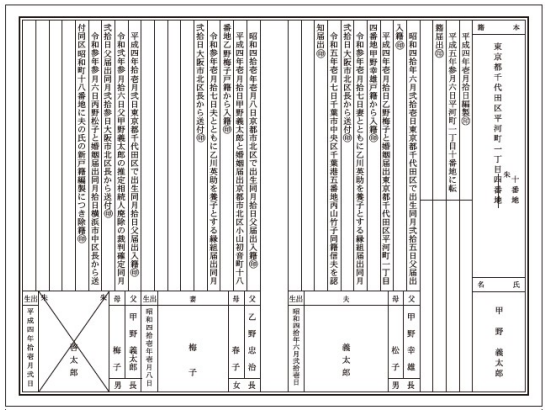

〔戸籍の証明書のイメージ〕

最新の戸籍(コンピュータ化された戸籍)

さかのぼった古い戸籍(コンピュータ化される前の戸籍)

(注) 最新の戸籍(被相続人[亡くなった方]の死亡の記載のある戸籍)から古い戸籍にさかのぼって取得する戸籍の証明書は、婚姻の有無など(婚姻によって新しく戸籍が編製されます。)、個別の事案によって異なります。場合により、多数の戸籍をさかのぼる必要があることもあります。

(2) 取得先(請求先)

戸籍の証明書は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市区町村に請求します。

なお、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍の証明書(戸除籍謄本等)については、戸籍の広域交付制度を利用して、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(コンピュータ化されていない一部の戸除籍を除く。)。

<ステップ②> 遺産分割協議書の作成

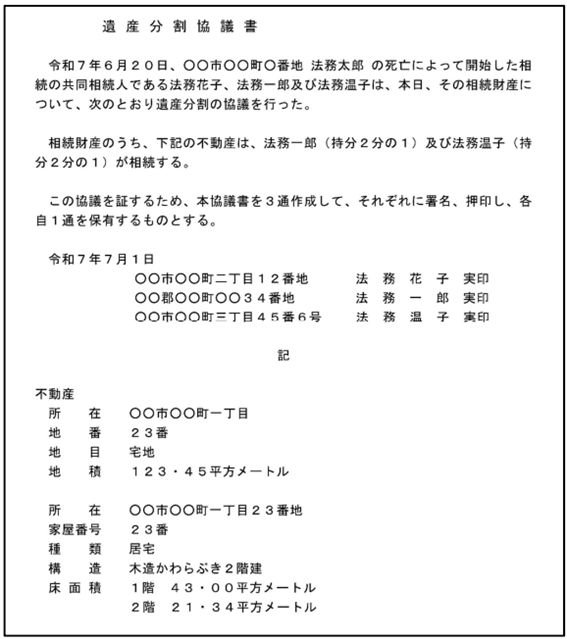

相続人の間で、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い、遺産分割協議書として書面を作成します。

〔遺産分割協議書のイメージ〕

<ステップ③> 登記申請書の作成

法務局に提出する登記申請書を作成します。登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局の窓口に持参する方法や、郵送する方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請(送信)する方法があります(注)。

(注) 以降の記載は、書面による方法(持参又は郵送)について説明しています。オンラインによる方法については、以下をご参照ください。

(1) 登記申請書の作成

登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。

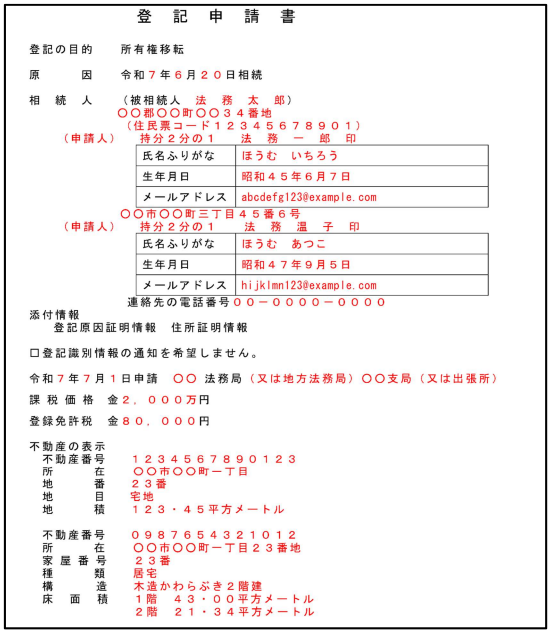

〔登記申請書の記載例〕

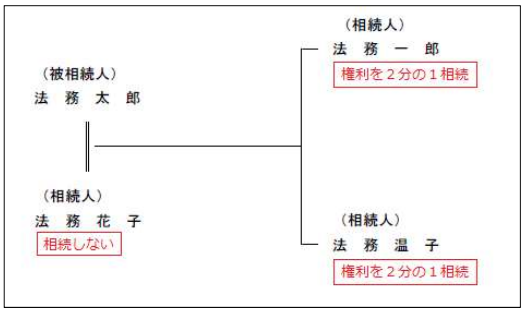

※ この登記申請書は、法務太郎(夫)、法務花子(妻)、法務一郎(⾧男)、法務温子(⾧女)の4人家族の場合で、法務太郎(夫)が亡くなり(法務太郎は「被相続人」と呼ばれます。)、遺産分割協議の結果、法務太郎(夫)が単独で所有していた土地・建物について、法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)が権利を2分の1ずつ相続し、法務花子(妻)は相続しないというケースを例に作成しています。

⇒ 法務一郎(⾧男)と法務温子(⾧女)の2分の1ずつの共有名義となる相続登記の申請です。

このように、家族関係(親族関係)や遺産分割協議の結果に応じて、登記申請書を作成します。

<登記申請書の作成における共通の注意事項>

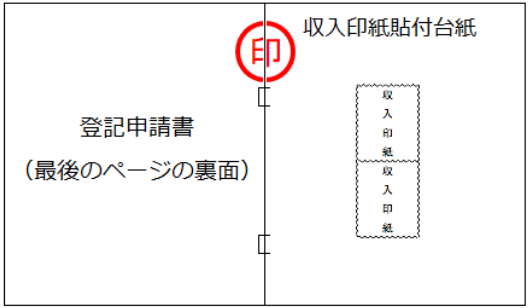

① 登記申請書は、A4の用紙を使用し(用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷で印刷)、登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出してください(注)。

(注) 登記申請書とその次に添付する収入印紙等貼付台紙は、重ね合わせて、左側の余白のところで2か所ホチキスどめしてください。また、添付書類(添付情報)は、ホチキスどめした「登記申請書+収入印紙等貼付台紙」の後に、クリップどめするなどしてください。

② 文字は、パソコン(又はワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(インクが消せるものは不可)で、はっきりと記載してください。鉛筆は使用することができません。

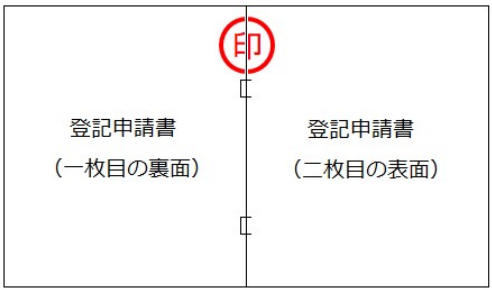

③ 登記申請書が複数枚にわたる場合は、申請人(申請人が二人以上いる場合は、そのうちの一人で可)が、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印をしてください。

〔契印のイメージ〕

<各項目についての説明>

以下、項目ごとに、記載内容を説明します(注)。

(注) 説明用に文字を赤色で表示している箇所がありますが、実際に登記申請書を作成する際には、全て黒色で記載してください。

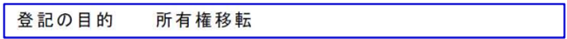

○ 登記の目的

(説明)

相続登記は、所有権の移転の登記に該当するため、「所有権移転」と記載します。

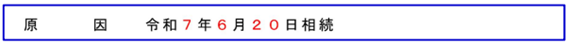

○ 原因

(説明)

相続が開始した日(被相続人(亡くなった方)が死亡した日)を記載します。遺産分割協議が成立した日ではありませんので、注意してください。

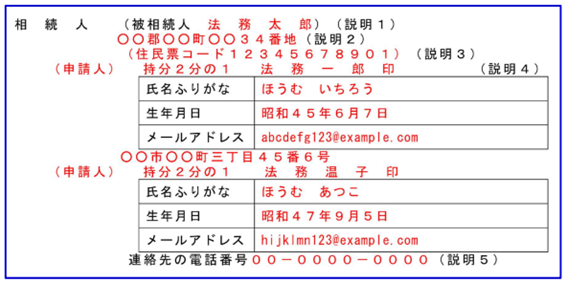

○ 相続人

(説明1)

被相続人(亡くなった方)の氏名を記載します。

(説明2)

相続人(土地・建物を相続した人)の住所と氏名を住民票の写しに記載されているとおりに記載し、相続(遺産分割協議)によって取得した権利の持分を記載します。

また、相続人のうち、実際にこの登記申請をする人(注)については、記載例のとおり「(申請人)」と記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)。

(注) 複数の相続人のうちの一人が申請人となって登記申請をすることもできますが、その場合には、申請人とならなかった相続人には、登記識別情報は通知されません。

また、権利を相続した相続人の間で登記の申請を委任したり、そのほかの代理人に登記の申請を委任する場合には、その代理人の権限を証する情報(代理権限証明情報)の作成・添付が必要になるとともに、登記申請書に代理人についての記載等が必要になります。

(説明3)

住民票コード(住民票の写し等に記載されています。)の記載は必須ではありませんが、住民票コードを記載すると、登記申請書と併せて提出する必要のある住所証明情報(住民票の写し)の添付を省略することができます。

⇒ この登記申請の例では、登記申請書に住民票コードを記載している法務一郎の住所証明情報(住民票の写し)の添付省略することができます。

(説明4)

申請人である相続人については、氏名ふりがな、生年月日及びメールアドレスも記載してください(申請人でない相続人や住所が海外の方については記載不要です。)。メールアドレスは、御本人のみが利用しているものを記載してください。

(注①) 令和8年4月から氏名・住所の変更登記が義務化されることに伴い、同月以降、登記所において、定期的に、氏名、氏名ふりがな、住所、生年月日の情報を用いて住基ネットを検索し、氏名・住所の変更を把握した場合には、登記名義人のメールアドレス宛てに連絡し、御本人の了解を得た上で、職権で変更登記を行います(スマート変更登記)。

なお、今回の申出に基づくメールアドレスの登録後、手続完了メールが送信されます(メールアドレスの登録は、登記の後に行われます。)。

(注②) 外国人の方については、「ジョン・スミス(JOHN SM ITH)」のように、括弧書きでローマ字氏名を併記してください。上記の氏名ふりがなの記載は不要です。 また、住所が海外の場合、国内における連絡先となる者の氏名・住所等も記載してください。

(説明5)

提出された登記申請書の内容に誤りがあった場合や、提出書類に不足等があった場合には、法務局(登記所)の担当者から連絡がありますので、平日の日中に連絡を受けることができる電話番号(携帯電話の電話番号等)を記載します。

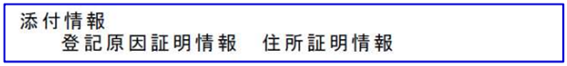

○ 添付情報

(説明)

① 「登記原因証明情報 住所証明情報」と記載します。

② 登記の申請をする場合には、登記申請書と併せて、添付情報として、登記原因を証する書面や所有者として登記される相続人の住所を証する書面を登記所に提出する必要があります。

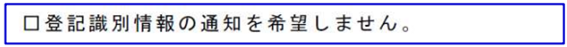

○ 登記識別情報の通知希望

(説明)

登記完了後に法務局(登記所)から通知される登記識別情報の通知を希望しない場合には、□にチェックをします。

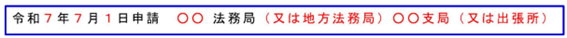

○ 登記申請の年月日及び申請先の法務局

(説明)

① 登記の申請をする年月日を記載します。

② 登記の申請先の法務局を記載します。

登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局に対してする必要があります。

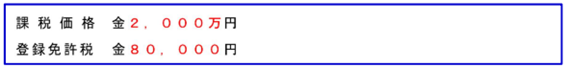

○ 課税価格及び登録免許税

(説明)

相続登記の申請をする場合には、法律で定められた登録免許税を納付する必要があります。

① 課税価格

市区町村で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格(注①)を「課税価格」として記載します。

固定資産課税台帳の価格は、毎年、市区町村から通知される固定資産課税明細書に記載されています(注②)(注③)。

なお、登録免許税が免税される場合(注④)には、課税価格の記載は不要です。

(注①) 複数の不動産を同一の登記申請書で申請する場合は、それぞれの不動産の固定資産課税台帳の価格の合計額から、1,000 円に満たない額を切り捨て、また、その価格の合計額が 1,000 円に満たないときは、1,000 円となります。

(注②) 固定資産課税明細書において、一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」ではありません。

固定資産課税明細書の紛失等により固定資産課税台帳の価格を確認することができない場合は、市区町村が発行する固定資産税の課税証明書等により確認することができます。

(注③) 公衆用道路(私道)などで、固定資産課税台帳の価格がない場合は、法務局(登記所)が認定した価格になりますので、登記の申請をする不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)にお問い合わせください。

(注④) 今なら、不動産の価額が100万円以下の土地の場合など、一定の相続登記については、登録免許税が免税される場合があります。この場合には「登録免許税」欄に「租税特別措置法第84条の2の3」と記載します。

② 登録免許税

登録免許税額を記載します。登録免許税額は、原則として、課税価格に税率(相続による所有権の移転の登記の税率は 1,000 分の 4)を乗じて計算した額で、その計算した額が1,000 円に満たないときは、1,000 円となります(注⑤)。

登録免許税が免税される場合には、登録免許税額の記載に代えて免税の根拠となる法令の条項を記載します。

(注⑤) 登録免許税の納付方法については、後述します。

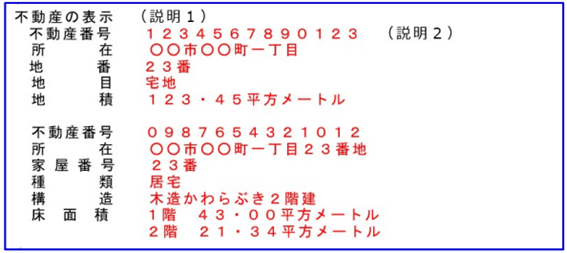

○ 不動産の表示

(説明1)

登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。

(説明2)

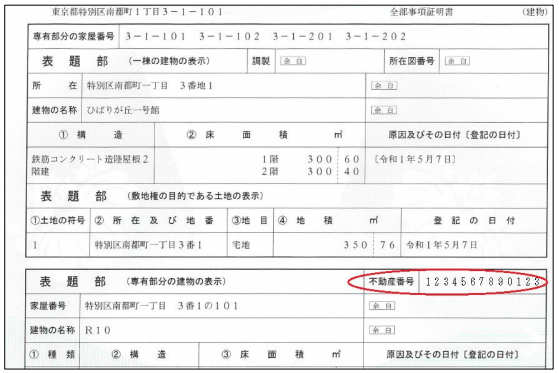

不動産番号(注)を記載した場合には、土地について、土地の所在、地番、地目及び地積の記載を、建物について、建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を、それぞれ省略することができます。

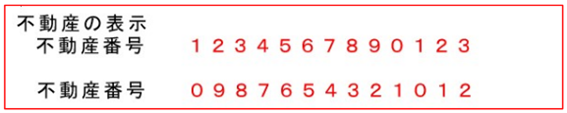

〔不動産番号を記載した場合の記載例(イメージ)〕

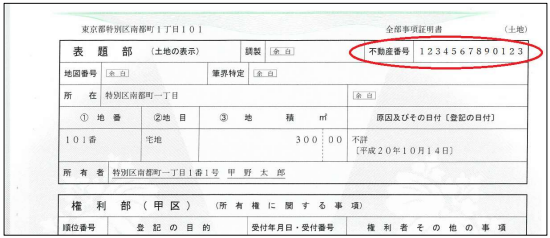

(注) 不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物ごとに付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されていますが、登記申請書の作成において不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号が分からないといったような場合には、記載は不要です。

〔不動産番号のイメージ(登記事項証明書)〕

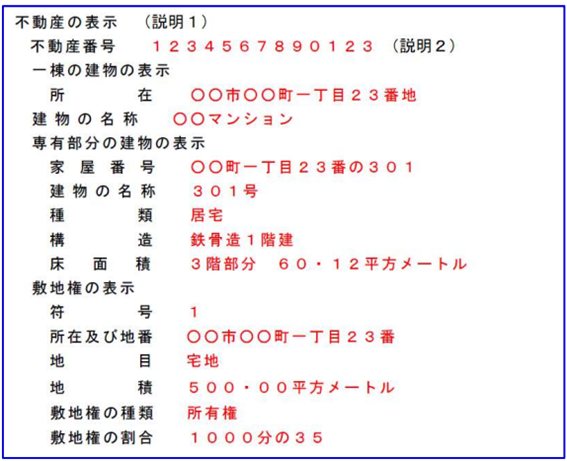

<一般的な分譲マンション(敷地権付き区分建物)の場合>

(説明1)

登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載します。

(説明2)

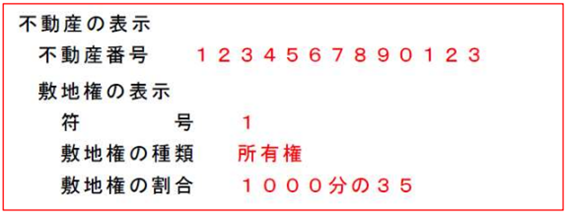

不動産番号(注)を記載した場合は、「敷地権の種類」及び「敷地権の割合」以外の記載を省略することができます。

〔不動産番号を記載した場合の記載例(イメージ)〕

(注) 不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物ごとに付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されていますが、登記申請書の作成において不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号が分からないといったような場合には、記載は不要です。

〔不動産番号のイメージ(登記事項証明書)〕

(2) 添付情報(登記申請書に添付する書面)

遺産分割協議による相続登記の申請では、「添付情報」として、一般的に、登記申請書に次の書面(添付書面)を添付して法務局(登記所)に提出する必要があります。

この添付書面は、原本を添付する必要があります(コピーは不可)。

①被相続人:出生から死亡までの全ての戸籍謄本

②相続人全員:現在戸籍

③被相続人:住民票(除票)もしくは戸籍の除附票

④不動産を相続する相続人:住民票(除票)もしくは戸籍の附票

※申請する法務局によっては相続人全員の住民票

⑤対象不動産の年度の固定資産評価証明書

⑥遺産分割協議書

⑦相続人全員:印鑑登録証明書

⑧相続関係説明図

※必須ではないが、あれば戸籍等の原本還付が楽になる

(3)書面の原本の還付請求

登記申請書に添付して法務局(登記所)に提出する書面(添付書面)は、申請人がその原本を保管する必要がある場合等には、登記申請の際に、その原本の還付を請求することで、登記所での登記申請内容の調査が完了した後、その原本の還付を受けることができます(注①)。

原本の還付を請求する場合には、還付を請求する添付書面のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません」と記載の上、登記申請書に押印した申請人がそのコピーに署名(記名)押印(複数枚にわたるときは、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印)

したものを登記申請書に添付して、原本と一緒に提出してください(注②)。別途、原本の還付の請求書を作成・提出する必要はありません。

(注①) その登記申請のためだけに作成したものや、一定の重要な書面については、その原本の還付を受けることはできません。

(注②) 相続登記の申請では、「相続関係説明図」を提出していただくことで、登記原因を証する書面(登記原因証明情報)として添付した戸籍の証明書について、法務局(登記所)での登記申請内容の調査が完了した後に、還付を受けることができます。この場合には、戸籍の証明書のコピーの作成・提出は不要です。

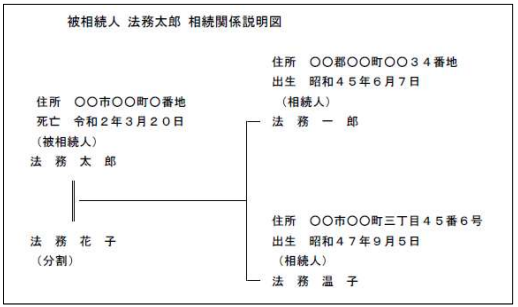

〔相続関係説明図のイメージ(A4縦置き)〕

(4) 法定相続情報証明制度

相続登記の申請とは別の制度として、法務局(登記所)に戸籍の証明書の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただくことで、登記官がその一覧図に認証文を付してその写しを無料で交付する「法定相続情報証明制度」があります。

この登記官による認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、相続登記の手続を始め、各種一定の手続(相続手続)において、戸籍の証明書の束の提出を省略することができます。

(5) 登録免許税の納付(免税の場合を除く。)

書面による登記申請では、次の方法により登録免許税を納付します。

① 現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法

② 収入印紙を登記申請書と併せて提出する方法領収証書又は収入印紙は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別の白紙(台紙)に貼り付けてこれを登記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)、登記申請書と白紙(台紙)との間に契印をしてください(注)。

(注) 収入印紙そのものには、押印をしないでください。

〔契印のイメージ〕

<ステップ④> 法務局へ書類提出

作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。 郵送によって登記の申請をする場合は、登記申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。

<ステップ⑤> 登記完了

法務局での登記が完了すると、法務局から、登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。

登記完了証及び登記識別情報通知書の再発行・再交付はできませんので、大切に保管してください。

おわりに

今回は、遺産分割協議による相続登記について、法務局より公表されているハンドブックを要約して解説しました!

戸籍の広域交付制度で戸籍収集の手間が削減され、また、法務局担当者にウェブ相談ができるようになり、ぐっと相続登記のハードルが下がりました。

是非ご自身で相続登記に挑戦してみてください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

※最終更新日:2025年7月15日

-700x473.jpg)