円満相続税理士法人 税理士 大学在学中から税理士を目指し25歳で官報合格。 法人税務を経て現在は円満相続税理士法人にて、 相続・事業承継のプロとして、 申告・税務相談・執筆・セミナー講師など 幅広く活動中! 詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!円満相続税理士法人の湯本です。

突然ですが、財産を国外に移動させることで、日本の相続税を簡単に免れられていた時代があったことは、ご存知でしょうか?

しかし、昨今は取り締まりが非常に厳しくなっているため、そう簡単には日本の相続税課税からは逃れることができません。

そこで今回は、日本の税務当局(税務署のことです)がどのようにして、海外に飛び交う財産を把握しているのか、掘り下げていこうと思います!

この記事では、海外に財産を移してもあっさりと見つかってしまうことや、国外財産に対する税務当局の取組みの全貌について解説します。

相続税の納税義務者

まず、相続税についてですが、結論としては、被相続人または相続人、どちらかが日本に住んでいる場合には、相続人は日本の相続税の納税義務者になります。

この場合は、国内財産・国外財産にかかわらず、全ての財産が課税対象になります。(これを、全世界課税と呼んだりします。)

相続税が課税されないための条件

日本の相続税の呪縛から逃れるためには、大きく2つの要件を満たさなくてはなりません。

被相続人も相続人も共に国外に移住し、かつ移住から10年以上経過していること

被相続人の国内財産の総額が、基礎控除以下※になること

※相続税がかからない非課税の範囲『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』を言います。

この2要件を満たすことで、やっと日本の相続税の納税義務から解放されます。

結構、ハードル高いですよね…(^^;

国際相続に関する納税義務を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

国外財産はなぜバレる?

海外に財産隠しちゃえばバレないでしょ

結局、世界のどこへ行っても相続税の呪縛から逃れることは非常に難しいので、このように考える方が現れるわけです。

しかし、この考えは、日本の税務当局を非常に甘く見ています。

税務署は本気になれば世界の果てまでも追いかけてきます。

ただ、どこまでも追いかけてくるといっても、このように思われたことはないでしょうか。

税務署はどうやって国外財産を見つけ出すのだろう?

そこには税務署の様々な工夫が施されているんですよ

国際戦略トータルプラン

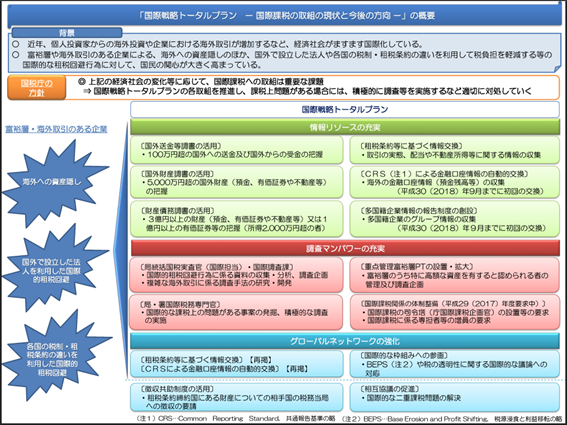

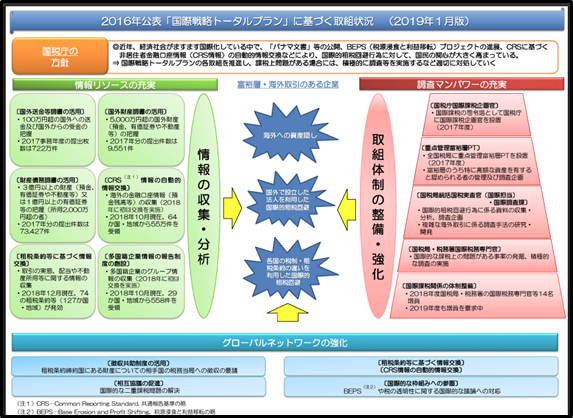

税務当局は、国外財産隠しに対して非常に厳しい態度を取り始め、2016年には『国際戦略トータルプラン~国際課税の取組の現状と今後の方向~』※1、2019年には『2016年公表「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況』※2を公表しています。

つまり、納税者にさまざまな情報提供を義務付け、外国政府とも連携した情報の収集・分析体制を整えています。

一昔前のように、海外に財産を移転することによる税金対策ができた時代は終わったと言えます。

※1 国税庁『国際戦略トータルプラン~国際課税の取組の現状と今後の方向~』

※2 国税庁『2016年公表「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況』

国外財産の所有者は税務調査に選ばれやすい⁉(税務署の裏話)

一般的に、国外財産の所有者は国内財産のみを所有している方と比べて、税務調査の対象になりやすいと言われています。

というのも、税務調査により国外財産が発見された場合、税務署の人事評価で非常に高く評価されるからです。

特に、海外事案に関しては、国税庁が多くの予算と人員を投下して「国際戦略トータルプラン」を推進しており、調査官も自身の出世のために、より一層力を入れるわけです。

調査の結果、国外財産が見つかり、かつ、追加で税金を徴収することで、税務署内部でその調査官が非常に高く評価されます。(とても出世するということですね。)

つまり、海外事案は調査官にとって1粒で2度おいしい!調査に選定するなら国内事案より海外事案!ということになるわけです。

国外送金等に関する税務当局の対策

税務当局は、国外送金等に対して具体的にはどのような対策を取っているのでしょうか。

関連する調査制度について解説していきます。

海外送金等に関する調査制度

1回あたり100万円をこえる外国からの入金もしくは、海外送金がある場合、金融機関に対して送金者・受領者の氏名・金額・年月日・目的等の各種情報を記載した『国外送金等調書』を、金融機関の営業所等のある所轄税務署に提出させる制度があります。

外国からの入金や海外送金をする際に、金融機関から詳細な情報を尋ねられるのは、この制度が存在するためなのです。

国外証券移管等調書制度

国内から国外の証券口座に有価証券を移管したり、国外から国内の証券口座に有価証券を受け入れる場合、証券会社に対して、移管者の氏名・有価証券の種類や銘柄等の情報を記載した『国外証券移管等調書』を、証券会社の営業所等のある所轄税務署に提出させる制度があります。

海外送金等調書の有価証券バージョンのイメージです。こちらは金額の指定はないので、全ての有価証券が対象ということになります。

国外財産債務調書制度

日本居住者がその年12月31日時点で5000万円超の国外財産を所有している場合、その国外財産の種類・数量・価額等を記載した『国外財産調書』を翌年の6月30日までに所轄税務署に提出しなくてはいけません。

なお、5000万円超の判定は、仮に債務があったとしても、財産と債務を相殺するわけではなく、財産総額のみで判断します。

ちなみに、相続開始年分の国外財産調書については、その相続または遺贈により取得した国外財産を記載しないで提出することができます。

よって、相続開始年分の国外財産調書の提出義務の判定(5000万円超の判定)については、国外財産の価額の合計額から相続した国外財産の価額の合計額を除外して判定することができるというわけです。

財産債務調書制度

次の要件を❶~❸全て満たす方又は❹に該当する方は、『財産債務調書』の提出が必要になります。

財産の種類・数量・価額・債務の金額等必要事項を記載し、翌年6月30日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出しましょう。

❶所得税の確定申告書の提出義務がある人

❷その年の各種所得金額の合計額が2000万円を超える人(退職所得は除かれます。)

❸その年12月31日において、3億円以上※の財産又は1億円以上の国外転出時課税制度の対象になる財産を持っている人

❹所得金額にかかわらず10億円以上の財産を持っている人

なお、財産額の判定は、財産と債務を相殺するわけではなく、財産総額のみで判断します。

財産債務調書について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【番外編】国外転出時課税制度

財産債務調書制度❸でしれっと出てきた国外転出時課税制度をご存知でしょうか。

簡単に言うと、1億円以上の有価証券等を持っている方が、日本を出国する場合や海外居住の方に相続・贈与で渡す場合、有価証券等の含み益に対して、所得税を課税する制度です。

売却していないにもかかわらず所得税が課税されますので、なかなか酷な制度ですよね。。

ただ、昨今タックスヘイブン(いわゆる値上がり益に税金がかからない国)を利用した租税回避行為が横行しており、それを防ごうというわけです。

ただ、一定期間納税を猶予できたり、有価証券等を海外で売却せず、出国から5年以内に日本に持ち帰った場合は、一旦納めた所得税が還付される制度もあります。

国外転出時課税制度について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

無申告加算税や過少申告加算税が軽減される!?

国外財産調書・財産債務調書を提出することで、無申告加算税や過少申告加算税(以下、ペナルティ)の軽減を受けることができます。

国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

国外財産調書が期限内に提出されている場合、国外財産調書に記載がある国外財産に関して、仮に所得税や相続税の申告漏れ(又は過少申告)をしてしまったとしても、ペナルティが5%軽減されます。

国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

逆に、期限内に提出がない、又は記載すべき国外財産の記載がない等不備がある場合は、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税や相続税に対するペナルティが、5%上乗せされてしまいます。

また、虚偽の国外財産調書を提出したり、正当事由なく提出を怠ると、懲役ないしは罰金の対象になる場合もあります。

実際に、刑事告発されたケースもこちらの記事で紹介されています。該当する方は提出をお忘れ無きように。

海外からの情報収集制度

国外送金等に関する税務当局の対策では、税務当局が納税者に情報提供への協力を呼びかけるものでしたが、これはあくまでも納税者の自主性に委ねられたものでした。

一応、非協力者へのペナルティは用意されているものの、特に重い罰則等はなく、検挙された実績も非常に少ないです。

そこで、納税者の自主性だけでは不十分ということで、日本国内だけでなく、世界各国が情報提供をし合い、悪質な脱税行為を国際的に防いでいこうという取り組みがなされています。

租税条約等に基づく情報交換

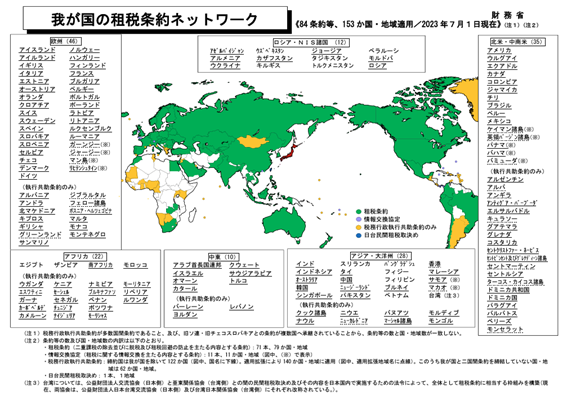

財務省の出している『我が国の租税条約ネットワーク』によると、日本は2023年7月1日現在、153か国・地域との間で、租税条約ネットワークを築いており、各国との間で情報交換を行っています。

出典:財務省『我が国の租税条約ネットワーク』

具体的にはどのような情報交換をしているのかというと、大きく3つの形態があります。

要請に基づく情報交換

個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に把握できない場合に、必要な情報の収集・提供を外国の税務当局へ要請しています。

自発的情報交換

国際協力として、自国の納税者に対する調査等で入手した情報のうち、外国税務当局にとって有益な情報を自発的に提供するような取り組みをしています。

自動的情報交換

法定調書から把握した非居住者等への支払い(例:配当・給与・不動産の賃貸料等)について、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括送付しています。

共通報告基準(CRS)に基づく自動情報交換制度

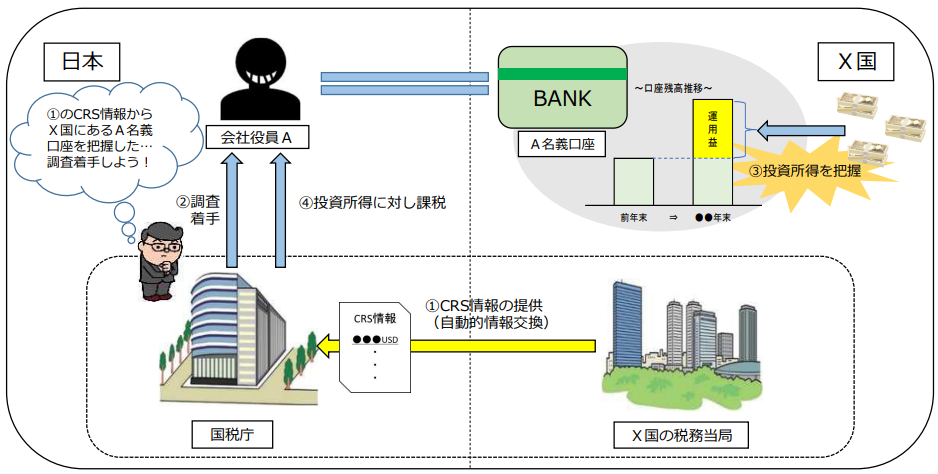

経済協力開発機構(OECD)が策定した共通情報規準(CRSと言います。)に基づき、締結国の税務当局が、海外居住者の口座情報を自動的に交換する制度です。

この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受けると、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

受領したCRS情報の活用例

国税庁が出している資料になりますが、実際にCRS情報を活用して国外財産(申告漏れ)のあぶり出しに成功した事例をご紹介します。

・国税庁は、他国から受領したCRS情報から、会社役員個人Aが、X国にある金融口座に多額の資金を保有していることを把握しました。

・当該口座残高が前年から大幅に増加しており、申告に反映されていない収入があることが想定されたため、調査に着手しました。

・当該口座の資金原資の解明を行った結果、個人Aが利子・配当等を含む多額の投資所得を得ていた事実を把握できました。

出典:国税庁『令和4事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要』より

CRSに基づく非居住者の金融口座情報(CRS情報)交換実績

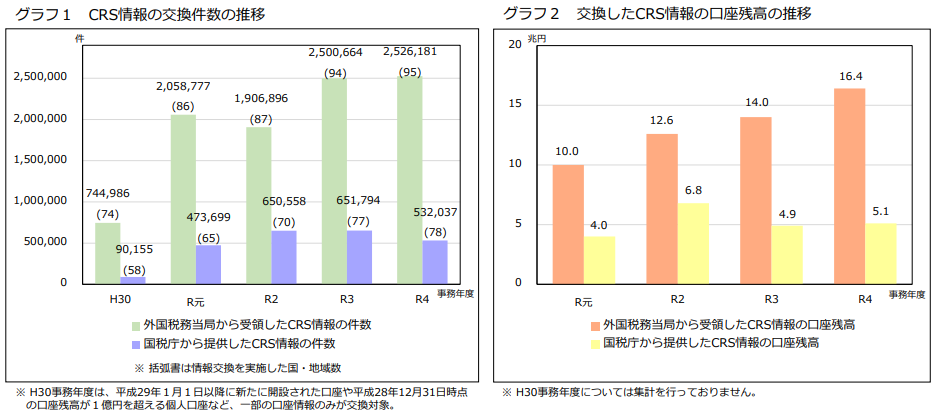

令和4年度は、

◆日本居住者のCRS情報:約253万件(個人口座約250万件、同残高約10.9兆円、法人口座約3万件、同残高約5.5兆円)を95か国・地域の外国税務当局から受領

◆外国居住者のCRS情報:約53万件(個人口座約51万件、同残高約1.1兆円、法人口座約2万件、同残高約4兆円)を78か国・地域の外国税務当局に提供

出典:国税庁『令和4事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要』より

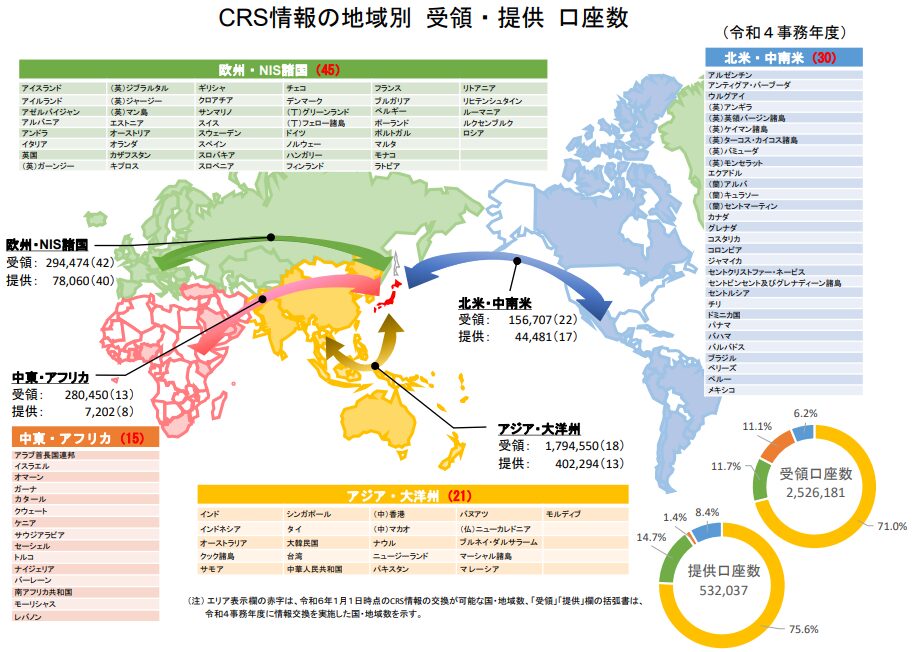

❸CRS情報の地域別受領・提供口座数

出典:国税庁『令和4事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要』より

このように、CRS情報の導入により、今まで把握できていなかった海外の預金口座の情報が、続々と税務署に届くようになりました。

この人、こんな国に口座もっていたんだ

海外口座いっぱい持っているこの専業主婦はいったい何者⁉

など、税務署としても、今まで見えていなかったものが見えるようになり、以前よりも国外財産の発見が、比較的容易な世の中になってきているのかもしれません。

おわりに

一昔前は、国外に財産を移転させることで、税負担の軽減が比較的容易にできる時代でしたが、昨今ではご紹介した通り、国外財産に対し非常に厳しい取り組みがなされています。

皆様の財産は、日本だけでなく世界中の政府に監視されているといっても過言ではないと思います。

ただ、国外に財産を移転させなくともできる対策は、まだまだあります!

一発逆転の魔法のような対策は存在しませんが、できるだけ早期に、かつ、長い時間をかけてコツコツと進めていくことが何よりの対策になります。

また、そこには専門的な知識やテクニックも必要となりますので、皆様の大切な財産を守るためにも、まずは円満相続税理士法人にご相談をしてみてはいかがでしょうか。