異業種からの転職で税理士の勉強を始め、医療専門税理士法人や 国内大手税理士法人を経て円満相続税理士法人へ。 相続税申告を多数経験するなかで、多角的な視点が必要な相続税の 奥深さとやりがいを日々感じております。

こんにちは!円満相続税理士法人の鈴木です!

賃貸アパートや貸店舗など、賃貸物件として使われている土地は「貸家建付地」といい、本来の土地の 相続税評価額から20%ほど減額することができます。

原則としては相続が発生したその日に、実際に貸し付けられていることが要件です。

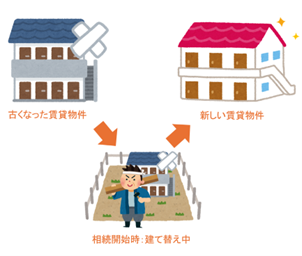

しかし、一定の条件で、賃貸物件が建て替え中でも貸家建付地として評価できる場合があります。

今回は、建て替え中に相続が発生した場合に貸家建付地として評価できるケースに関する裁決例と、建築中の場合の「小規模宅地の特例」について解説いたします。

貸家建付地とは

相続税の評価において、アパートや貸家などの敷地に供されている土地のことを「貸家建付地」といいます。

通常の宅地と比べると、所有者は自由に土地を利用できない(賃借人が使用している)ので、土地の利用が制限され、その分だけ評価額が下がります。

建て替え中に貸家建付地として評価できる条件

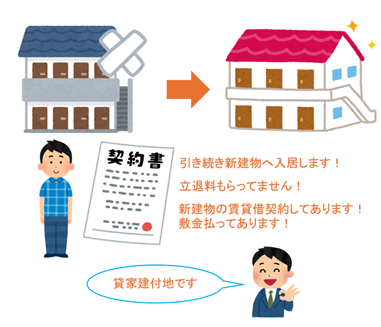

この3つの条件を満たしているときは、建て替え中であっても貸家建付地となります。

旧建物の賃借人が、引き続き新建物へ入居することが決まっている

立退料の支払いがない

新建物の権利金(敷金)の授受が完了し、賃貸借契約が成立している

つまり、賃借人の権利が引き続き存在するかどうかが判断のポイントといえます。

建て替え中の貸家建付地適用に関する裁決事例

ここからは、国税不服審判所の裁決事例をご紹介します。

建築中・一部が貸家建付地となった事例

平成4年12月9日裁決〈裁決事例集No.44 284頁〉

【事実】

・旧建物を取り壊し、新建物の建築中に相続発生

・旧建物は、法人(A社)への賃貸部分、住人への賃貸部分 、被相続人の居住用部分があった

・A社以外の住人は賃貸借契約を解除しており、敷金の返還、立退料の支払いがあった

・相続開始日時点においてA社以外で新建物の賃貸借契約を結んでいる者はいなかった

・新建物の入居者のうち、旧建物から引き続き入居していたのはA社だけだった。

【判断】

・A社への賃貸部分→貸家建付地

・A社への賃貸部分以外→自用地

「相続開始の時において、建物を建替中であっても、旧建物の賃借人が引き続いて新建物に入居することとなっており、立退料の支払がない場合等あるいは新築中の建物について、権利金の授受が完了し賃貸借契約が成立している場合には、新建物のうち当該賃借人に賃貸する部分に対応する部分の宅地は、当該賃借人の支配権が及んでいるといえるから、貸家建付地として評価するのが合理的であると認められる。」

>>https://www.kfs.go.jp/service/JP/44/25/index.html

A社への賃貸部分は、A社の支配権が及んでいる=土地の利用が制限されているため、貸家建付地でOKと判断されています。

建築中・賃貸借予約契約締結済みで貸家建付地とはならない事例

平成7年11月14日裁決〈裁決事例集No.50 235頁〉

【事実】

・賃貸物件の建築中に相続発生(単なる建て替えではない)

・入居予定者と賃貸借予約契約を締結し、予約金を受領していた

・相続発生後、賃貸借契約を締結。予約金は敷金の一部に充当された

【判断】

・賃貸借予約契約→自用地

「本件予約契約は、将来において本件賃貸借契約を締結する義務を確認したものにすぎず、本件予約契約により賃借人が本件建物に係る賃借権を取得したとは認められない(中略)本件建物が相続開始時点において、H社の事実上の支配下にあったということはできない。」

>>https://www.kfs.go.jp/service/JP/50/17/index.html

こちらの事例では、(1)従前からの賃借人は存在していないこと、(2)賃貸借契約は締結されていないこと、(3)入居予定者が本件建物の賃貸借に基づいてこれを占有していた事実はないことから、平成4年12月9日裁決とは内容が違うので貸家建付地とはならないという旨が判断されました。

建て替え中の場合に小規模宅地の特例を適用できる可能性がある

貸家建付地の減額ができなくても、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)適用できる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、故人が所有していた土地のうち、一定の要件を満たしたものについては相続税を計算する際、大幅な減額が認められる特例です。

貸付事業用の小規模宅地等の特例は、亡くなった方が不動産賃貸業として使用していた土地を、その事業を承継する相続人が相続した場合に使える特例で、賃貸アパートや賃貸マンション、駐車場の敷地に使うことができます。

貸付事業用の小規模宅地特例は、200㎡まで50%引きになります。

建て替え中であっても貸付事業用の小規模宅地特例を適用するための条件

建築中の建物は、被相続人またはその親族の所有に係るものである

新建物は、移転、建て替え、または譲渡した旧建物の代わりとなるものである(新たに事業を開始するために新築している場合は要件に該当しない)

旧建物は、被相続人(または生計一親族)が賃貸事業をしていた

新建物は、被相続人(または生計一親族)が引き続き賃貸事業をすることが準備行為の状況からみて確実であった

準備行為とは

貸家の場合には、入居者の募集等状況などから判断し客観的な事実が必要となります。

確実であったかどうか

相続税の申告期限までに完成した新建物で、新建物もしくはその敷地を取得した親族、または被相続人の生計一親族が賃貸事業をしているときは、引き続き賃貸事業をすることが確実であったものとみなされます。

なお、旧建物で被相続人の生計一親族が貸付事業をしていた場合には、その生計一親族が引き続き貸付事業を行う必要があります。

申告期限において未だ建築中の場合

次の事情によるもので、完成後速やかに貸付事業を行うことが確実であれば特例が適用可能です。

建築中の建物の規模からみて建築工事に相当の時間を要すること

法令の規制等により建築工事が遅延していること

その他特別の事情があること

小規模宅地等の特例は、事業の継続性に配慮して設けられたものであるため、貸家建付地の判断基準とは異なる点に留意が必要です。

建築中の建物の相続税評価

家屋の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額とイコールです。

しかし、建築中の家屋の場合には固定資産税評価額がまだ付されていないので、その家屋の「費用現価」の70%の金額によって評価します。

建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%

費用現価の額とは、建築工事の総工事費(請負契約金額)に工事進捗率を乗じた金額をいいます。

工事進捗率は、建築業者が発行する「工事進捗率証明書」等に基づき決定されます。相続発生日において工事がどれくらい進んでいたか、建築業者に証明書の発行を依頼しましょう。

また、工事の前払金など支払い済みの金額が費用現価の額を上回っている場合の差額は「前払金」、支払い済みの金額が費用現価の額を下回っている場合の差額は「未払金」として、相続税の課税財産または債務となります。

【計算例】

工事総額:5,000万円

工事進捗率:60% → 費用現価 3,000万円

建築中の家屋の相続税評価額:3,000万円 × 70% = 2,100万円

まとめ

賃貸物件の建て替え中に相続が発生した場合でも貸家建付地となるケースと、小規模宅地等の特例の適用関係について、解説いたしました。

繰り返しになりますが、建て替え中の相続で貸家建付地とするには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

旧建物の賃借人が、引き続き新建物へ入居することが決まっている

立退料の支払いがない

新建物の権利金(敷金)の授受が完了し、賃貸借契約が成立している

また、建て替え中で貸家建付地としての評価減ができない場合でも、小規模宅地等の特例が適用できるケースがあります。そのため、状況を慎重に確認することが大切です。

賃貸物件の建て替えを検討されている方や、建て替え中にご相続が発生してしまった方など、判断に迷われましたら、ぜひ私たち円満相続税理士法人にご相談ください♪

「貸家建付地」について詳しくはこちら↓