今月のニュース

新入社員の紹介

大阪事務所の北尾です。

5月から大阪事務所に菊本翔太税理士が入社しました。

前職では何をされていましたか?

大手の相続専門の税理士法人チェスターにて5年と少しほど勤めていました。主に相続税申告業務を年間約40件、初回面談から申告まで担当者として窓口から作成まで行っていました。

なぜ税理士の仕事に興味を持ちましたか?

元々飲食業界にいた時に損益計算書のことを勉強して、簿記会計に興味を持ちました。そこから簿記2級で就職できると聞き、経験を活かせると思い税理士業界に入りました。今となっては適性があると思える相続専門の税理士になりました。

入社の決め手を教えてください!

ズバリ日本一の相続専門の税理士事務所を目指しているところです!充実した研修制度があり、様々な勉強会や研修動画が豊富にあり、経験者であってもかなり成長できる点です。

これからの目標を教えてください

入社後半年で責任者税理士になれるよう、8つの課題図書の試験をクリアして、一通り業務ができると認められるようにすることです。お客様のお役に立ち、貢献していきたいです。

趣味を教えてください!

映画館で映画を観ることです!ドラえもんと名探偵コナンは毎年家族で見ています。今年は鬼滅の刃が始まるので楽しみです!

今こそ知りたい相続時精算課税制度【税のトピック1】

こんにちは。東京事務所の税理士 久保です。今回は「相続時精算課税制度」のお話です!

相続時精算課税制度とは?

通常、贈与を受けると、その都度「贈与税」が発生します。

年間110万円までの贈与なら非課税ですが、それを超える部分には累進課税が適用され、税率は最大55%にもなります。

しかしこの「相続時精算課税制度」を使えば、一定額までは贈与時に贈与税をかけず、将来の「相続時」にまとめて税金を精算することが可能です。

具体的には―

・贈与者が60歳以上の父母または祖父母

・受贈者が18歳以上の子または孫

という親族間での贈与において、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

相続時精算課税の利用者数が大幅に増加

近年、この相続時精算課税制度を選択する方が急増しています。

国税庁の発表によれば、令和6年分の申告では相続時精算課税を適用した人は前年比59.2%増の約7万8,000人に達しました。

これは制度開始以来でも大幅な伸び率であり、制度への関心の高まりや活用が広がっていることを示しています。

利用増加の背景

急伸の背景には、2024年1月の税制改正が大きく影響しています。

① 「年110万円の基礎控除」の新設

2024年1月から、相続時精算課税を適用している場合でも、年間110万円までの贈与は非課税となりました。そのため、

・110万円までは贈与税・相続税ともに課税されず、申告も不要

・加えて、従来の累計2,500万円までの特別控除と併用でき、最大2,610万円まで実質非課税で贈与が可能に

これにより、少額からでも柔軟に贈与を行えるようになり、制度利用への心理的・実務的ハードルが大きく下がりました。

② 申告手続の簡素化

改正後は、基礎控除内(年110万円以下)の贈与に限り、贈与税申告が不要となりました(改正前は少額の贈与でも贈与税申告が必要でした)。

これにより、これまでは申告が面倒で敬遠されがちだったケースでも手軽に利用できるようになった点が、利用増加の一因と考えられます。

③ 贈与加算期間の延長による相対的メリット

同時に、暦年贈与において、相続開始前3年以内にされた贈与が相続財産に加算される期間が、7年に延長されました。

この改正により、「暦年贈与で節税していたつもりが、結局は相続税の課税対象になってしまった」というケースが今後増えることが予想されます。

対照的に、相続時精算課税制度を選択している場合は、年110万円以下の贈与については加算の対象外となる点が明確にされています。

このため、暦年贈与の「使い勝手の悪化」と対照的に、相続時精算課税の相対的な有利さが、注目されるようになった背景といえます。

メリット

① まとまった金額の贈与が可能に

相続時精算課税制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからないため、大口の贈与がしやすくなります。

たとえば、親から子へ現金1,000万円を一括で贈与した場合でも、その金額は非課税枠の範囲内となり、贈与税ゼロで資産を移転することが可能です。

さらに、そもそも相続財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、将来的に相続税も発生しません。

そのようなご家庭では、この制度を利用することで、贈与税も相続税もかけずに生前に資産を移転できるという、大きなメリットがあります。

②年110万円まで非課税

2024年改正で、年110万円までの贈与については非課税・申告不要となりました。

これにより、たとえば毎年100万円ずつ子に贈与していくような少額・定期的な贈与にも対応可能となり、「大口」も「少額」も柔軟に使い分けられる制度になりました。

③ 年110万円までの贈与は「相続税の加算対象にならない」

2024年改正で、暦年贈与の相続加算期間が3年から7年へと延長されましたが、相続時精算課税制度を使っている場合、年110万円以内の贈与は加算の対象外です。

つまり、

・暦年贈与:7年間の贈与が相続財産に加算される

・相続時精算課税:110万円までの贈与はそもそも加算されない

という点で、相対的に相続税対策として有利といえます。

④ 将来の相続財産を圧縮できる

精算課税制度では、贈与された財産は贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。

今後の値上がりが期待される株式や、将来的に家賃収入で資産が膨らむと見込まれる収益不動産などは、早めに贈与しておくことで、相続時の課税ベースを抑えることができます。

デメリット

① 自動継続&取消不可!一度選択すると「撤回できない」

制度の最大の注意点は、「選択は一生に一度きり」という点です。

いったん相続時精算課税を選ぶと、その贈与者との間では今後の贈与についてもすべてこの制度が適用されます。

② 小規模宅地等の特例が使えなくなる

「小規模宅地等の特例」は、相続または遺贈で取得した土地に限って、評価額を最大80%減額できる非常に効果的な節税制度です。

しかし、相続時精算課税を使って生前に贈与した土地には、この特例を適用することができません。

その土地が相続時に課税対象として加算されるとしても、あくまで“贈与された土地”という扱いのままであるため、特例の対象外となります。

その結果、特例が使えていれば相続税がかからなかったはずのご家庭でも、制度の選択によって税負担が発生してしまう可能性があるのです。

③ 評価額は「贈与時の時価」

贈与した不動産が値下がりした場合でも、「贈与時の評価額」で相続税に加算されます。将来的な価値変動を見越した判断が必要です。

その他にも、不動産を贈与する場合は、相続での資産移転と比較しての登録免許税や不動産取得税が高額になることも挙げられます。

その他の注意点

その他の注意点として、

①相続時精算課税を利用するには、「相続時精算課税制度選択届出書」の期限内提出が必要

②相続発生時には相続税申告書に贈与財産の記載が必要

③複数の親・祖父母から贈与を受けた場合、110万円の非課税枠は合計で適用されるため按分される

などの点にも留意が必要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、2024年の改正で利便性が高まり、今後ますます有効な相続対策として活用が見込まれます。

一方、制度の選択にはご家庭の状況に応じた見極めが重要です。

ご不安な方は、私たち円満相続税理士法人にぜひご相談ください!

法定相続情報証明制度、活用しないと損かも?【税のトピック2】

こんにちは、東京事務所の税理士 鈴木です。今回は、「法定相続情報証明制度」という、相続の手続きをグッとラクにしてくれる制度をご紹介します。

相続手続き、実は“同じことの繰り返し”が多い?

相続が発生すると、銀行・証券会社・不動産の名義変更など、たくさんの手続きをしなければなりません。しかも、どこに行っても言われるのが…

戸籍一式をご提出ください!

場合によっては原本が必要と言われ、時間とお金がかかり大変です。

法定相続情報証明制度って何?

法定相続情報証明制度は、相続関係の一覧図を法務局が発行してくれる制度です。

この制度を利用すると、戸籍(除籍)謄本と住民票を1回集めるだけで、さまざまな手続きに使うことができます!

しかも法定相続情報一覧図は、何通でも無料で発行してもらうことができます!

法定相続情報一覧図を必要な枚数分発行してもらえば、さまざまな手続きを同時進行で進めることができてとても便利です。

どうやって申請するの?

故人の戸籍(出生~死亡)、住民票の除票を用意

相続人全員の現在の戸籍(+住民票があれば尚可)を用意

申出人の本人確認書類を用意

故人と相続人の関係をまとめた「一覧図」をExcelや手書きで作成

法務局へ申請(郵送も可)

不備がなければ1週間程度で認証文付きの法定相続情報一覧図が発行される

法定相続情報一覧図の留意点

✓相続人の住所は記載がなくても作成できますが、住所を記載すると不動産登記にも使えて便利です。

✓子供の続柄は、「子」ではなく「長男」「二男」など戸籍と同じ記載をしましょう。(「子」とした場合、養子との区別がつかず、相続税申告に使えません)

✓養子がいる場合、相続税申告時には法定相続情報一覧図とは別にその養子の戸籍謄本等も添付する必要があります。

こちらのブログでも詳しく解説していますのでご覧ください。

まとめ

法定相続情報証明制度は、相続手続きスムーズに進めたい方におすすめの制度です。

制度自体は無料なので、使うとお得になるケースがほとんど!

難しそう…という方は、税理士や司法書士などの専門家も代理で申請することができますので、ぜひご相談ください♪

円満相続税理士法人からのお知らせ

日本FP協会埼玉支部研修会に桑田税理士が登壇します

円満相続塾2025年8月開講

円満相続塾、既に多くの方からエントリーをお受けしています♪

相続のプロフェッショナルを目指す方に向けて、相続を網羅的に伝える円満相続塾を2年ぶりに開講します!日程は下記の通りです。8月からの3ヶ月間で、相続に強いプロフェッショナルに成長していきましょう。

8月23日(土)~11月8日(土)までの毎週土曜(12回)、15時~18時30分までです。

現段階では、税理士さんの参加が最も多く、次に税理士事務所職員さん。

そのあとに、行政書士さん、司法書士さん、生命保険会社の方々が続きます。

相続未経験の方も多くいらっしゃいます。一緒に成長していきましょう(^^)/

編集後記(橘の日常)

こんにちは!橘です。

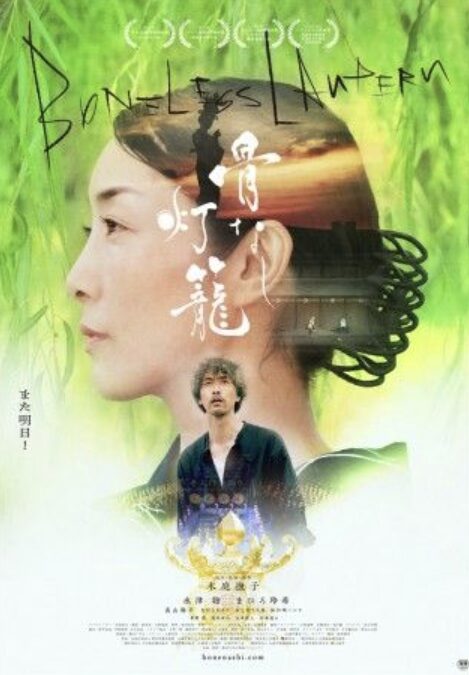

6月のはじめ、ある方からチケットをいただき、『骨なし灯篭(ほねなしとうろう)』という映画を観ました。あまり聞き慣れないタイトルかもしれませんが、とても心に残る作品でした。

物語は、妻を亡くした主人公の男性が、亡き妻との記憶をどう抱えて生きていくかを描いたものです。「大切な人を亡くした喪失」と、どう向き合っていくのかを静かに問いかけてくる作品でした。

私は相続という仕事に携わっていますので、人の「死」と向き合う機会は日常的にあります。けれども、あらためて映画という形で「誰かを失ったあとの世界」を描かれると、心にずしんと響くものがありました。

手続きや税金の話は、その前後にあるご家族の想いや葛藤のほんの一部分でしかなくて、私たちはその背景にも目を向けながら支えていくべきなのだと、あらためて感じました。

実を言うと、半年ほど前に、私の親友が突然この世を去りました。あまりに急だったので、しばらくは現実として受け止めきれませんでした。いまでも、「あいつだったらどう言うかな」と考えることがあります。

理屈ではわかっていても、心が追いつかない──そういう感覚が、映画を観ながら自然と重なりました。

「グリーフケア(悲嘆ケア)」という言葉があります。

大切な人を亡くしたあと、残された人がその悲しみとどう向き合い、少しずつ気持ちを整えていくか。そういった心のプロセスに寄り添う考え方です。

私たち相続の専門家も、税務や法務のプロである以前に、「人の死に伴う悲しみに向き合う仕事」だということを、あらためて肝に銘じなければいけないと思いました。

「喪失の悲しみは、消えることはなくても、形を変えて心に残っていく」

そんな実感を胸に、これからも依頼者の方と丁寧に向き合っていけたらと思っています。

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)

橘慶太