こんにちは!円満相続税理士法人の久保です。

円満相続税理士法人 税理士 法人・個人の税務経験の傍ら、大学院で相続税法を 専攻したのち、円満相続税理士法人に入社。 お気持ちに寄り添い、分かりやすい説明を モットーに、日々ご相続に向き合っています! 詳しいプロフィールはこちら

「家族信託」を活用することで、相続対策や財産管理の選択肢が広がりますが、その一方で気になるのが相続税の負担です。

本記事では、家族信託における相続税の計算方法や財産評価のポイント、小規模宅地特例の適用条件など、知っておきたい重要なポイントをわかりやすく解説します。

家族信託を検討中の方や相続対策に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください!

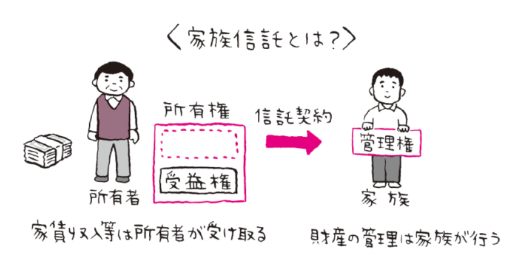

家族信託の概要

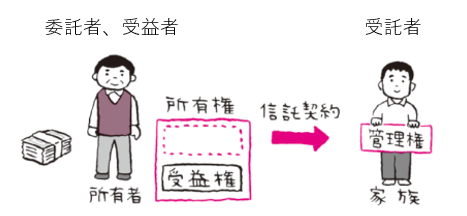

家族信託とは、財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移す(託す)という制度です。

所有権には管理をする権利とお金をもらう権利があります。

この2つの権利のうち、管理をする権利だけを移し、お金をもらう権利はそのままの所有者に残します。

たとえば不動産であれば、管理は信頼できる家族に任せ、家賃や売却代金はそのまま所有者が得ます。

家族信託にすることができる財産

家族信託にすることができる財産にはルールがあります。

(信託法第2条第3項)

「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。」

「一切の財産」とされていますので、自宅や賃貸不動産、金銭等すべての財産を信託財産にすることができます!

ただし、法律により譲り渡しが禁止されている一身専属的な財産、たとえば年金受給権や親権、委任契約に基づく権利等のような権利を信託財産の対象にすることはできません。

また、農地は農地法により原則は信託財産にすることができません(農地法3条2項3号)。

信託財産になった財産の名義は受託者に変更され、受託者の管理処分対象となります。 つまり、法律上は受託者の所有物になります。

家族信託のメリット

家族信託は相続対策や財産管理の新しい方法として注目されていると聞いて気になっています。具体的にどのようなメリットがあるのですか?

それでは家族信託メリットを、3つご紹介いたします!

⑴認知症対策

所有者が認知症などで判断能力を失った場合でも、家族が財産を管理・運用することが可能です。

これにより、財産の凍結を防ぎ、スムーズな財産管理を続けられます。

⑵円滑な相続が可能

信託契約に基づいて財産の承継方法を事前に決めることができます。

これにより、遺産分割協議が不要になり、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

⑶柔軟な財産承継が可能

例えば配偶者が亡くなった後に子どもに財産を承継させるといった複雑な承継プランも柔軟に実現できます。

家族信託のデメリット

意外と自由度が高そうですね。デメリットもあるのでしょうか…?

残念ながらデメリットもございます。大きく3つご紹介いたします!

⑴設計が複雑

家族信託の設計には法律や税金の知識が必要です。そのため適切な契約締結には専門家(弁護士、司法書士、税理士など)の協力が欠かせません。

また、契約書の作成や不動産の名義変更には費用が発生します。

⑵コストがかかる

信託契約を締結する際には、以下のような費用がかかります。

専門家への相談料や契約書作成費用

不動産の信託登記に伴う登録免許税

信託財産の運用にかかる維持費用

ケースにより異なりますが、例えば信託により不動産の名義を受託者名義に変更する際には、不動産の固定資産税評価額に対して 0.3%~0.4%の登録免許税がかかります(例:建物の固定資産評価額が2,000万円の場合、8万円)。

⑶信託財産の管理が家族に依存する

管理をする権利を任された家族に財産管理の責任があるため、信頼できる人を選ぶ必要があります。

不適切な管理やトラブルが発生するリスクも考慮する必要があります。

家族信託の種類

まずは、家族信託の登場人物を確認しましょう!

①委託者:財産を信託する人

②受託者:信託財産を管理・運用する責任者。

③受益者:信託財産から利益を受ける人。複数設定可能です。

通常の家族信託は、①委託者と③受益者が一緒であることが一般的です。

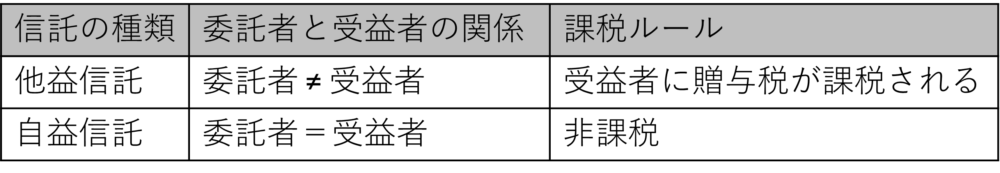

そして、委託者が誰かによって2つの種類に分けることができます。

⑴他益信託

委託者が、他人である受益者のために信託をする方法です。

受益者に贈与税が課税されるため、実務上は利用する人はあまり多くありません。

⑵自益信託

委託者と受益者を同一人物にする方法です(一般的な家族信託)。

信託財産を管理・運用する権利は受託者に移りますが、信託の利益を受け取る(受益者)は委託者本人です。

つまり、財産を管理する方法が変わるだけで、他人に贈与するわけではないため、基本的に贈与税の対象にはなりません。

家族信託の具体的な設定方法

ここからは、家族信託の3つの設定方法について解説いたします!

⑴信託契約

信託契約は、委託者と受託者が契約を結ぶ一般的な方法です。信託契約の95%程度がこの方法で行われています。

⑵遺言信託

遺言信託は、委託者が遺言書を遺すことで信託を設定する方法です。

なお、信託銀行が「遺言信託」という言葉を利用していますが、これは遺言書の預かり業務等の商品名のことです。ここで説明している遺言信託とは別のものです。

⑶自己信託

自分自身が「委託者」であり、かつ「受託者」も自分自身となる信託の形式です。

通常の信託では、委託者と受託者が別の人物になりますが、自己信託ではこれを同一人物が担います。

家族信託の税金のルール

ここからは、家族信託制度を利用した場合にどのような税金が誰に課税されるかについて、詳しくご紹介します。

税金も所有者である受託者にかかるのでしょうか…?

いえ、信託財産の所有権は受託者ですが、税金は基本的に受益者にかかります!

⑴税金は受益者に課税される

税金の考え方に「実質所得者課税の原則」というルールがあります。

名前を覚える必要はありませんが、実際に利益を得た人に税金を課しますよ、というルールです。

信託の仕組み上、信託財産の所有権は委託者から受託者に移動していますが、利益は受益者が得ます。

税金のルールをあてはめると、利益を得た人(=受益者)に対し税金がかかるということです。

たとえば、他益信託の場合、信託開始時に信託財産から生じる利益が委託者から受益者に移動しているため、受益者に贈与税が課税されます。

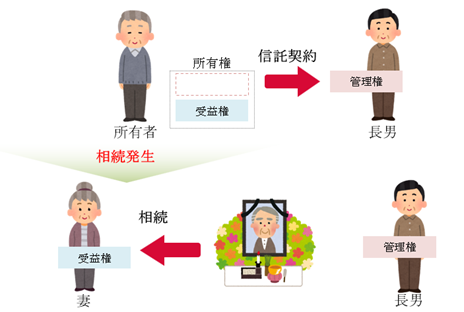

⑵受益権の移動は相続税の対象となる

家族信託の契約期間中に相続が発生すると、受益者である被相続人の死亡によって受益権に移動が起こります。

受益者に税金がかかるというのが信託と税金の基本ルールですから、このタイミングで新たに受益者になった方(妻)に相続税が発生します。

受益者が亡くなったあとも信託契約が継続する場合には、新たに受益者になった方に相続税がかかります。(相続税法 第9条の2第2項より参照)

また受益者が亡くなると信託が終了する場合は、残余財産を受け取った方に相続税がかかります。(相続税法 第9条の2第4項より参照)

家族信託における財産評価の方法

⑴評価額は所有権を持つ財産と同額になる

家族信託に設定した財産は信託財産となり、所有権でなく、利益を受け取る権利(=信託受益権)を所有していることになりますが、その評価額は所有権を持つ財産と同額です(相続税法9の2⑥)。

つまり亡くなった方が土地、建物を信託財産にしていた場合には、課税上は土地、建物の所有権を相続したものとみなして評価を行います。

また、所有権を相続したものと考えるため、貸家建付地及び貸家の評価減(貸家が建っている土地や貸家にしている家屋について、相続税や贈与税の課税評価額を一定割合減額する制度)も可能です。

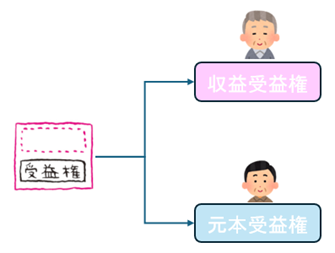

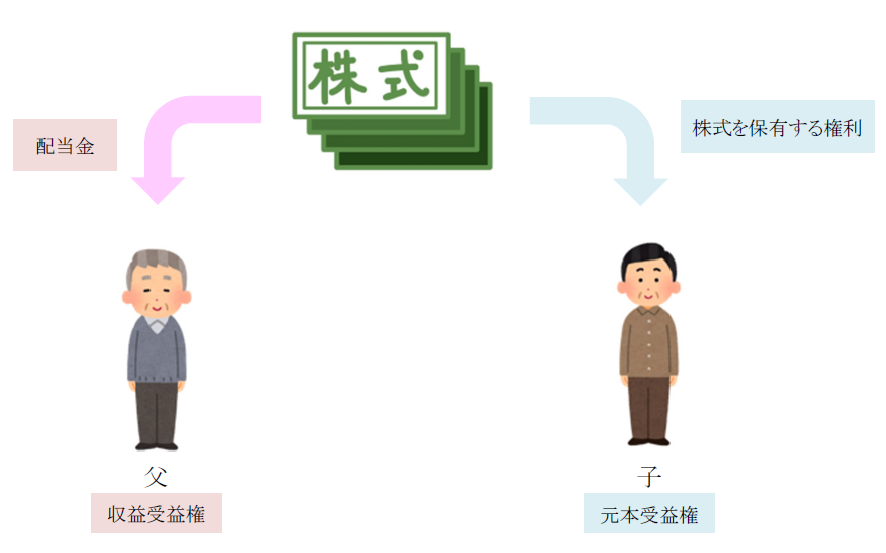

⑵複層化信託における財産評価

複層化信託とは、信託の受益者の権利をさらに複数に分けるイメージです。

具体的には、収益受益権と元本受益権に分けます。

収益受益権と元本受益権は信託法では定義されていませんが、相続税法基本通達9-13では以下のように定められています。

収益受益権…信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利

元本受益権…信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利

例えば、父が上場株式を保有しており、将来的に子が株式を承継する前提である場合を考えてみましょう。

収益受益権を父、元本受益権を子に設定することにより、上場株式に係る配当金は父が継続的に受け取ります。

その一方で、株式そのものの権利は子に取得させることが可能になります。

信託終了時の財産取得者を子とすることにより、将来的には収益受益権を含む財産そのものを子が取得することになります。

これにより、財産の早期承継を実現しつつ、信託期間中の収益については、引き続き父が取得することができるようになります。

なお信託開始時には、委託者から元本受益者に対して贈与があったものとされます(相続税法9の2①)。

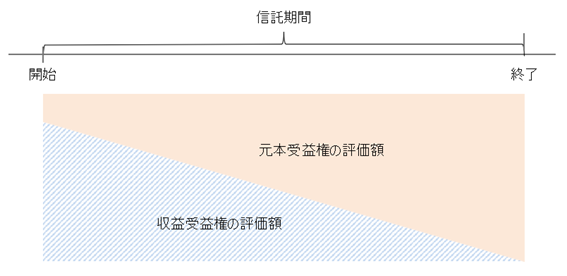

収益受益権と元本受益権の財産評価の方法は次のとおりです。

⑶ 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本ご受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による福利現価率を乗じて計算した金額の合計額(財産評価基本通達 202)

まずは収益受益権の評価額を求めることになりますが、受益者が将来受ける利益の価額の推算方法や受益期間について、明確に定められているわけではありません。

したがって、合理的な方法により算定する必要があります。

例えば、利益の算定には、過去の配当実績に基づき将来受け取る配当金額を推算する方法などが有効と考えられます。

また受益期間は、収益受益者の平均余命年数に基づき算定する方法が有効でしょう。

収益受益権の価額が求められたら、信託財産の価額から収益受益権の価額を控除して元本受益権の価額を求めます。

つまるところ、次の式が成り立ちます。

信託財産の価額=収益受益権の価額+元本受益権の価額

そして、将来にわたって得ることができる権利(=収益受益権)は時が経過するにつれて段々と少なくなるため、収益受益権と元本受益権の関係は以下のようになります。

おわりに

いかがでしたでしょうか。家族信託は、財産管理や相続対策として非常に有効な手段ですが、その設計や運用には慎重な検討が必要です。

信託財産は受託者に管理権を移すものの、利益は受益者に帰属し、課税対象も受益者となるため、税金のルールを正しく理解することが重要です。

また、信託財産の評価額は所有権を持つ財産と同額とされ、小規模宅地特例や貸家建付地の評価減などの特例も活用可能です。

しかし、特例の適用には信託契約書を作成する段階で十分な配慮が必要です。

さらに、複層化信託をうまく活用することで、相続税対策の幅が広がります。

しかし、複層化信託は受益権が多段階化する分、税務や法務の取扱いが複雑になるケースも少なくありません。

適正な評価や特例の適用を受けるためには、税理士や司法書士などの専門家と相談しながら進めることが大切です。

大切な財産をどのように守り、次世代へ承継していくか、ぜひ本記事を参考にご検討いただければ幸いです。