円満相続税理士法人 パートナー税理士

相続税申告200件以上、相続不動産の売却でお困りの方を含め3,000人以上のお客様を担当してきた相続専門の税理士。大手税理士事務所で勤めてきた経験と資格の大原にて相続税法の非常勤講師を務めた経験から、金融機関やお客様向けセミナーでは分かりやすさに定評がある。

こんにちは!税理士の大田です。

「遺言書を放棄したら贈与税がかかる」というのを聞いたことはありますでしょうか。

要は、相続税と贈与税のダブルパンチになってしまうということです。

(分からない場合は、「?」で大丈夫です。後ほど詳しく解説します!)

兄弟姉妹間の仲が悪い場合には、遺言書の放棄を検討することもたびたび出てくることになりますが、贈与税がかかるリスクも考えなければなりません。

贈与税がかかるかどうかは、税理士によっても意見が分かれる部分ですので、今回は、判例も出ている確実に認められるなケースを始め、これまで相続税申告を数百件担当してきた私の見解も交えて考察していきます。

遺言書どおりの分け方だと不都合なことが多い

まずは流れを説明していきます。

亡くなった方が遺言書を作っている場合には、考えるべきことがたくさんあります。

「相続税のことを考えた案になっているか」

「それぞれの相続人にとって有利不利はないか」

などなど・・・

このように遺言書の内容が必ずしも、そのご家族にとって合わない場合もあります。

こういった場合は、財産の分け方を作り変えなければいけないことになりますが、いまさら遺言書を作り変えることはできませんので、遺言書を放棄して、相続人同士で話し合う必要があります。

事例

このときに

「遺言を放棄したら贈与税がかかるのでしょうか」ということを聞かれることがあります。

これはどういうことか具体例を使ってみていきましょう。

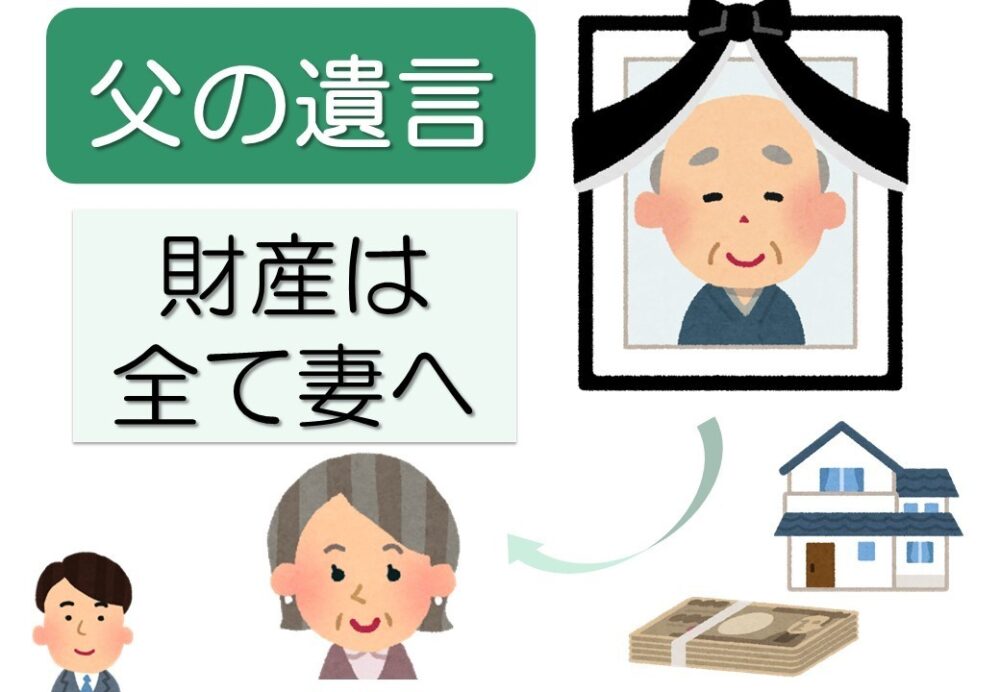

登場人物は故父、母と子です。

父は生前、「すべての財産を妻に遺す」という内容の遺言書を作成していました。

ところがこの案ではなく、実際は母と子の話し合いで、財産を半分ずつ受け継ぐことにしました。

ここで先程の「遺言を放棄したら贈与税がかかるのでしょうか」という質問が出てきます

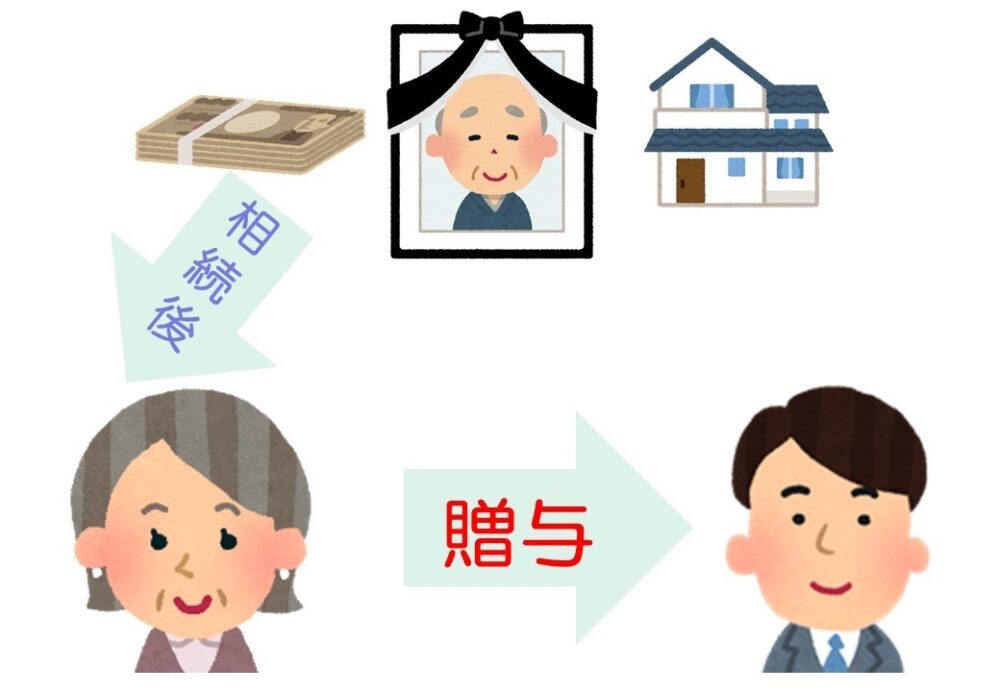

これはどういう理屈かというと、母が全ての財産を遺言で引き継いだ後に、財産の半分を、子が贈与で受け取ったことにはならないかということです。

結論この場合贈与になりません。

母と子が話し合いを行い、新たに分割協議書を作成しておけば、贈与だといわれることはないのです。

相続人全員の同意があれば、遺言書の放棄、つまりなかったことにできます。

遺言書があることを知ったうえで、分割協議書を作成したのであれば、その時点で遺贈の放棄を行ったことになります。

放棄を行った場合には、その効果は父が亡くなった時点まで遡ることになります。

そうすると、財産は母のものではなく、母と子の共有の財産つまりは財産分けすべき財産となります。

上記の取り扱いは、(昭和63年分相続税・平04-07-23裁決)の裁決を参考にしています。

ここまでの内容というのは、相続を学ばれてきたならある程度ご存じの内容かと思います。

そこでもう少し一歩踏み込んだ内容も考えていきたいと思います。

遺言を一部放棄した場合には、贈与税がかかるのか

先程は、母が遺言を全て放棄して、母と子が話し合いして分け方を決めていきました。

ですが、ここから考えたいのは、「母が一部だけ遺言を放棄して、放棄した部分のみ話し合いを行う」と取り扱いはどうなるのかです。

例えば、遺言の一部放棄をし、母がもらうはずだった父所有の自宅を、子が引き継ぐことになったらどうでしょうか。

この場合「特定遺贈の一部放棄であれば、贈与税がかからないと思われる」というのが結論となります。

特定遺贈とは、「母に自宅を遺す」のように、特定の誰かに特定の財産を遺すことを言います。

そしてこの特定遺贈の場合は、財産ごとに分けることが可能であれば、一部を放棄することができるとされています(一部例外もあります)。

ここからは先程と同じ話で、放棄を行った場合には、その効果は父が亡くなった時点まで遡ることになりますので、自宅部分は贈与にはならないという結論となると思われます。

ただ、税理士の中には、「いや、一部放棄の場合は贈与税がかかる可能性がある」という意見を持っている方も一定数いますので、こういうケースに当たった場合は、周りの税理士に相談してください。

一部放棄ってどんなケースなの?

リスクがあるのであれば、遺言の一部放棄なんてやり方をせずに、分割協議書を再作成すればよいのでは・・・という風に思われるかもしれません。

ところが、もし母と子の仲が悪かったらどうでしょうか。

仲が悪い場合、母としては「自宅以外はあげたくないわ」ということも考えられますよね。

自宅以外の財産をもらえる権利を手放ししてしまうことになるので、全ての遺言の放棄はしたくないということも出てきてしまいますね。

まとめ

ということでいかがでしたでしょうか。

内容をまとめますと

・遺言を放棄しても贈与税がかかることはない

・ただし一部放棄の場合は、取り扱いに注意する必要がある。

円満相続税理士法人では、このような係争案件を年間数十件取り扱っています。

この記事のほかにも法律家や実務家が知っておかなければならない税金の話をお伝えしていますので、よろしければ一度定期勉強会にご参加いただければ嬉しいです♪