円満相続税理士法人 パートナー税理士

相続や事業承継を手掛けるほかに、一般企業・税理士法人・弁護士法人などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。穏やかでわかりやすい説明が特徴の相続専門税理士です。SNS総フォロワー数約2万人の税理士インフルエンサーです(^^)

アメリカで亡くなった場合に必ず耳にする「プロベート」という言葉。

実は日本の相続とはまったく仕組みが違います。

日本にお住まいだけれど、アメリカに不動産や預金などの財産をお持ちの方や、アメリカにお住まいの方、アメリカにお住まいのご家族がいる方は必見の内容です。

この記事では、相続専門税理士の桑田が、プロベートの仕組みや回避策、日本の相続税との関係まで徹底解説します!

最後までご覧ください。

プロベートとは

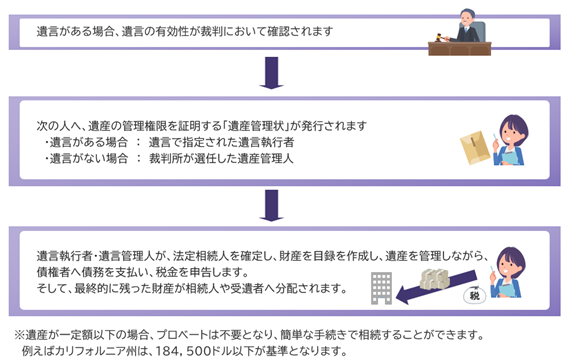

プロベートとは、亡くなった人の財産を法的に確定し、債務を整理し、最終的に相続人へ分配する裁判手続きです。

プロベートの主な目的は、以下の3点です。

①遺言書がある場合、その有効性の確認

②遺言執行者・管理人の選任と権限付与

③財産債務の整理と分配の監督

日本では、相続人同士で話し合いが可能であれば、その話し合いの中で、だれがどの財産を相続するかを決めることができます。そのため、遺言の検認で家庭裁判所へ行くことはあっても、遺産の分割のために家庭裁判所を介するケースは、相続人同士で協議が纏まらない場合のみです。

しかし、アメリカでは、後ほどご説明する少額の遺産の場合の簡易手続きのケースを除き、プロベート回避の対策を生前に行っていないと、州裁判所におけるプロベート手続きを経ないと財産を相続することができません。

遺言がある場合は、裁判所が遺言書の有効性を確認したうえで、Executor(遺言執行者)が財産の管理などを行い、一方、遺言がない場合は、州法に基づき、裁判所に任命されたAdministrator(財産管理人)が財産の管理などを行います。

遺言執行者や財産管理人が、裁判所の監督のもとでこちらを行います。

遺言書の提出・承認

相続財産の特定と評価

債務・税金の支払い

残余財産の分配

この一連の流れを経て、初めて財産を相続できます。

少額の場合

財産はそんなに多くないのですが、必ずこの手続きが必要ですか?

アメリカでは州ごとに制度が異なりますが、たとえばカリフォルニア州では、遺産総額が $184,500(約2800万円)以上の場合にプロベートが必要で、それ未満であれば簡易手続き(Small Estate Declaration)で済みます(2024年現在)。

ハワイ州は$100,000(約1500万円)が基準となっています。それぞれその金額に含める財産・含めない財産は、州ごとに設定されていますので、必ず個別でご確認ください。

手続きの期間と費用

プロベートにかかる期間と費用も知りたいわ!

一般的には1年から3年はかかり、弁護士費用や裁判所費用などで総資産の4〜6%ほどかかると考えておくと無難です。

| 項目 | 遺言あり(Testate) | 遺言なし(Intestate) | 日本(相続) |

| 期間 | 約6〜12ヶ月 | 約1〜2年 | 数か月~ |

| 手続費用 | 資産の4〜6% | 5〜8%(弁護士費用が増える) | 専門家報酬や登記費用程度(1%前後) |

| 裁判所の関与 | 遺言内容確認が中心 | 相続人確定・財産分配まで裁判所が主導 | 調停になった場合 |

| 財産分配 | 執行者 | 管理人 | 相続人(専門家に依頼も可) |

| 公開性 | 公開(誰でも閲覧可能) | 公開(誰でも閲覧可能) | 非公開 |

アメリカのプロベートは長期で高コスト、かつ公開されます。

一方、日本では相続人間の協議が成立すれば、裁判所を介さずに完了することが多いのです。知れば知るほど、プロベートは回避したくなりますよね。

プロベートに関するよくあるトラブルや落とし穴

日本人が米国に銀行口座を残して亡くなり、家族が口座凍結解除をするのに1年以上かかった

遺言執行者が弁護士任せで進まず、相続人が状況を把握できない

プロベート終了前に日本での相続税申告期限(10ヶ月)が来てしまう

遺言執行者が外国居住者だと、手続きが進められない州がある

財産が複数州にあり、複数州でのプロベートが必要になった

不動産の所有形態(joint tenancy か tenants in common か等)で処理が変わる

不動産の所有形態の設定を忘れており、違う分け方の遺言を作成したが、その希望通りに分けられなかった

プロベート記録は原則公開のため、財産額や受益者が第三者に知られてしまう

プロベートを避ける方法

アメリカでは「プロベートを避けることが生前対策の基本」とされています。

主な方法は次のとおりです。

(1)リビングトラスト(Living Trust)

財産をあらかじめTrust(信託)に移しておくことで、亡くなっても裁判所手続きを経ずに受益者へ移転できます。

プロベートを完全に回避でき、設定の内容も柔軟に決めることができ、便利な制度です。必ず現地の弁護士に相談し、作成しましょう。その際、日本側の税務で問題が起こらないかは、日本の税理士に相談しましょう。

(2)死亡時受取人・死亡時承継人指定(POD/TOD)

銀行口座や証券口座に「Pay on Death」「Transfer on Death」指定をしておくと、死亡時に自動的に受取人へ移転されます。金融機関ごとの設定が必要で、内容を変えたいときにも、金融機関ごとに行わなければいけないので、その点はデメリットになり得ます。

(3)Joint Tenancy(共同保有)

夫婦共同保有などで、どちらかが亡くなった場合に自動的にもう一方へ移転する方式。

これらをうまく組み合わせることで、プロベートの対象資産を大幅に減らすことができます。ただし、共同名義の財産権を設定する際、拠出した資金の割合と、その対価として取得した持分の割合が一致しない場合には、その拠出なしで取得した持分に対応する部分は、アメリカでも日本でも贈与税の対象となります。また、共同保有の他にもいくつか保有形態があるため、遺したい相手や税金など、多方面から検討して、最も望ましい形で設定することが大切です。思わぬ税金がかからないよう、注意しましょう。

(4)生命保険

日本でも遺産分割の対象外であるように、生命保険契約に基づき生命保険金が支払われる場合、プロベート手続きを経る必要はありません。ただし、その生命保険金を被相続人の債務の返済や税金の支払いに充てる場合には、被相続人自身を受取人に設定する必要があります。

プロベートと日本の相続税の関係

リビングトラストと生命保険を組み合わせて、対策をしたので、これでプロベート回避は完璧!日本の相続税も払わなくていいかしら?

いえ、それは関係ありません。日本の相続税の注意点を5つに絞って説明しますね

(1)プロベートを回避しても「日本の相続税が不要になるわけではない」

「アメリカでプロベートを避けた=日本で相続税がかからない」ではありません。

日本の相続税のルールでは、アメリカに居住されている方に対しても、日本の相続税がかかるケースがあります。こちらのブログで、日本の相続税がかかるか?かかる場合、日本の財産だけか、それとも全世界の財産にかかるのかをご確認ください。

(2)プロベート手続きが長引くと、日本の相続税申告期限(10ヶ月)に間に合わないリスクがある

アメリカ側のプロベート/簡易プロベートが完了するまでに数ヶ月〜年単位かかることもあります。

しかし、日本の相続税申告期限は「相続開始の日の翌日から10ヶ月」。

ロベートが終わらない場合にも、日本の相続税は申告期限を延長することができません。そのため、その場合には、1度「未分割」として、仮に日本の民法の法定相続分で遺産を分けたと仮定して相続税を計算し、期限内に申告・納税することが必要です。その際には、配偶者の税額控除や、小規模宅地等の特例など適用することができませんので、本来それらの特例が使える方の場合、本来より高い相続税をまず納めることになります。その後、申告期限から3年以内にプロベートが完了し、分割が確定すれば、税金を払いすぎていた人は、更正の請求でその払いすぎていた金額の還付を請求することができます。

未分割申告については、こちらのブログで詳細を説明しています。

ちなみに、私が対応したアメリカのプロベートが必要な相続において、10か月以内にプロベートが完了したことは、今のところありません。裁判所がゆっくりしているケースから、任命された弁護士さんのお手続きで時間を要すケースまで様々です。

(3)国外財産調書の提出義務者にならないか確認

日本の税務当局は、海外財産の把握を強化しています。

その一つが、「国外財産調書」制度です。

年末時点で5,000万円超の国外財産を有する日本居住者は、

毎年3月15日までに「国外財産調書」の提出が義務付けられています。

対象となる国外財産は、海外不動産(ハワイ・カリフォルニアの不動産など)、

米国金融口座・証券口座、外貨建て生命保険など広範囲です。

提出を怠ると、所得税などの申告漏れがあった際、加算税が重くなるペナルティがあります。 国外財産調書については、こちらのブログで詳細を説明しています。

(4)アメリカ側でForm3520などの書類提出を忘れない

米国側の税務申告にも注意が必要です。アメリカの遺産税の対象ではないか?の確認はもちろんのこと、遺産税の申告以外にも提出すべき書類がある可能性があります。

たとえば、アメリカ非居住者からアメリカ居住者へ1年で100,000ドル以上の資産を贈与した場合や、相続で財産が移転した場合等には、受取人がForm 3520提出をする必要があります。

Form 3520を提出しなかった場合、最大で受取額の25%の罰金が課されることがあります。財産額に対しての25%ですので、かなり高額ですよね。

Form3520については、こちらのブログをご覧ください。

Form3520以外にもFBARなど、提出書類の基準に該当する可能性があるので、必ず専門家に確認しましょう。

(5)制限納税義務者は要注意

日本の相続税の計算上、制限納税義務者に該当する方は、日本の財産のみが課税対象となりますが、債務も国内財産に紐づくものだけ計上ができる、葬式費用を負担しても控除できない、未成年者控除や障害者控除は原則適用できない、など注意点があります。なお、日本とアメリカは租税条約を結んでいるため、未成年者控除と障害者控除は、一定額まで適用できます。日本とアメリカの租税条約については、また別のブログで解説しますね!

なお、非居住無制限納税義務者の方も、障害者控除を適用できません。

まとめ

こちらのブログではプロベートの流れと、日本の相続税の関わりについてまとめました。海外が絡む場合、必ずそれぞれの国の専門家に相談のうえ、対策を検討しましょう。私もアメリカをメインとして、オーストラリア・アジアなど、各国にお客様がいます。国際相続にお悩みの方は、円満相続税理士法人へご相談くださいね。